|

| [이데일리 김일환 기자] |

[이데일리 최정훈 기자] 이재명 정부가 소상공인 지원을 위해 10조원 규모의 대출을 공급하면서, 이를 악용한 ‘작업대출’이 기승을 부릴 수 있다는 우려가 커지고 있다. 금융당국이 사업자대출 유용 점검을 예고했지만 아직 구체적 방안이 나오지 않은 데다 금융감독원 조직개편 혼란까지 겹치며 단속 역량에 공백이 생길 수 있다는 지적이다.

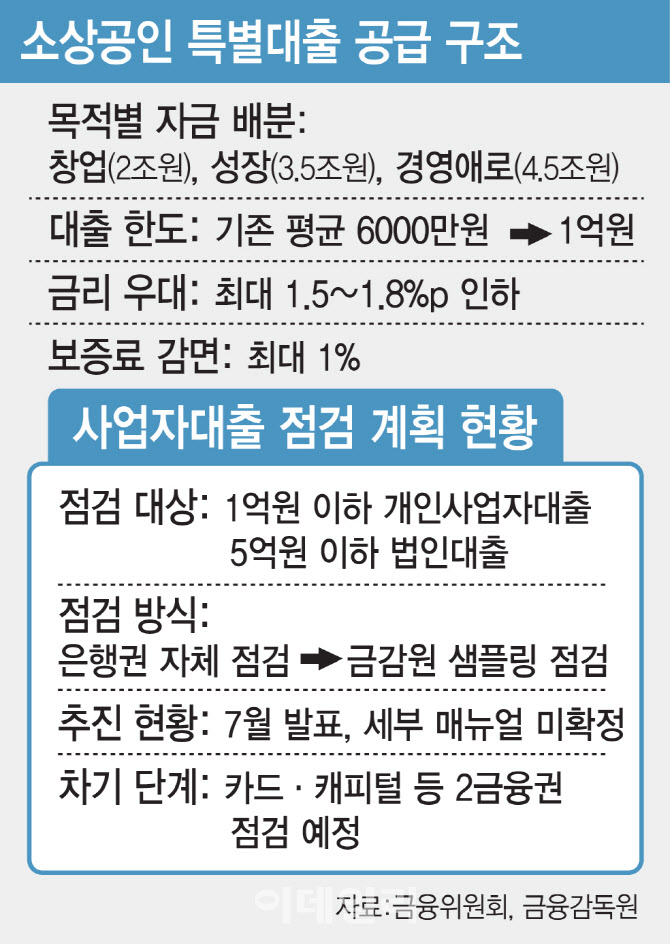

11일 금융당국에 따르면 금융위원회는 최근 발표한 ‘더드림(The Dream) 패키지’를 통해 성실상환 소상공인에게 창업·성장·경영 애로 지원 명목으로 총 10조원의 특별자금을 공급하기로 했다. 대출 한도를 기존 평균 6000만원에서 1억원으로 늘리고, 금리 우대폭도 확대해 자금난 해소에 숨통을 틔워주겠다는 구상이다.

하지만 금융권 안팎에선 공급 확대가 곧바로 불법적 ‘작업대출’ 증가로 이어질 수 있다는 불안감이 확산하고 있다. 소상공인 대출로 위장한 부동산 거래자금 유용이나, 브로커를 낀 허위 사업자 대출이 대표적이다. 한 시중은행 관계자는 “서류상으로는 하자가 없는 방식으로 불법 대출이 고도화되고 있어, 인력으로 모든 대출을 솎아내는 데는 한계가 있다”고 말했다.

금융감독원은 지난 7월 “1억원 이하 개인사업자 대출과 5억원 이하 법인대출의 유용 여부를 집중적으로 점검하겠다”고 강조했다. 그러나 아직 세부 점검 매뉴얼은 마련되지 못한 상태다. 금융당국 관계자는 “은행권에서 자체 점검을 먼저 진행한 뒤, 금감원이 샘플링 방식으로 후속 점검에 나서는 방식을 고려하고 있다”며 “구체적인 점검 프로세스는 조율 중”이라고 설명했다.

문제는 시점이다. 소상공인 자금이 한꺼번에 풀리는 상황에서 감독 공백이 길어질수록 불법 대출이 급속히 번질 수 있다는 우려다. 실제로 일부 지역에선 소상공인 지원자금을 노린 브로커들이 사업자등록을 대행해주거나 허위 매출자료를 만들어주는 사례가 나타나고 있다. 단속이 지연되면 정상적인 대출 수요자까지 불필요한 심사 부담을 떠안는 ‘풍선효과’로 이어질 수 있다는 지적도 제기된다.

이번 지원 확대가 정부의 가계부채 관리 기조와 충돌할 수 있다는 우려도 있다. 6·27 대책과 스트레스 DSR 3단계 시행 등으로 수도권 가계대출 창구가 막히는 상황에서 일부 차주가 소상공인 대출을 ‘우회로’ 삼아 자금을 조달하는 규제의 빈틈이 생길 수 있다는 것이다. 은행권 관계자는 “실수요 소상공인을 지원한다는 취지와 달리 부동산 투자나 개인 자금 용도로 흘러가면 가계부채 관리의 효과가 반감된다”고 우려했다.

여기에 금감원 내부의 혼란도 변수로 꼽힌다. 정부가 금융위원회와 금감원을 재편해 감독 기능을 분리·조정하는 개편안을 추진하면서 일선 검사 인력이 위축돼 제 역할을 수행하지 못할 수 있다는 우려다. 금융권 관계자는 “정책 당국 간의 이견이 불거지는 와중에 현장 감독 인력이 제대로 움직이지 못하면 제도의 취지가 무색해진다”며 “현장 단속을 담당할 금감원 인력 충원과 독립적 운영이 뒷받침돼야 한다”고 강조했다.

결국 핵심은 신속하고 촘촘한 점검 체계다. 대규모 자금 공급이 소상공인의 숨통을 틔워주는 동시에 불법 대출 브로커의 표적이 되지 않으려면 금융당국의 세밀한 감독이 필수적이라는 목소리가 높다. 금융권 관계자는 “소상공인 지원이라는 취지를 살리려면 단속의 빈틈부터 메워야 한다”며 “자칫 잘못하면 정책자금이 부동산 투기나 사금융으로 흘러갈 수 있다”고 말했다.

2 days ago

8

2 days ago

8

![[VC’s Pick]전고체전지 유니콘 탄생할까…솔리비스, 예비유니콘 선정](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/09/PS25091300198.jpg)

English (US) ·

English (US) ·