[위클리 리포트] 삶의 온기 전하는 쪽방촌 무료급식소

세상과의 소통 창구 역할 톡톡… 외로움-무기력 벗어나는 계기로

후원-봉사로만 운영되는 탓에, 경제 불황 등 겹치면 수급 불안

주민들 ‘먹을 권리’ 보장 어려워

전문가들 “식사는 삶 재건과 연결… 사회 재활적 측면에서 지원 필요”

서울 용산구 동자동 쪽방촌에는 한파 속 강추위도 녹이는 무료 급식소가 있다. 경기 불황에 후원이나 봉사자들의 발길이 주춤할 때도 있지만, 쪽방촌 급식소 내에 스며든 삶의 온기는 변함이 없다.

13일 오전 6시. 해가 채 뜨기도 전이었지만 서울 용산구 동자동의 무료급식소 ‘아침애만나’ 주방에서는 벌써부터 뜨겁고 뽀얀 김이 솟아오르고 있었다.

자원봉사자들은 이날 아침 식사 메뉴인 단팥죽과 야채죽을 만드느라 분주히 움직였다. 이곳은 이랜드복지재단이 동자동 쪽방촌 주민들과 서울역 근처 노숙인 등을 위해 운영하는 무료급식소다.오전 7시가 되자 급식소 1층 28개 좌석이 이용자들로 가득 찼다. 46개 좌석이 있는 2층에도 사람들이 하나둘 차면서 금세 급식소에 활기가 돌았다.

대부분의 이용자들은 두꺼운 겨울 패딩을 입고 모자를 쓰고 있었지만 드물게 그렇지 않은 이들도 있었다. 겨울옷을 미처 챙기지 못했는지 반팔에 반바지, 어깨 한쪽이 훤히 드러난 티셔츠를 입고 급식소를 찾은 이들이 있었다. 추위에 붉어진 이들의 피부가 한눈에 들어왔다.》

이날 급식소에서 만난 50대 김태훈(가명) 씨는 사업 실패, 가족과의 이별을 겪은 뒤 고속버스터미널에서 한동안 노숙 생활을 했던 이다. 그러다 지난해 여름, 동자동 쪽방촌에 자리를 잡게 된 그는 5일 동안 이곳 급식소에서 밥을 먹었다. 따뜻한 밥을 먹은 뒤 고마운 마음이 들었던 그는 청소 중인 급식소 관계자에게 다가가 말했다. “내가 청소를 좀 할게요.”

그렇게 김 씨에게 새로운 일거리가 하나둘 늘었다. 급식소 주변 페인트칠을 했고 시설 수리가 필요하다고 하면 발 벗고 나섰다. 후원 물품이 많이 오는 날이면 물품 하차와 정리도 도왔다. 노숙 생활을 하며 누군가의 도움을 기다리기만 했던 그가 이제는 타인과 어울리며 도움을 주는 사람이 됐다. 그에게 밥은 새로운 시작인 셈이다.

60대 이석훈(가명) 씨에게도 이곳에서의 밥은 남다른 의미를 지닌다. “오늘 죽을 세 그릇이나 먹었다”며 밝게 웃어 보인 그는 한때 서울역에서 노숙 생활을 한 적이 있다. 서울역을 떠도는 동안 그를 비참하게 만든 건 가난보다 외로움이었다. 세차게 비가 내린 어느 날, 젖은 박스를 덮고 자다 깬 날을 그는 또렷하게 기억한다고 했다. 그는 당시 적었던 글을 읽어줬다.

‘비가 옵니다. 텅 빈 서울역 광장에. 비가 옵니다. 가난한 내 가슴에. 흙수저로 태어나 한 번도 잘살아 보지 못하고 병든 몸으로 마지막 세월을 힘들게 살아가는 가난한 내 가슴에. 비가 옵니다.’

하지만 급식소에서 밥을 먹으며 사람들을 마주치고 봉사자들과 이야기를 나누는 순간이 그에게는 잠시나마 세상과 연결되는 경험이 됐다. 이 씨는 “내가 언제 찾아가도 편하게 아침밥을 주는 사람들이 있다는 게 안심이 된다”고 말했다. 그에게 밥은 고립된 세상에서 벗어나게 하는 힘이었다.

● “쪽방촌 주민 ‘먹을 권리’ 안정적으로 보장해야”

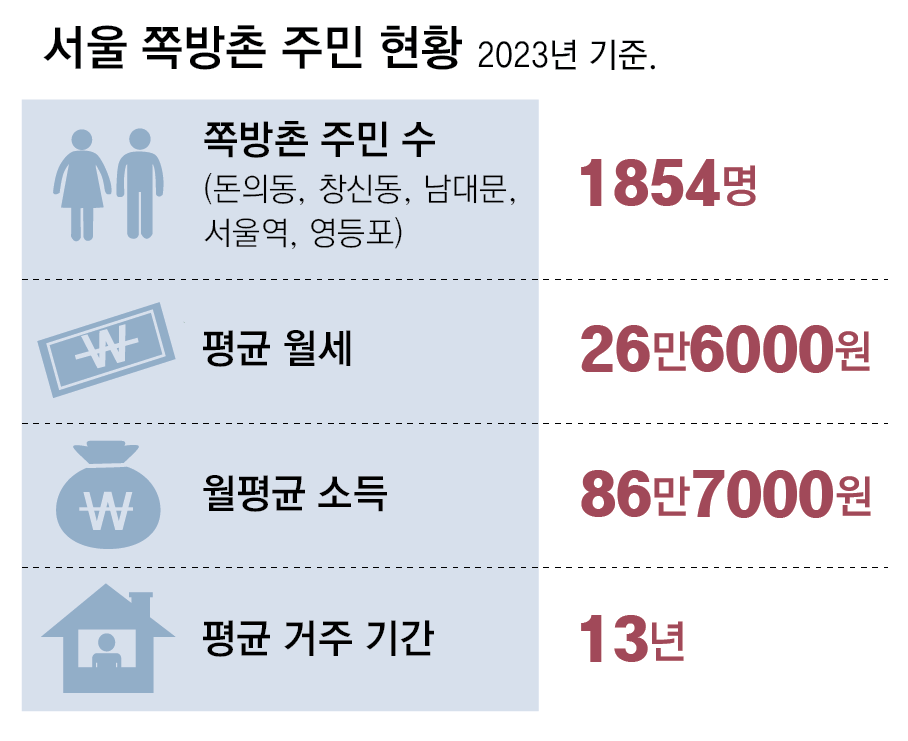

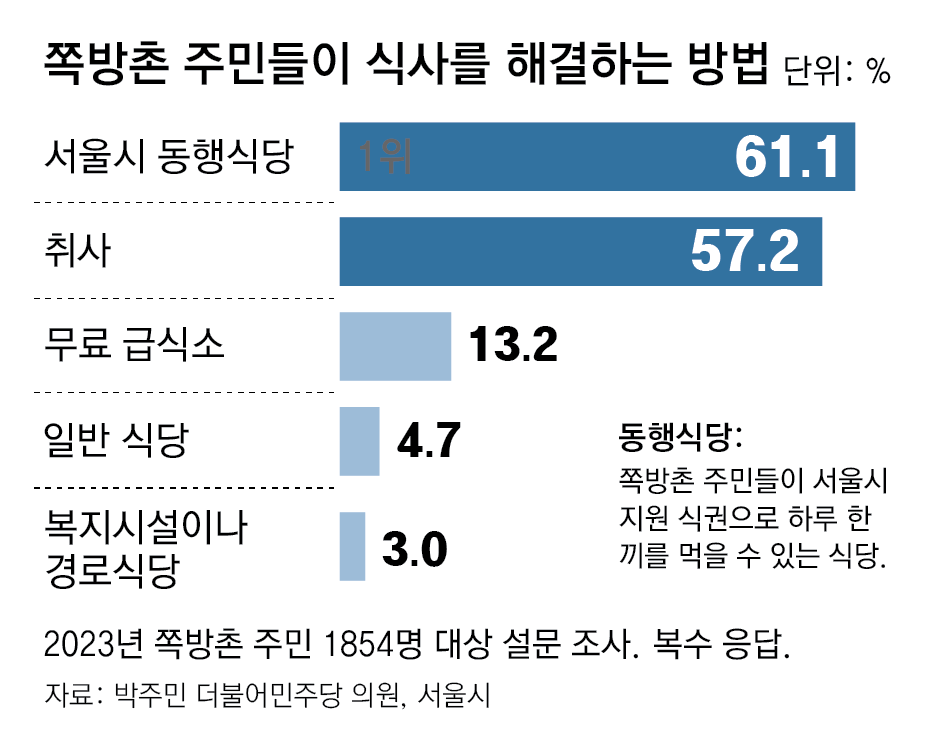

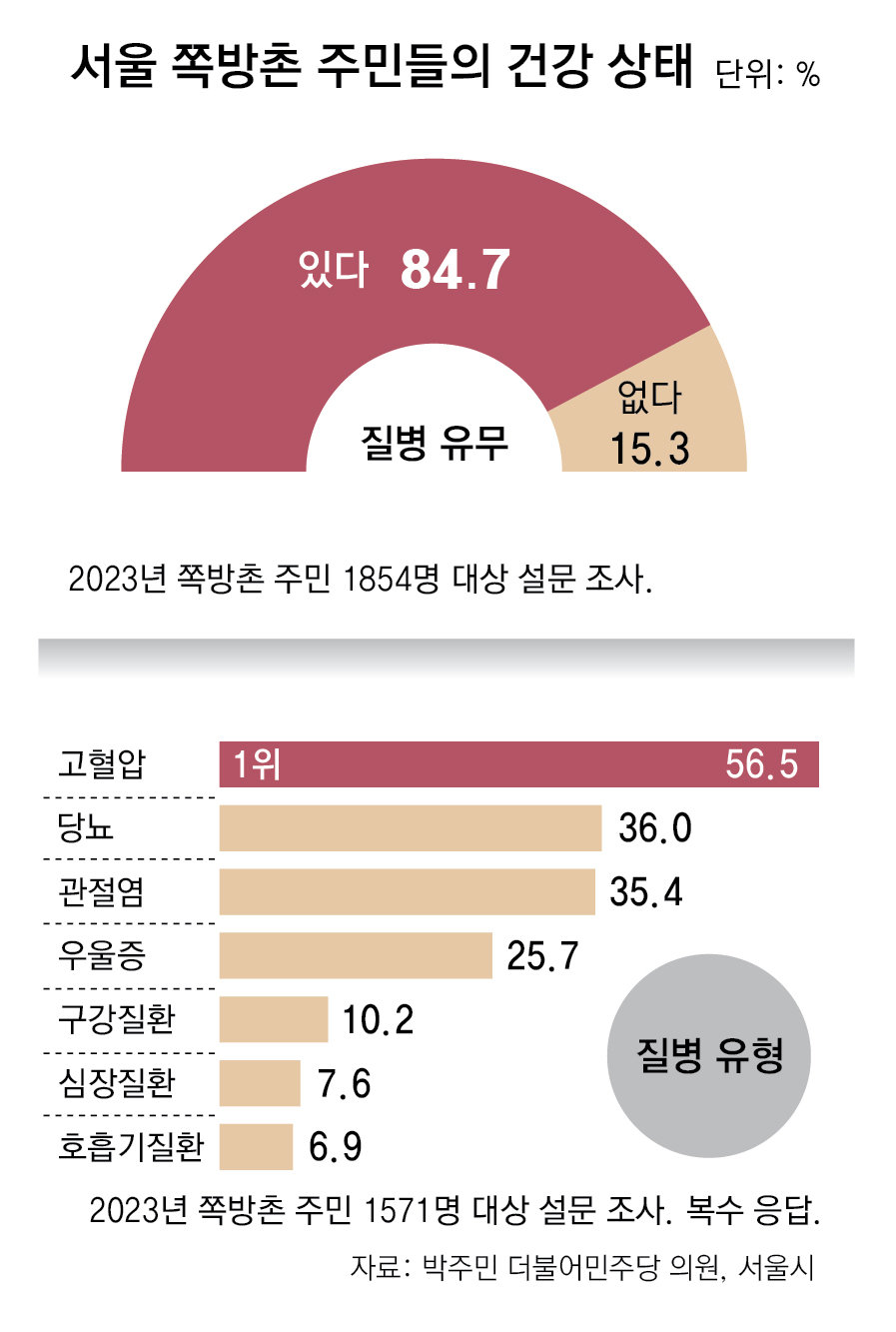

그러나 전문가들은 쪽방촌 주민들의 ‘먹을 권리’가 안정적으로 보장되어 있다고 보기는 어려운 실정이라고 말한다. 일단 열악한 쪽방촌의 주거시설 특성상 직접 밥을 해먹기는 무척이나 어렵다. 서울 내 쪽방촌 주민 중 식사를 해결하는 방법이 ‘직접 취사’인 경우는 57.2%로 절반을 겨우 넘는 수준이다. 식사 지원을 받을 수 있는 장소로 스스로 찾아가는 것을 어려워하는 쪽방촌 주민들도 적지 않다. 건강 상태가 좋지 않은 쪽방촌 주민들의 특성상 거동 자체가 불편한 이들도 많고 쪽방촌 주민들이 모여 있는 급식소라는 공간을 찾는 것에 거부감을 느끼는 이들도 있기 때문이다. 물가가 오르고 경제 불황이 겹치면 무료급식소 운영에 어려움이 생기기도 한다. 후원이 줄거나 한파 등의 이유로 봉사자들이 발길을 갑작스럽게 끊으면 급식소를 안정적으로 운영하기가 어려워지기 때문이다. 쪽방촌과 빈곤을 주로 연구하는 탁장한 씨(34·서울대 사회복지학과 박사)는 “급식소의 경우 대부분 봉사를 통한 운영이기 때문에 봉사자 수 등에 따라서 음식의 질이나 배식 일정 등이 달라지는 등 안정성이 떨어지는 경우가 있다”고 말했다.

● 무기력과 좌절을 넘어

13일 오전 무료급식소에서 아침 식사를 마치고 일어난 한 중년 남성이 기자에게 다가와 조용히 작은 커피맛 사탕 4개를 손에 쥐여 줬다. 그는 말없이 가볍게 목례를 하고는 빠르게 급식소를 떠났다. 남성의 마음을 알 수는 없지만, 그의 손길에는 작지만 깊은 무언가가 담겨 있었다. 대다수의 사람들에게는 먹어도 그만, 안 먹어도 그만인 한 끼일지라도, 세상의 낮은 곳에서 삶을 이어가는 누군가에게는 때때로 특별한 의미를 가질 수 있다. 낯선 그가 건넨 사탕에서 그 특별한 의미가 담긴 맛이 느껴졌다.

김소영 기자 ksy@donga.com

- 좋아요 0개

- 슬퍼요 0개

- 화나요 0개

12 hours ago

2

12 hours ago

2

![[속보] 윤 대통령측 "대통령, 계엄 정당성 직접 설명…명예회복 위해 출석결심"](https://amuse.peoplentools.com/site/assets/img/broken.gif)

![1월 둘째 주, 마켓PRO 핫종목·주요 이슈 5분 완벽정리 [위클리 리뷰]](https://img.hankyung.com/photo/202501/99.34900612.1.jpg)

!["이러다, 다 죽어!"…'오징어게임2' 망하면 큰일 난다는데 [김소연의 엔터비즈]](https://img.hankyung.com/photo/202412/01.39034730.1.jpg)

!["나랑 XX 할래"…돌봄 로봇과 성적 대화 하는 노인들 [유지희의 ITMI]](https://img.hankyung.com/photo/202501/01.39164747.1.png)

English (US) ·

English (US) ·