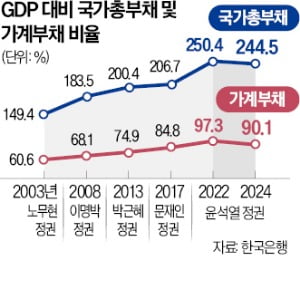

지난 3년 동안 우리나라의 국가 총부채와 가계부채 비율이 역대 정부 가운데 처음으로 하락한 것으로 나타났다.

최상목 부총리 겸 기획재정부 장관은 11일 거시경제·금융현안 간담회(F4 회의)에서 지난해 말 국내총생산(GDP) 대비 국가 총부채와 가계부채 비율이 각각 244.5%, 90.1%로 2017년 이후 7년 만에 하락했다고 11일 밝혔다. 국가 총부채란 정부와 기업, 가계의 부채를 모두 합한 수치다.

윤석열 정부가 출범한 2022년 국가 총부채 비율은 250.4%, 가계부채 비율은 97.3%였다. 정부가 관련 통계를 집계하기 시작한 2000년 이후 집권한 정부 가운데 국가 총부채와 가계부채 비율이 하락한 것은 윤석열 정부가 처음이다. 문재인 정부 5년(2017~2022년) 동안은 국가 총부채와 가계부채 비율이 각각 43.7%포인트, 12.5%포인트 상승했다.

다만 지난해 말 총부채 규모는 6232조원으로 사상 최대를 기록했다. 정부 관계자는 “경제성장률은 하락하는데 저출생·고령화로 복지 지출은 늘어날 수밖에 없어 건전 재정 기조를 유지하지 않으면 부채 비율은 다시 상승할 가능성이 크다”고 말했다.

尹 건전재정 기조에도 목표 비율 미달…차기정부 고삐 풀면 국가신용 타격

정권 초기부터 재정건정성 기조…예산·보조금 등 지출 구조조정

국가 총부채와 가계부채 비율이 역대 정부 가운데 처음 줄어든 것은 윤석열 정부의 재정 건전성 강화 정책 기조 때문이다. 윤석열 정부는 부채를 늘려 성장을 유도하는 경제정책은 지속 가능성이 없다고 보고 지출 구조조정을 과감하게 추진했다.

정부는 취임 첫해부터 노조·비영리단체 보조금을 전면 재검토하는 등 지출 구조조정을 단행했다. 2022년 682조원이던 총지출을 2023년 611조원으로 줄였다. 국회 문턱을 넘지 못했지만 2024년부터 연간 재정적자 규모를 국내총생산(GDP) 대비 3% 이내로 제한하는 재정 준칙을 법률에 명시하려는 시도도 마찬가지다. 한덕수 국무총리는 국회에서 여러 차례 “재정이 지속 가능하게 하려면 지금과 같은 부채 증가 추세는 끊고 가야 한다”고 강조했다.

이런 노력에도 재정 건전성 지표는 기대만큼 개선되지 못했다. 실질적인 재정 건전성을 평가하는 지표인 GDP 대비 관리재정수지(총수입과 총지출의 차이에서 사회보험료 수입을 제외한 수지) 적자 비율은 2023년 3.6%, 지난해 4.1%로 목표 비율(3% 이내)을 달성하지 못했다.

2023~2024년 경제성장률이 1.4~2.0%로 부진했고, 이 여파로 세수가 감소해 2022년 618조원이던 총수입이 2023년 574조원으로 급감한 영향이 컸다. 2024년 세수도 595조원에 그쳤다. 정부 관계자는 “세수 기반이 약한 우리나라는 경제가 지속적으로 성장하지 못하면 부채비율이 순식간에 올라갈 수 있다”며 “재정 건전성을 지켜야 국가 신용등급을 유지할 수 있다”고 말했다.

이날 열린 거시경제·금융현안 간담회(F4 회의)에서 최상목 부총리 겸 기획재정부 장관을 포함한 참석자들은 “가계부채의 안정적인 관리 등으로 국가 총부채 비율이 7년 만에 하락 전환한 것은 의미 있는 성과”라며 “앞으로도 잠재적인 리스크에 대한 철저한 관리와 대응 노력이 지속돼야 한다”고 강조했다.

정영효/김익환 기자 hugh@hankyung.com

4 weeks ago

12

4 weeks ago

12

![[포토] 북적이는 서울머니쇼](https://pimg.mk.co.kr/news/cms/202505/10/news-p.v1.20250510.b0a98febbf0640a192a284b0a8d92d05_R.jpg)

![[포토] 2025 서울머니쇼 강연 듣는 많은 참관객들](https://pimg.mk.co.kr/news/cms/202505/10/news-p.v1.20250510.021a7116d6104729b0dacdd3755ccb80_R.jpg)

![[포토] 서울머니쇼에 몰린 인파](https://pimg.mk.co.kr/news/cms/202505/10/news-p.v1.20250510.fe3697c8e2dc47e2b7199c404fceae0a_R.jpg)

![주부들도 '이것' 찾는다…8억명 열광한 '핫템' 정체는[食세계]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/05/PS25051000628.jpg)

![서울 출퇴근도 걱정 없다…대표님도 푹 빠진 '이 車' [트렌드+]](https://img.hankyung.com/photo/202505/ZA.39728302.1.jpg)

![“뭉클했다” 친정팀 환영 영상 지켜 본 김하성의 소감 [MK현장]](https://pimg.mk.co.kr/news/cms/202504/26/news-p.v1.20250426.d92247f59a8b45a6b118c0f6ea5157ef_R.jpg)

English (US) ·

English (US) ·