미술관이나 갤러리에 놓인 작품만 예술은 아니다. 예술을 보고 이해하는 과정도 창작의 행위다. 그림을 본다는 건 수수께끼를 풀어가며 이야기를 만들어내는 일과 같다. 그림을 그린 작가의 배경이나 경향을 공부하고, 작가노트나 인터뷰로 남긴 한 마디에서 찾아낸 예술세계의 편린을 토대로 나만의 상상력을 버무려 새 이야기를 짜내는 것이다.

작가가 의도를 꼭꼭 숨긴 터라 쉽사리 이해하기 어려운 현대미술 작품을 만난다면, 관객들의 창작의 고통도 커지기 마련이다. 자신 있는 전공지식이나 삶의 지혜를 대입해봐도 좀처럼 해석할 수 없거나, 틀렸다 싶을 수도 있기 때문이다. 그래도 괜찮다. 수학은 정답이 있어도 예술엔 정답이 없기 때문이다.

세계적인 설치 작가 그룹 엘름그린&드라그셋의 전시 ‘Spaces’가 열리고 있는 서울 한강로2가 아모레퍼시픽미술관은 이야기꾼에 도전하는 미술 애호가들에게 꽤 난이도 높은 무대다. 두 사람의 협업 30년을 기념해 막대한 제작비를 들여 완성한 아시아 최대 규모 전시다. 지난해 9월 개막했지만, 처음 방문하는 관람객부터 보고 또 보는 '회전문 관람객'까지 여전히 열기가 뜨겁다. 그만큼 새로운 이야기들이 탄생할 만큼, 재밌으면서도 고통스러운 작품들이 있다는 뜻이다.

“물리학은 오페라 같은 예술과 닮았어요”

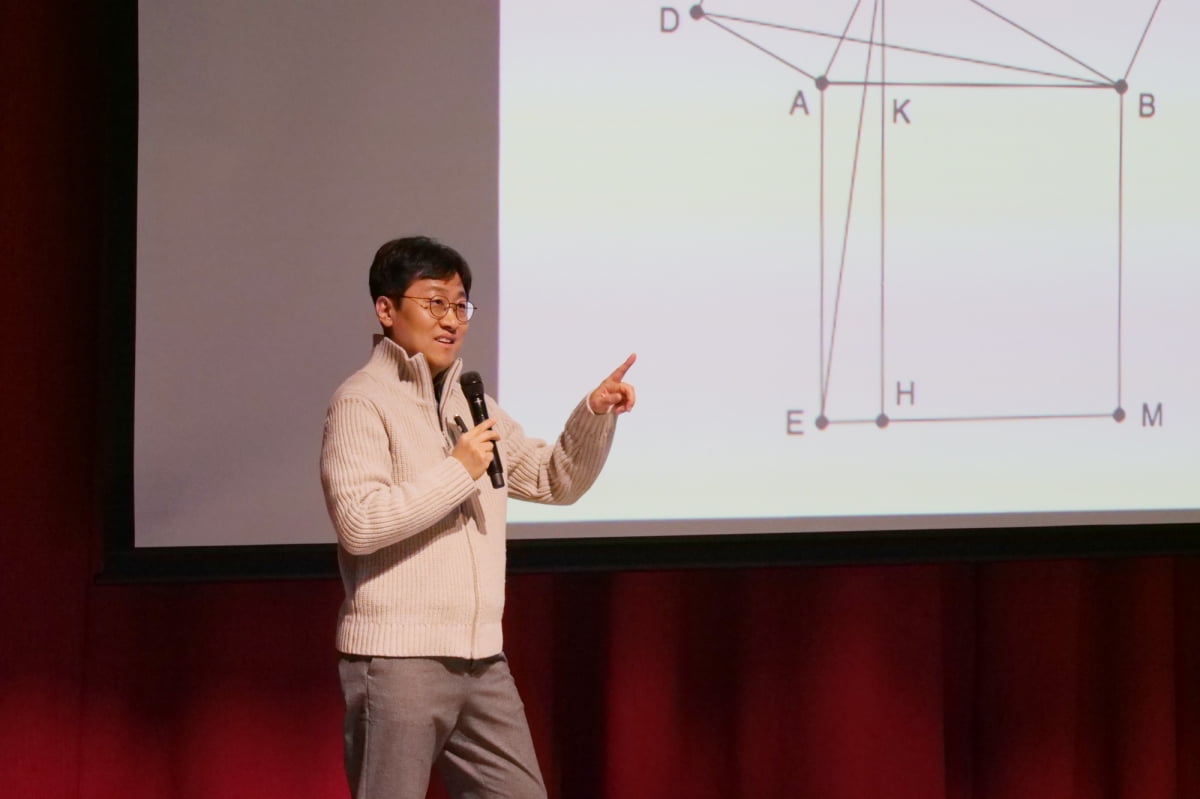

최근 이 전시를 보고 자신의 이야기를 풀어보겠다며 호기롭게 도전장을 내민 관람객이 있다. 예능프로그램에서 양자물리학을 소개해 대중에게 잘 알려진 김상욱 경희대 교수다. 지난 9일 아모레퍼시픽미술관이 ‘예술의 공간, 물리의 공간’을 주제로 전시 연계 토크콘서트 연단에 올랐다. ‘예술을 사랑하는 물리학자’란 별명이 익숙해서였을까. 숫자로만 세상을 볼 것 같은 김 교수가 짜낸 이야기가 흥미롭다는 듯 200여 명의 관객이 몰렸다.

김 교수는 ‘과학과 예술은 상극’이라는 상식 같은 편견부터 뒤집었다. 과학과 예술이 은근히 닮았다는 것. “물리학이 공연예술과 닮았단 생각을 할 때가 있다”는 김 교수는 “오페라나 연극에 나오는 배우는 물리학에선 원자로 된 물질이고, 이들이 밟은 무대는 물리학의 시간과 공간”이라고 했다.

서양 수학이나 미술의 뿌리를 따라 올라가다 보면 데카르트의 철학을 마주치게 된다는 점에서 나름 일리가 있다. 단순히 서양 수학의 기초가 된 기하학이 1900년대 몬드리안의 신조형주의나 케네스 놀란드의 추상표현주의로 등장해서만은 아니다. 갈릴레오 갈릴레이가 지구가 태양을 돈다는 사실을 알아냈듯, 관찰한 대상을 있는 그대로 기술하려는 근대과학적 태도를 서양미술도 좇아 발전해왔다. 원근법이 등장하고 15세기 레온 바티스타 알베르티가 ‘회화론’에서 2차원 평면에 3차원을 담기 위해 수학이 중요하다고 역설한 이후 대상을 있는 그대로 옮겨놓은 듯한 작품들이 쏟아진 건 이런 배경에서다.

엘름그린&드라그셋의 전시도 이런 맥락에서 살펴볼 수 있다. 거실과 주방, 침실, 화장실이 있는 140㎡(약 42평) 너비의 세련된 주택이나 수영장, 레스토랑은 물론 실제 사람 같은 인형까지 전시장 전체가 마치 현실세계를 있는 그대로 재현해놓은 듯한 분위기를 주기 때문이다. 김 교수는 “처음 보면 ‘이게 예술작품인가?’란 반문도 가능할 만큼 일종의 사진의 연장선에 있는 3차원 사진 같다”고 말했다.

다만 전시를 해석하는 열쇠로서 김 교수의 과학자적 지혜는 여기까지다. 전시 작품들이 실제와 지나칠 만큼 똑같은 ‘리얼 스케일’이기 때문이다. “물리학은 시간이나 공간을 정의하지 않는다”는 김 교수는 “중요한 건 위치와 스케일로, 물리학에서 재밌으려면 휘어있거나 변형이 필요한데 세상에서 벌어질 일을 그대로 재현해놓은 터라 물리학에서 할 얘기는 없다”고 말했다.

물리학 내려놓고 작가 탐구하니 보이는 예술세계

그렇다고 김 교수의 이야기가 실패로 끝맺음하는 건 아니다. 물리학 등 과학적 시선으로 작품을 바라보는 대신, 인문(人文)의 태도로 전환하니 새로운 해석이 전개되기 때문이다. 그는 두 번째 관람하러 온 자리에서 엘름그린&드라그셋의 정체성을 깊이 탐구했다.

마이클 엘름그린과 잉가 드라그셋은 조각, 디자인, 건축, 연극 등 장르를 넘나드는 작품으로 세계 최고의 설치작가로 꼽히지만, 이들의 정체성은 ‘마이너리티’에 가깝다. 작가 둘 다 성소수자인 퀴어인데다, 순수미술을 전공한 적도 없 점에서다. “지금 당신이 믿는 건 사실이 아닐 수 있다”는 전복적인 사고가 이들의 작품 전반에서 공통적으로 보이는 이유다.

김 교수도 이번 전시에서 주목한 점도 바로 퀴어 정체성이다. 그는 “소수자는 다수의 횡포를 당할 수도 있고, 맞지 않는 시스템에 의문을 던지고 뒤집는다”며 “진지하게 하면 혁명이고, 예술적으로 가면 유머러스한 건데, 이를 염두에 두면 퀴어 관점으로 작품들이 이해된다”고 말했다. 집과 수영장, 식당, 주방 등으로 이뤄진 전시장 자체가, 퀴어의 시각에서 자신의 참된 모습을 찾아가는 과정이란 것. 김 교수는 “집에 홀로 있는 소년은 창문에 ‘I(나)’를 쓰고 있고, 성소수자로서 자신의 성향을 고민하는 게 아닐까 싶다”고 했다.

김 교수의 해석이 가장 흥미로운 지점은 수영장이다. 그는 성소수자 작가로 유명한 데이비드 호크니의 가장 유명한 작품인 수영장 시리즈를 끌어와 “호크니에게 수영장이 성 정체성을 마음껏 펼칠 수 있는 장소인 만큼, 전시에서도 모든 문제를 해결하는 장소 같다”면서도 “그런데 수영장에 설치된 인형들이 헤매고 있다는 비틀기가 있다”고 했다.

이 공간에서 김 교수는 대부분의 관람객이 크게 주목하지 않는 벽에 난 구멍을 가리킨다. 이 구멍을 들여다보면 보이는 달이 포인트란 것. 그는 여기서 자신의 과학적 지식을 끌어온다. 김 교수는 “갈릴레이의 위대성은 망원경을 만들어 하늘을 본 첫 번째 과학자라는 것으로, 가장 처음 본 게 울퉁불퉁한 표면의 달이었다”며 “당시 이론에선 천상의 이데아는 기하학적으로 완벽한 물체고, 하늘의 달 역시 티끌 없는 구(球)여야 하는데, 그렇지 않았다”고 했다. 이어 “천동설을 의심하는 첫 번째 증거로, 혁명의 불씨를 댕긴 것”이라고 덧붙였다.

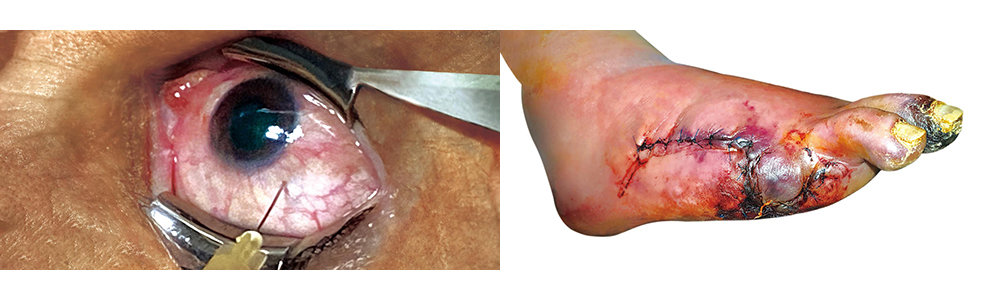

전시 마무리에 있는 황금빛의 작품은 남녀로 이분된 세계에서 혼란을 겪었던 퀴어 정체성을 가진 엘름그린&드라그셋이 내민 해법이다. 황금 색깔을 하고 있지만, 작품은 인체를 구성하는 어떤 뼈를 보여준다. 김 교수는 “인종, 성별에 무관하게 가장 평등한 게 바로 이것”이라고 말한다. 한 달여 남은 전시 기간 내에 직접 가서 작품을 눈에 담아보는 건 어떨까. 어떤 뼈인지를 알고, 이 뼈가 가진 독특한 특성을 되는 순간, 현대미술을 바라보는 해상도가 높아질지도 모른다. 물론 김 교수는 이런 말을 남기긴 했다. “여기 작가가 있다면 제 말을 전부 틀렸다고 했을 순 있어요.”

유승목 기자

8 hours ago

2

8 hours ago

2

![[오늘의 arte] 예술인 QUIZ : 일제부터 6·25전쟁을 담아낸 사진가](https://img.hankyung.com/photo/202501/AA.39184448.1.jpg)

![[이 아침의 작곡가] 블랙스완·언터처블·더파더, 영화인들이 사랑한 작곡가](https://static.hankyung.com/img/logo/logo-news-sns.png?v=20201130)

![1월 둘째 주, 마켓PRO 핫종목·주요 이슈 5분 완벽정리 [위클리 리뷰]](https://img.hankyung.com/photo/202501/99.34900612.1.jpg)

!["이러다, 다 죽어!"…'오징어게임2' 망하면 큰일 난다는데 [김소연의 엔터비즈]](https://img.hankyung.com/photo/202412/01.39034730.1.jpg)

!["근처 갈 만한 커피숍 알려줘"…'이 번호' 누르자 챗GPT가 받았다 [송영찬의 실밸포커스]](https://img.hankyung.com/photo/202412/01.38983952.1.jpg)

![[특파원 칼럼/김철중]고비 때마다 한중 관계에 재 뿌린 윤 대통령](https://dimg.donga.com/wps/NEWS/IMAGE/2024/12/15/130648522.1.jpg)

English (US) ·

English (US) ·