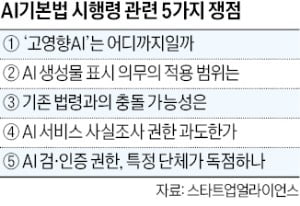

인공지능(AI) 기본법 시행령 논의가 본격화되면서 AI 업계의 우려가 쏟아지고 있다. 현장 상황과 맞지 않는 규제가 시행령에 명시될 경우 국내 AI 산업 발전에 악영향을 끼칠 것이라는 지적이 나온다.

7일 업계와 스타트업얼라이언스에 따르면 AI 기본법 하위법령 정비단 참여 위원 14명 중 산업계 위원은 한 명에 불과한 것으로 파악됐다. 한국소프트웨어산업협회 상근부회장으로, AI 모델이나 서비스를 운영하는 기업을 직접 대표하는 위원은 없다. 나머지 위원들은 정부 관계자를 제외하면 대부분 법조계 인사로 채워졌다. 지난해 말 국회를 통과한 AI 기본법은 큰 틀만 정하고 구체적인 규제 수준 결정은 시행령에 위임했다. 과학기술정보통신부는 하위법령 정비단을 구축하고 시행령 초안을 만들고 있다.

업계에선 고강도 규제가 적용되는 ‘고영향 AI’ 개념부터 모호하다고 본다. AI 기본법은 AI를 ‘일반AI’와 ‘고영향 AI’로 구분하고 고영향 AI 사업자에 사전 영향평가 의무 등을 부여하고 있다. 법에선 고영향 AI를 ‘사람의 생명, 신체 안전, 기본권에 중대항 영향이나 위험을 초래할 우려가 있는 AI’로 정의했지만, 기업들은 중대한 영향의 수준이 무엇인지 판단하기 어렵다.

AI 생성물에 대한 표시 의무도 쟁점이다. 현재 AI는 웹툰 제작 과정에서 배경 이미지를 생성하거나 영화 후반 작업에서 색을 보정하는 등 창작 보조도구로 널리 활용되고 있다. 보조적 수준의 이용에도 AI 생성물이라는 표시가 강제될 경우 창작 활동이 위축될 수 있다는 의견이 있다.

법률 간 중복 적용으로 인한 혼란과 규제 과잉 우려도 나온다. 이미 다양한 법률과 가이드라인에 AI 서비스 운영 기준이 마련돼 있다. 예컨대 금융위원회는 금융분야 AI 활용 가이드라인을 통해 신용평가 및 대출심사에 AI를 적용할 때 기준과 절차를 만들어놨다. AI 기본법은 금융AI도 고영향AI로 분류해놓고 있어 이중 규제가 적용될 수 있다.

과기정통부 장관에게 부여된 AI 서비스 제공자 조사 권한도 논쟁거리다. 산업계에선 악의적 민원으로 조사가 무분별하게 이뤄질 경우 기업의 핵심 기술이나 알고리즘, 데이터 자산 등의 민감한 정보가 외부로 유출될 것을 우려하고 있다. AI 서비스 검·인증 권한이 특정 협회나 단체에 집중될 가능성도 언급된다. 정주연 스타트업얼라이언스 연구원은 “정부 주도의 일방적인 기준 설정이 아니라 댜앙한 이해관계자가 참여하는 정교한 논의 구조가 필요하다”고 지적했다.

고은이 기자 koko@hankyung.com

1 week ago

7

1 week ago

7

![[임상 분석+] 브릿지바이오, IPF 2상 위약군 효능이 더 좋은 배경은](https://img.hankyung.com/photo/202504/01.40174893.1.jpg)

English (US) ·

English (US) ·