[세종=이데일리 김미영 기자] 정부가 공식 집계한 전국의 특구 개수만 2437개에 이른다. 한 지역에 여러 특구가 중첩 지정되면서 부산은 시 면적(770㎢)의 2.4배가 특구로 지정돼 있을 정도다. ‘특별구역’의 특별함이나 차별성이 사라진 것은 물론, 특구로 지정되지 않은 지역이 오히려 특이할 정도로 기형적인 상황이다.

정부도 특구 난립에 따른 비효율성에 관한 문제를 인식하고 있기는 하다. 윤석열 정부에서 제도개선 방안에 관한 연구용역에 나섰고, 이재명 정부 들어 국정기획위원회가 특구의 단계적 정비 방침을 밝히기도 했다.

그러나 얽히고설킨 이해 조정이 필연적인 ‘단계적 정비’라는 난제를 두고는 부처 간 서로 떠넘기기에 급급한 모양새다. 특구제도 전반을 통합·조정하는 역할을 맡을 ‘컨트롤타워’ 부재 현상이 새 정부에서도 이어지고 있단 비판이 나온다.

|

| [이데일리 김일환 기자] |

차별성 부족한 특구들, 우후죽순

현행 특구제도는 ‘특구’의 명확한 정의조차 불분명하다는 점부터 문제로 손꼽힌다. 기획재정부가 지난해 말 한국지역학회로부터 제출받은 ‘특구제도 합리화 방안’ 정책연구용역 보고서를 보면 특구는 ‘지구, 특구, 단지, 벨트, 클러스터’ 등 명칭도 여러 개다. 보고서는 “법률상 특구의 개념에 대한 일반적 정의가 부재하고 소관 부처별로 제각기 원하는 명칭을 쓰고 있다”고 지적했다.

이 때문에 특구제도의 운영 실태에 관한 통계도 고무줄이다. 보고서는 법적 근거를 따져 56개 특구가 전국 776곳에 지정돼 있다고 봤지만, 기재부는 11개 부처가 87개 특구·클러스터를 운영 중이며 지자체가 자율지정할 수 있는 산업단지까지 포함하면 총 2437개 지역에서 특구를 운영 중인 것으로 분석하고 있다.

수천 곳의 지정이 가능한 건 특구 운영에 별다른 제약이 없어서다. 지정과 성과평가, 해제 단계에 이르기까지 요건은 미흡한 실정이다. 국토 균형 발전과 지역경제 발전이라는 양립 불가능한 목표에 부처와 지자체가 너도나도 우후죽순 특구를 지정해온 이유다. 보고서는 “상당수 경제특구가 경제적 타당성이 아닌 정치적 목적에 의해 과잉 지정되고 있다”고 짚었다.

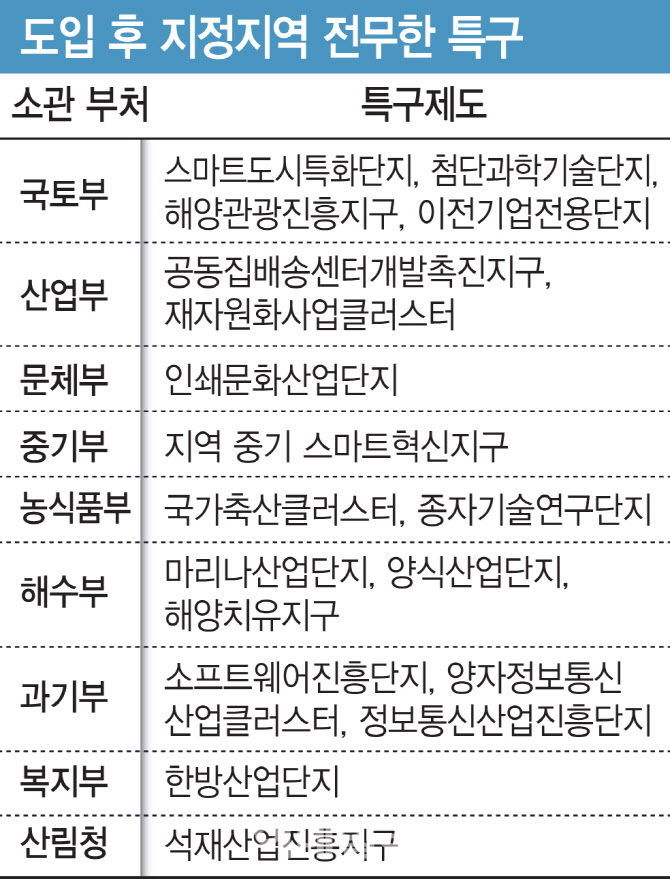

실적 없이 허울뿐인 특구도 14곳에 이른다. 국토교통부의 스마트도시 특화단지, 첨단과학기술단지 등과 과학기술정보통신부의 소프트웨어진흥단지, 양자정보통신산업클러스터 등이 대표적이다. 해양수산부의 마리나산업단지는 지난 2009년 지정 후 16년이 지났음에도 실적이 전무하다.

특구들은 유사한 세제·재정 혜택, 인프라 지원으로 차별성도 약하다. 외국인 투자유치를 목적으로 하는 경제자유구역, 자유무역구역, 외국인투자지역 3개 특구의 지원제도가 대동소이한 게 대표적이다.

단계적 정비, 이번 정부에선 과연?

특히 윤석열 정부는 ‘보따리 지원’을 앞세워 기회발전특구를 도입, 기존 투자 촉진 특구의 수요를 빨아들였다. 29일 산업통상자원부가 이재관 더불어민주당 의원실에 제출한 자료를 보면 기회발전특구는 현재 52개 지역에 1400만평 이상 지정돼 있다. 지난해 6월부터 4차례에 걸쳐 비수도권에 여의도 16개가 넘는 면적의 땅을 특구로 지정해줬다.

그러나 소득·법인세와 취득·재산세 감면, 중소·중견기업 가업상속공제의 ‘무제한’ 혜택, 규제특례 등 파격 지원에도 기업들의 투자 완료 금액은 올해 7월 기준 3조 5000억원에 그치고 있다. 투자 유치 예정금액 82조 1000억원의 4% 수준이다. 특구 내 입주기업 462개사 중 392개사(84%)는 아직도 토지 조성 단계에 머물고 있다.

실적이 더딘 상황에서 경남 고성군 양촌·용정지구에선 ‘먹튀’ 논란까지 불거졌다. 공정률이 60%가량 진척된 상황에서 SK에코플랜트가 보유 지분을 사모펀드에 매각하기로 해서다. 산업부 관계자는 “정부와 지자체에서 1672억원의 예산을 지원했기 때문에 경남도와 대응책을 논의 중”이라고 했다.

새 정부에서도 새로운 특구 지정이 더해질 가능성이 크다. 이재명 정부의 국정기획위원회가 지난 9월 발표한 123대 국정과제엔 △신산업 분야 광역연계형 규제자유특구(중소벤처기업부) △메가특구(국무조정실) △글로벌 관광특구(문화체육관광부) △평화경제특구(통일부) 등을 새롭게 조성·운영한단 구상이 담겼다.

당시 국정기획위는 ‘난립한 특구의 단계적 정비’ 방침도 함께 밝혔지만, 후속 작업은 어느 부처에서도 이뤄지지 않고 있는 상황이다.

특구제도 합리화 방안의 연구용역을 발주했던 기재부와 특구 지정의 심의·의결을 맡은 지방시대위원회는 물론이고 국무조정실까지 모두 “특구 정비는 우리의 일이 아니다”며 타 부처로 책임을 전가하고 있다. 정부 한 관계자는 “특구를 줄인다면 이해관계자들의 반발이 클 텐데 조율하는 게 보통 일이겠느냐”며 “골머리 앓느니 맡지 않으려 하는 것”이라고 했다.

이 때문에 전문가들은 특구 정비를 위해선 컨트롤타워부터 명확히 해야 한다고 지적한다. 이정희 중앙대 경제학과 교수는 “부처와 지자체, 이해관계자가 맞물려 있는 정부 국책사업은 조정을 위한 컨트롤타워가 제대로 작동해야 하는데 그렇지 못한 경우가 많고, 특구제도도 마찬가지”라며 “비효율성을 낮추지 못해 세금이 낭비되는 문제도 있지만 특구 조정 기능이 발휘되지 않고 있단 점이 더 우려스럽다”고 꼬집었다.

4 hours ago

2

4 hours ago

2

!['올리브영 구매 인증' 백악관 대변인, '윤 어게인' 시위 보더니…[APEC 2025]](https://img.hankyung.com/photo/202510/01.42215248.1.jpg)

![스타벅스, 1년 반 만에 반등 성공했지만…원두 가격에 발목 [원자재포커스]](https://static.hankyung.com/img/logo/logo-news-sns.png?v=20201130)

![EU '탄소세' 충격 임박…'더러운 철강' 시대 끝나나 [글로벌 머니 X파일]](https://img.hankyung.com/photo/202510/01.42207778.1.jpg)

![엄지성 이어 조규성·이한범도 포스텍 울렸다! 미트윌란, 노팅엄 원정서 3-2 승리…포스텍의 노팅엄, ‘패패무무패패’ 멸망 [유로파리그]](https://pimg.mk.co.kr/news/cms/202510/03/news-p.v1.20251003.f2964094c0e0447f84af28c5f48d0e9a_R.jpg)

English (US) ·

English (US) ·