국내 연구팀이 폐암 환자의 컴퓨터단층촬영(CT) 영상을 활용하면 임파전 전이 예측도를 높일 수 있다는 내용의 연구 결과를 발표했다.

중앙대병원은 윤동욱 심장혈관흉부외과 교수와 삼성서울병원 임상역학연구센터 강단비, 조주희 교수팀 등이 흉부 CT 영상 특징을 토대로 폐암 환자의 숨어있는 임파선 전이를 예측하는 모델을 개발해 관련 논문을 유럽영상의학회 공식 학술지(European Radiology)에 공개했다고 14일 밝혔다.

폐암 환자에게 임파선 전이가 있으면 크기가 작아도 2기나 3기로 병기가 올라갈 수 있다. 임파선 전이 여부에 따라 수술 후 항암치료를 추가하는 등 치료법이 바뀌기도 한다.

하지만 의료진이 수술 전 영상 검사를 통해 임파선 전이가 없다고 판단했다가 수술을 하면서 절제한 임파선 검체에서 암세포를 확인하는 사례가 있다. 이렇게 숨어있는 임파선 전이는 전체 수술 환자의 5~10% 정도에게서 확인되는 것으로 알려졌다.

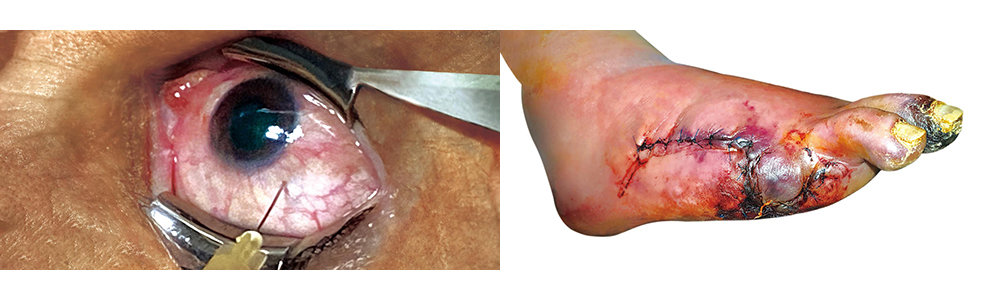

윤 교수팀은 폐암 탓에 절제수술을 받은 환자 2042명의 흉부 CT를 활용해 임파선 전이 예측 모델을 만들기 위한 연구를 진행했다. 종양의 형태와 위치, 모양을 토대로 분류했더니 종양이 폐기관지 안에 있으면 36% 정도에게서 임파선 전이가 확인됐다. 폐암 병변 내부가 액체나 공기로 차 있는 주머니 모양인 환자는 6%에게 숨은 임파선 전이가 나왔다.

다른 종양도 유형에 따라 분석했더니 종양 결절이 불투명해 내부 폐 조직이 보이지 않는 '순수 고형' 종양은 임파선 전이가 18% 정도에서 확인됐다. 고형 성분이 절반 이하인 환자는 숨은 임파선 전이가 1%에 불과했다.

종양 경계면이 가시모양일 때와 주변 폐 조직에 영향을 미칠 때는 임파선 전이의 확률이 높아진다는 것도 확인했다. CT 촬영 검사상 종양의 위치와 형태, 모양에 따라 임파선 전이 확률이 달라진다는 것을 과학적으로 입증한 결과라고 연구진은 설명했다.

윤 교수는 "CT상에서 특이 형태로 관찰되는 폐암 환자를 대상으로 숨은 임파선 전이를 분석한 연구는 기존에 많지 않았다"며 "종양이 기관 내에 있거나 주변 폐 조직에 영향을 미칠 때 임파선 전이 확률이 상당히 높기 때문에 더 적극적으로 진단하고 치료해야 한다"고 했다.

그는 "CT 촬영 검사를 단순한 영상 진단 도구가 아닌 정밀한 예측 도구로 사용할 수 있도록 돕기 위해 노력했다"며 "이를 통해 환자들이 불필요한 시술을 받는 사례가 줄어들 수 있기를 기대한다"고 덧붙였다.

이지현 기자 bluesky@hankyung.com

15 hours ago

1

15 hours ago

1

![[포토] 실속 가성비 선물 세트 선보이는 농협유통](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25011401408.jpg)

![[포토] 농협유통, 가성비 선물 세트](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25011401407.jpg)

![[포토] 농협 하나로마트, 설 선물세트 할인행사](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25011401402.jpg)

![[오늘의 arte] 티켓 이벤트 : 연극 '유원'](https://static.hankyung.com/img/logo/logo-news-sns.png?v=20201130)

![1월 둘째 주, 마켓PRO 핫종목·주요 이슈 5분 완벽정리 [위클리 리뷰]](https://img.hankyung.com/photo/202501/99.34900612.1.jpg)

!["이러다, 다 죽어!"…'오징어게임2' 망하면 큰일 난다는데 [김소연의 엔터비즈]](https://img.hankyung.com/photo/202412/01.39034730.1.jpg)

!["근처 갈 만한 커피숍 알려줘"…'이 번호' 누르자 챗GPT가 받았다 [송영찬의 실밸포커스]](https://img.hankyung.com/photo/202412/01.38983952.1.jpg)

![[특파원 칼럼/김철중]고비 때마다 한중 관계에 재 뿌린 윤 대통령](https://dimg.donga.com/wps/NEWS/IMAGE/2024/12/15/130648522.1.jpg)

English (US) ·

English (US) ·