지난달 25일 서울 중림동 식당가에서 까마귀가 사람을 공격한다는 119 신고가 접수됐다. 대형 소방차까지 긴급 출동해 현장을 살펴보니 둥지에서 떨어진 새끼를 지키려는 어미 새가 근처 행인들에게 울음소리를 내고 있었다. 소방관들은 사다리차까지 동원해 새끼를 둥지에 올려놓고 철수했다. 중부소방서 관계자는 “최근 까마귀 공격 신고가 늘고 있지만 사람이 다치는 등 위급 상황은 극히 드물다”며 “이런 신고에 대응하다가 정작 화재 진화나 인명 구조에 필요한 골든타임을 놓칠까 봐 걱정”이라고 말했다.

◇동물 구조, 화재 출동의 2배

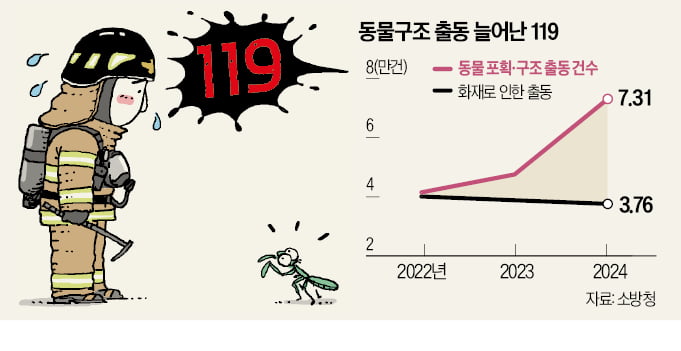

5일 소방청에 따르면 지난해 동물 포획·구조로 인한 출동은 7만3149건으로 전년(4만7573건) 대비 35% 급증했다. 같은 해 화재 출동(3만7614건)보다 두 배가량 많다. 화재나 인명 사고에 투입돼야 할 귀중한 인력과 자원이 단순 동물 민원에 소모되고 있다는 지적도 나온다.

소방청은 2022년부터 동물 관련 출동 통계를 ‘신고 1건당 출동 1건’만 반영하는 방식으로 개선했다. 이전에는 한 건의 신고에 차량 여러 대가 출동해도 모두 합산돼 실제보다 많아 보인다는 이유에서였다. 통계 기준을 바꾼 후에도 출동 증가 추세는 꺾이지 않았다.

여름철에는 말벌 출몰이 잦아 벌집 제거 신고가 폭증한다. 지난해 소방청이 벌집을 제거한 사례는 29만1422건으로 전년(12만4280건)보다 두 배 이상으로 늘었다. 도시 외곽을 중심으로 사슴 너구리 등 야생동물 포획 신고도 꾸준히 증가하고 있다. 지난해 너구리 구조는 1445건으로 2022년(479건)의 세 배 가까이로 뛰었다. 같은 기간 사슴 구조도 218건으로 두 배 이상 늘었다.

◇"황당 민원에도 거절 못해"

문제는 위험하거나 급하지 않은 동물 처리에도 소방관이 투입되고 있다는 점이다. 경기 화성의 119안전센터에 근무하는 한 소방관은 “새벽 3시에 전봇대 위에서 고양이가 운다는 신고가 들어와 소방관 5명이 출동했지만 현장에 도착하니 고양이는 이미 사라졌었다”고 말했다. 지난해 경기 광명에서도 “오리 가족이 익사 위험에 처했다”는 황당한 신고에 펌프차가 출동했다. 신고자는 “출동하지 않으면 내가 물에 뛰어들겠다”고 협박한 것으로 알려졌다.

단순한 동물 처리나 생활 민원 해결은 원칙적으로 관할 구청이나 지방자치단체 소관 업무다. 시민의 생명이나 안전과 직접적으로 연관된 경우에만 소방이 출동하도록 돼 있다. 관련 민원은 ‘120 다산콜센터’(서울시)나 지자체 동물보호 부서에 접수하면 지자체 소속 동물보호센터가 현장에 출동하는 구조다. 그럼에도 현장에서는 모호한 기준 탓에 사실상 소방관들이 대부분의 민원에 대응하고 있다.

전문가들은 단순 민원과 긴급 출동을 구체적으로 나눌 기준이 필요하다고 입을 모은다. 소방청도 동물 신고를 긴급, 잠재 긴급 등으로 구분하고 비긴급 상황은 110(정부민원안내 콜센터)이나 지자체로 이관하는 내용의 가이드라인을 마련했지만 현장에서 제대로 시행되지 않고 있다는 지적이다. 공하성 우석대 소방방재학과 교수는 “단순 민원과 긴급 상황을 철저히 구분해 불필요한 현장 출동으로 소방 인력이 낭비되지 않도록 관련 시스템을 정비해야 한다”고 강조했다.

권용훈 기자 fact@hankyung.com

4 weeks ago

1

4 weeks ago

1

![[속보] 특검 "尹 오전에 체포방해 조사 마무리…오후 나머지 혐의 조사"](https://img.hankyung.com/photo/202507/02.22579247.1.jpg)

![장마 벌써 끝? 독한 녀석이 온다…참을 수 없는 가려움증 잡아줄 그 약 [MK약국]](https://pimg.mk.co.kr/news/cms/202507/05/news-p.v1.20250704.9011bbe868664eca93c45e17bb69628a_R.png)

![[속보]李대통령, G7 참석차 내일 출국…“주요국 정상과 양자회담 조율”](https://dimg.donga.com/wps/NEWS/IMAGE/2025/06/15/131807427.2.jpg)

English (US) ·

English (US) ·