![[사진출처=사이드웨이]](https://pimg.mk.co.kr/news/cms/202505/23/news-p.v1.20250523.6d8e7a9fd5b246c9bf8c574f57bdf1c2_P1.jpg)

나는 생각했다. 정치군벌 하나회와 30년간의 군부 통치가 지금 우리에게 남긴 유산에 대해서 더 명확하게 이해하지 않으면 우리는 앞으로 나아갈 수 없다고. 군대가 전과 같은 권세를 누리지 못한다고 해서 그 집단이 나라를 지배했던 때를 과거의 향수처럼 치부하면 안 된다고. 왜냐하면 바로 그 시절의 정치체제와 권력구조의 운영 원리, 최고지도자와 정당정치와 ‘비상사태’ 같은 것을 대하는 사람들의 집단무의식이 우리 공동체에 지금도 내재해 있기 때문이다. <‘그 남자들은 무엇에 충성하였는가’(김재홍. 사이드웨이) 본문 중에서>

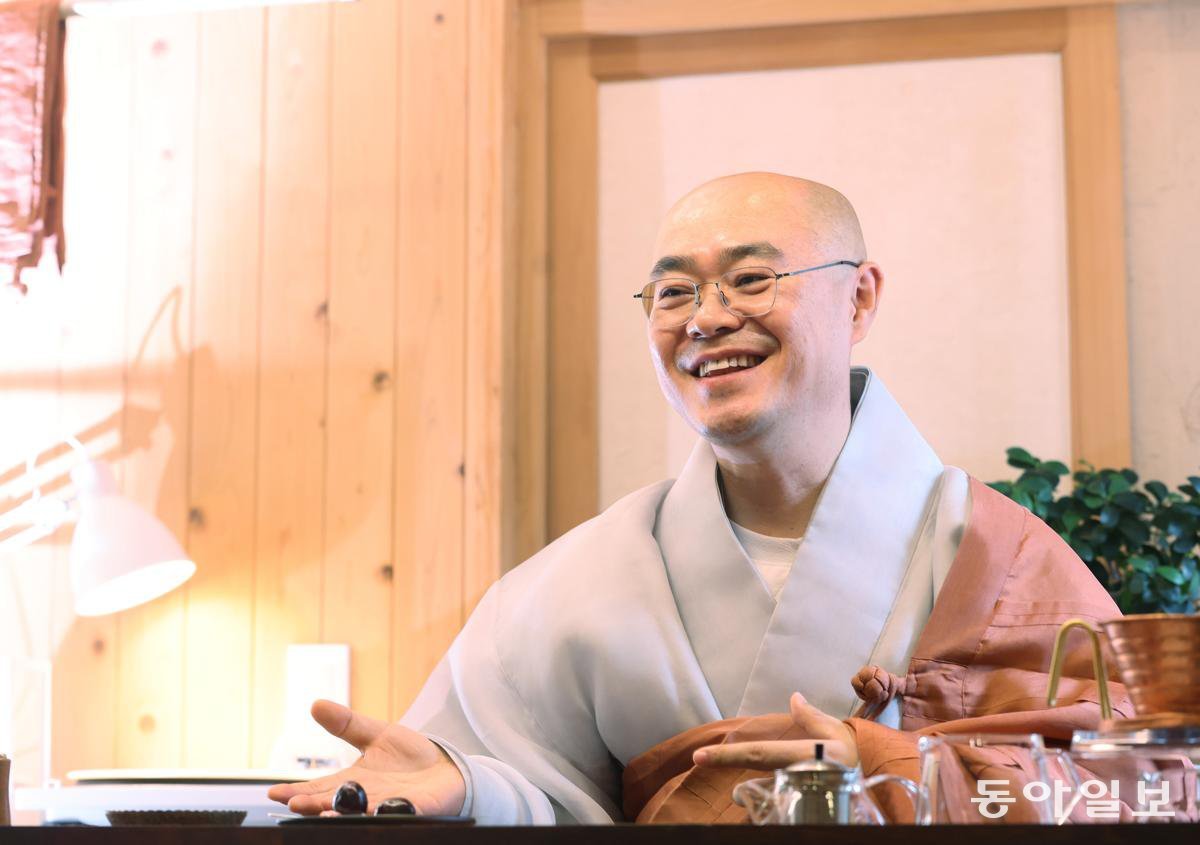

저자인 김재홍 80년해직언론인협의회 공동대표는 2024년 12월 3일 국회의사당에 들이닥친 특수부대의 무장병력을 보고 의문을 가지게 됐다.

윤석열 전 대통령의 비상계엄은 대체 어떤 토양 위에서 가능했던 것인지, 무엇에서 영감을 얻었는지 궁금했다.

그는 답을 내놨다. 하나회에 있다고. 저자는 하나회가 역사 속의 유물이 아니라고 진단했다.

이 책은 하나회의 실체와 폐해에 주목했다. 책에 따르면 하나회는 1951년 6·25 전쟁 중에 군대 징용을 면하고 입교한 4년제 정규 육사 11기 전두환, 노태우, 정호용, 권복동, 손영길 등이 조직한 비밀결사다.

대통령 박정희가 5·16 쿠데타 직후부터 키워온 ‘친위대’이자 지하 사조직인 하나회는 군부 내 실세 집단이었다.

이 나라의 군대의 요직을 차근차근 찬탈한 뒤 12·12 군사반란과 5·18 광주민주화운동 살상, 진압의 내란을 감행했다.

이후 전두환이 권력을 잡자 하나회는 1980년대 정치체제를 실질적으로 조형하고 지배했다.

저자는 말한다. 윤 전 대통령이 ‘반국가세력’을 운위하고 비상 입법 기구를 구상했던 것은 전두환이 이끌었던 하나회 내란의 모방 그대로였다고.

저자는 제1공수특전여단과 제707특수임무단, 수도방위사령부와 방첩사 병력을 한데 집결시킨 것 역시 특수부대를 거침없이 동원했던 12·12와 다를 바가 전혀 없었다고 지적한다.

1993년 김영삼 정권의 ‘하나회 척결’ 당시 동아일보 기자로서 군부에 관한 수많은 특종을 쏟아내며 정부의 군대 개혁에 직접적인 영향을 끼친 저자는 군인들이 밟아 온 과거의 역사에 12·3 비상계엄 사태의 모든 것이 그대로 함축돼 있었다고 밝혔다.

이어 한국의 독재자들과 정치군인들이 수십년간 되풀이했던 반헌법적이고 반민주적인 ‘정치행위’를 면밀히 복기하지 않으면 안 된다고 진단한다.

그 이유는 추악한 역사가 더는 반복되어선 안 되기 때문이며, 진정 뼈아프게 대면하고 반성한 과거는 현재를 구할 수 있기 때문이라고 저자는 강조한다.

![[오늘의 운세/06월 23일]](https://dimg.donga.com/wps/NEWS/IMAGE/2025/06/23/131859403.1.jpg)

!['1G 4안타'에도 말 아꼈던 LG 캡틴, 연패 끊자 비로소 웃으며 답했다 "오늘 기운이 계속 이어졌으면" [잠실 현장]](https://thumb.mtstarnews.com/21/2025/06/2025062221065729757_1.jpg/dims/optimize/)

![천하람 “국민의힘, 죽어버린 나무…물 줄 필요 있나” [정치를 부탁해]](https://dimg.donga.com/wps/NEWS/IMAGE/2025/06/02/131732216.1.jpg)

![[포토] 투표용지 인쇄 시작](https://img.hankyung.com/photo/202505/AA.40611422.1.jpg)

English (US) ·

English (US) ·