1000명 이상 기업 교육훈련-직업알선 제공 유명무실

실제 서비스 이용하는 근로자도 10명 중 3명에 그쳐

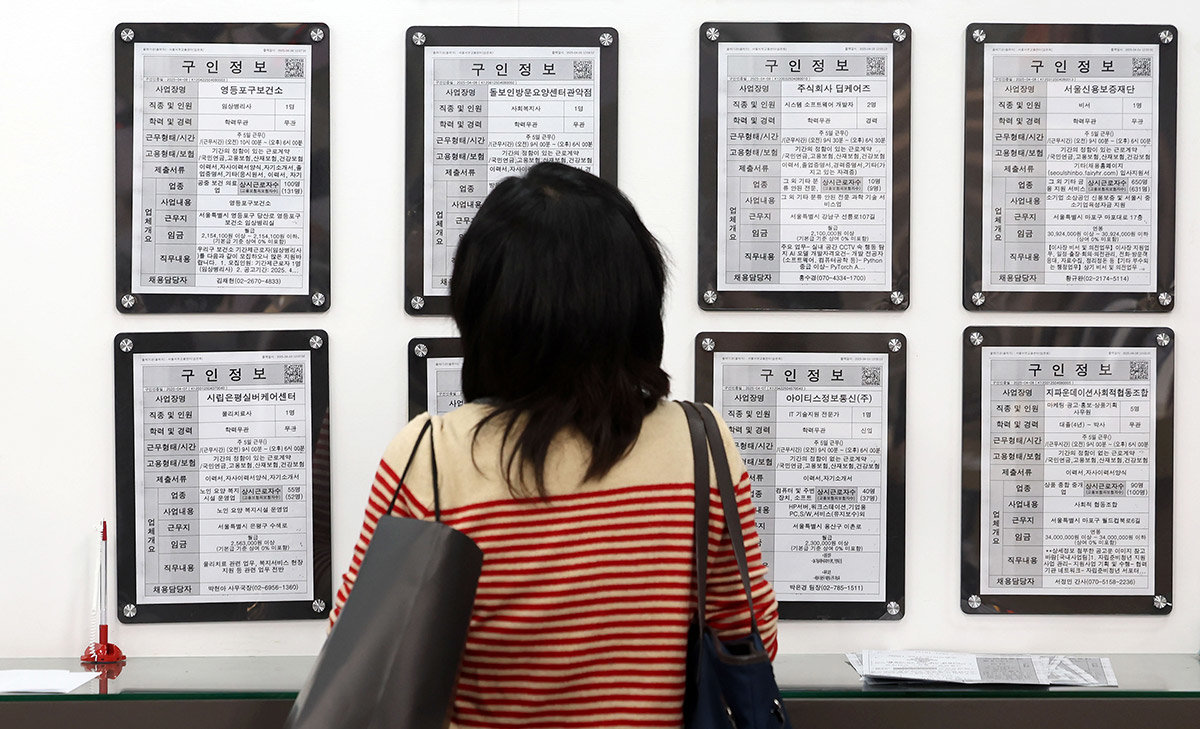

재취업 지원 서비스란 사업주가 정년퇴직 또는 계약 만료 등 비자발적 퇴직이 예상되는 근로자에게 재취업이나 창업 등을 지원하는 서비스다. 고용노동부는 2020년 5월 ‘고용상 연령차별금지 및 고령자 고용에 관한 법률’을 개정해 50세 이상 비자발적 퇴사자에 대한 재취업 노력 의무를 부여하고, 1000인 이상 기업 1054곳에 대해 서비스 제공을 의무화했다. 하지만 서비스 제공 의무화 5년이 지났음에도 의무 기업들의 참여는 저조한 것으로 나타났다.

●재취업지원 서비스 의무대상 기업 59.8%만 참여

지은정 한국고용정보원 부연구위원이 2022년 ‘재취업지원서비스 의무대상 기업 결과보고’를 분석한 결과 근로자 1000명 이상 기업 1001곳 중 623곳(59.8%)이 재취업 서비스를 제공하고 있는 것으로 나타났다. 재취업 지원 서비스가 의무화되기 전인 2019년 기준 19.5%의 기업만이 재취업 지원 서비스를 제공했던 것과 비교하면 3배 늘어난 수치지만, 여전히 기업 10곳 중 4곳은 참여하지 않고 있는 상태다.기업 규모 별 서비스 제공률을 살펴보면 근로자 1000명대 기업은 52.8%, 2000명대는 63.2%, 3000~4000명대는 83.8% 5000명 이상 기업은 81.8%였다. 기업의 규모가 클수록 재취업 지원 서비스 참여 비율도 높아진 것으로 나타났다.

재취업 지원 서비스 의무화가 시행됐음에도 의무 대상 기업의 참여가 저조한 이유로는 비용 부담이 꼽힌다. 우리나라 특유의 경직된 고용문화에 연공형 임금체계가 겹쳐 고정적으로 지출되는 인사노무 비용이 높은데 재취업 지원 서비스까지 기업이 맡아 제공하려니 비용 부담이 크다. 고용부와 노사발전재단이 함께하는 재취업 지원 서비스 컨설팅 지원금은 근로자 300~999명인 중소, 중견 기업에 대해 1인당 50만 원이 지원된다. 하지만 의무 대상인 1000인 이상 기업에게는 지원되지 않는다. 이에 각 기업 인사팀이 재취업 지원 서비스를 외부 회사에 위탁하기 위해 알아보는 등 시스템 정착에 업무 부담이 가중되는 상황이다.

또 생애설계, 교육훈련, 취업알선으로 이뤄진 현행 재취업 지원 서비스의 경우 한 교육 과정마다 16시간(영업일 기준 2일)씩 교육 시간이 필요한데, 유급으로 교육을 받기 때문에 인건비 부담도 크다. 한 버스회사 사업주는 “회사는 일당으로 임금을 지급하고 있다. 16시간 (재취업) 교육을 받을 경우 그 시간에 버스는 누가 운전하냐”라며 “기사가 2일 빠지는 데에 대한 대체 인력도 구해야하고, 그에 따른 임금 총액도 늘어나는 것이라 (기업) 부담이 크다”고 말했다. 지 연구위원은 “프랑스나 핀란드의 경우 재취업 휴가제 등을 통해 인건비 부담을 줄여주고 재취업 지원 성공에 대한 인센티브를 제공한다”며 “기업 참여를 독려할 만한 제도적 보완이 필요하다”고 말했다.●재취업 지원 서비스 근로자 참여율도 29.6%에 불과기업뿐만 아니라 서비스 의무대상 근로자의 참여율 역시 저조했다. 2022년 기준 재취업 지원 서비스 의무대상 기업 근로자의 수는 8만4633명이었는데, 이중 실제로 재취업 비원 서비스에 참여한 근로자의 비율은 2만5030명(29.6%)에 그쳤다. 기업이 재취업을 지원 하더라도 실제 50세 이상 비자발적 퇴사자들에게까지 닿는 비율은 훨씬 낮은 것이다.

근로자들이 재취업 지원 서비스를 받지 않는 이유로는 근로자들이 재취업 지원 서비스를 받지 않는 이유는 자신이 구조조정 대상이라는 심리적 불안감과 재취업 지원 서비스가 실질적으로 재취업에 도움이 된다고 생각하지 않는 점 등을 꼽았다.

지 연구위원은 보고서에서 우리나라의 경우 1997년 외환위기 이후 대규모 집단해고, 명예, 희망퇴직이 단행되며 인력감축 부작용을 줄이고자 시작된 전직지원서비스가 사실상 해고를 위한 절차로 근로자들에게 인식되면서 참여율이 낮다고 분석했다. 또 현행 재취업 지원 서비스 상 생애설계, 교육훈련, 취업알선 전 과정을 참여해도 약 6~7일 정도에 불과하며, 이중 한 가지 교육만 받아도 서비스를 받은 것으로 인정받기 때문에 실제 재취업에 도움이 되기보다는 정부 지침에 따른 요식행위에 가깝다는 지적도 있다.

지 연구위원은 “계속고용 논의와 고용-해고 유연화를 위해서는 재취업지원서비스에 대한 부정적인 인식을 개선하고 기업의 참여를 독려할 방법을 찾아야한다. 일본처럼 재취업 지원 9개월 이내 취업할 경우 경비를 지원하는 방식 등을 고려해 볼 수 있다”며 “재취업 지원 서비스 내실화에 더해 근로자에게 재취업 지원이 더는 ‘저승사자’가 아니게끔 인식 개선도 병행돼야 한다”고 말했다.

동아일보 단독 >

이런 구독물도 추천합니다!

-

정용관 칼럼

-

e글e글

-

우리 문화유산 지킴이들

이문수 기자 doorwater@donga.com

- 좋아요 0개

- 슬퍼요 0개

- 화나요 0개

15 hours ago

2

15 hours ago

2

![자기 이익만 좇는 사람들…‘어른’이란 무엇인가[신문과 놀자!/인문학으로 세상 읽기]](https://dimg.donga.com/wps/NEWS/IMAGE/2025/04/28/131508455.4.jpg)

![[신문과 놀자!/풀어쓰는 한자성어]一鳴驚人(일명경인)(한 일, 울 명, 놀랄 경, 사람 인)](https://dimg.donga.com/wps/NEWS/IMAGE/2025/04/28/131511323.1.jpg)

English (US) ·

English (US) ·