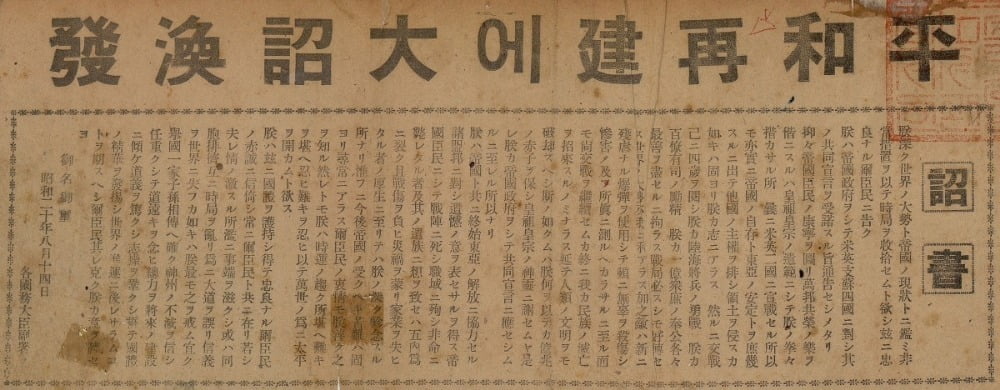

1945년 8월 15일, 80년 전 해방의 순간은 알아듣기 힘든 소리와 함께 왔다. “친 후카쿠 세카이노 타이세이토(朕深ク世界ノ大勢ト)…”. 일왕(日王) 히로히토(裕仁)가 직접 녹음한 항복 조서, 15일 정오 라디오에서 흘러나온 이른바 ‘옥음(玉音) 방송’이 해방을 알린 그 소리였다. 믿기지 않는 뜻밖의 소식이 잡음 섞인 예스러운 일본말로 전해졌기에, 그때 방송을 들은 조선인 대부분은 무엇을 어떻게 판단하고 행동하기가 어려웠다고 한다. 하지만, 하루가 지난 8월 16일부터는 해방의 감격에서 터져 나온 함성이 말 그대로 삼천리 방방곡곡에 진동했고, 그 함성은 또 해방의 감격을 담아낸 노래로 이어지게 되었다.

해방 이후 3년 뒤 대한민국 정부가 수립될 때까지를 통상 ‘해방공간’이라 이르는데, 그때 만들어지고 불렸던 그 감격의 노래들도 ‘해방가요’라 불리고 있다. 해방가요는 해방, 분단, 좌우와 남북의 대립 등이 숨 가쁘게 이어져 그야말로 격동의 세월일 수밖에 없었던 해방공간의 독특한 소리풍경 중 하나였다. 방송의 영향력이 지금보다 훨씬 제한적이었고, 국산 음반 생산은 1947년 8월이 되어서야 가시화됐지만, 그렇게 열악한 매체 환경 속에서도 해방가요의 유통은 매우 활발했다. 그 때문에 대표적인 몇몇 작품의 인기는 웬만한 유행가를 넘어설 정도였다.

해방가요 생산은 1945년 8월 하순부터 이미 시작되었던 것으로 전하며, 9~10월에는 가사와 악보가 담긴 출판물이 본격적으로 유통되고 있었다. 9월 간행으로 추정되는 <건국기념가요집>에 수록된 <인민의 노래>, 일명 <사대문을 열어라>와 10월 창간 일간지 <예술통신>에 수록된 <독립 행진곡> 등이 초기 해방가요로 잘 알려진 작품이다. 해방가요 창작에 나선 작가들은 분야를 가리지 않고 다양했으니, <인민의 노래>는 극작가이자 작사가인 박영호(朴英鎬)와 대중가요 작곡가 김용환(金龍煥)이 만들었고, <독립 행진곡>은 소설가 박태원(朴泰遠)과 가곡 작곡가 김성태(金聖泰)가 만들었다.

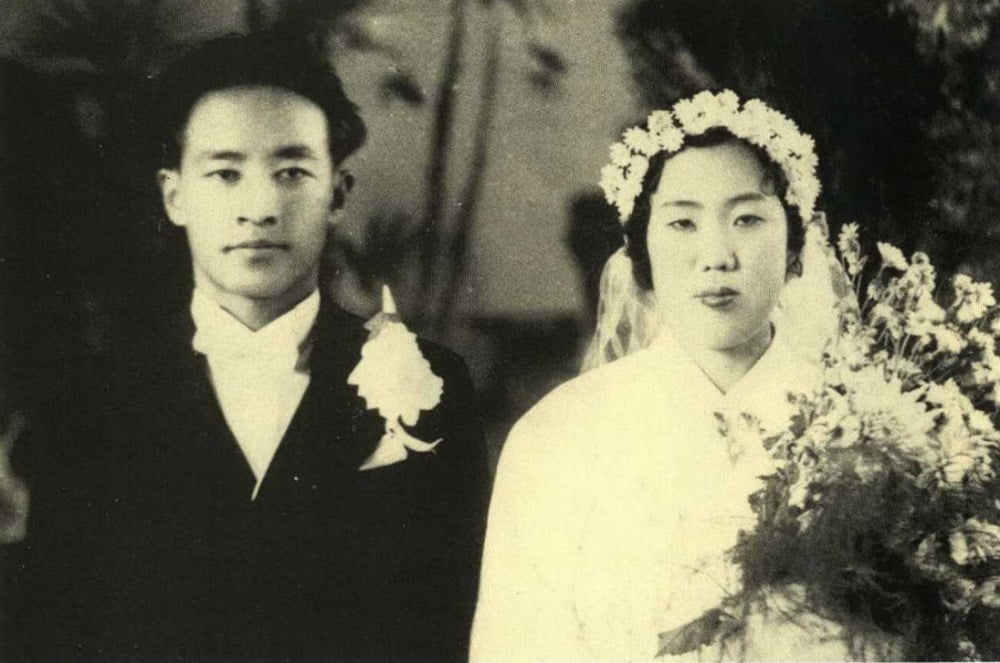

많은 해방가요가 만들어진 만큼 많은 이들이 거기에 참여하기는 했지만, 해방가요 작가로서 단연 첫손에 꼽을 수 있는 인물은 김순남(金順男)이다. 천재적 역량으로 한국 현대음악을 선도했다는 평가를 받고 있으나, 월북 뒤 숙청과 복권을 오간 이력 때문에 남과 북 양쪽 모두에서 오랫동안 금기 대상이었던 김순남. 그가 해방가요의 일인자로 꼽힐 수밖에 없는 이유는 우선 누구보다 많은 작품을 발표했기 때문이다.

해방 뒤 여덟 달이 지난 1946년 5월 4일, 서울 배재중학교 강당에서 조선음악가동맹 주최로 역사적인 음악회가 열렸다. 그때까지 만들어진 해방가요 중 동맹 가입 작가들의 대표적 작품을 추려 연주하는 ‘해방가요 발표회’였다. 이틀간 세 차례 진행된 발표회에서 선보인 작품은 모두 서른두 곡이었고, 함께한 작곡가는 김순남과 안기영(安基永), 이건우(李建雨), 정종길(鄭鍾吉) 등 네 명이었다. 그런데, 자료를 통해 누가 어떤 노래를 만들었는지 확인해 보면 김순남의 비중이 실로 압도적이었음을 알 수 있다. 안기영의 노래가 세 곡, 이건우의 노래가 다섯 곡, 정종길의 노래가 여섯 곡이었던 반면, 절반이 넘는 나머지 열여덟 곡 모두가 김순남의 작품이었다. 발표회에서 연주되지 않은 다른 김순남의 곡도 많았음은 물론이다.

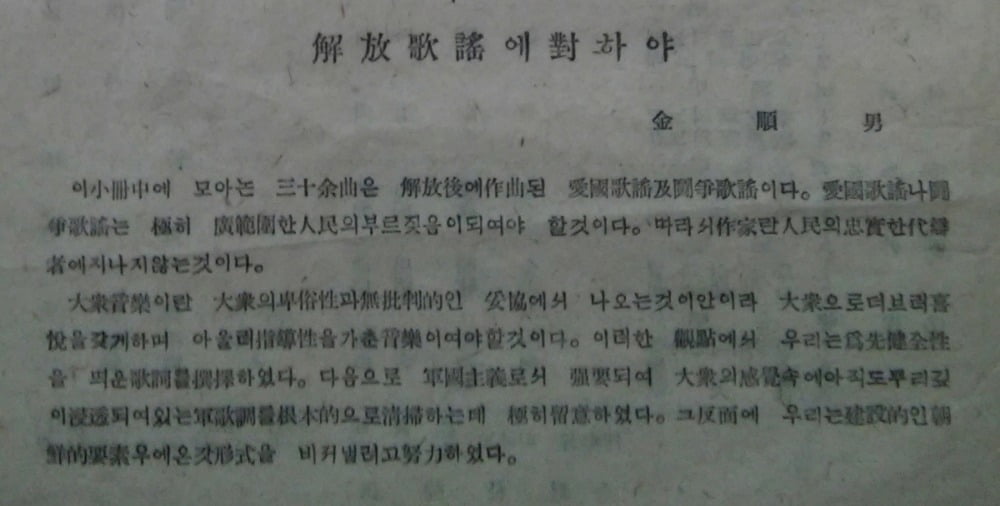

김순남은 또 해방가요를 다수 만들기만 한 것이 아니라, 그에 대한 명확한 개념과 입장을 가지고 작곡에 임하기도 했다. 발표회 팸플릿에 김순남이 쓴 ‘해방가요에 대하여’라는 글에는 해방가요에 대한 그의 생각이 간단하면서도 명확하게 담겨 있다. 짧은 동안 열정적으로 많은 노래를 만들 수 있었던 데에는, 그것을 가능케 한 그런 바탕이 있었다.

대중음악이란 대중의 비속성과 무비판적인 타협에서 나오는 것이 아니라 대중으로 더불어 희열을 갖게 하며 아울러 지도성을 갖춘 음악이어야 할 것이다. 이러한 관점에서 우리는 위선(爲先) 건전성을 띤 가사를 선택하였다. 다음으로 군국주의로써 강요되어 대중의 감각 속에 아직도 뿌리 깊이 침투된 군가조(軍歌調)를 근본적으로 청소하는 데 극히 유의하였다. 그 반면에 우리는 건설적인 조선적 요소 위에 온갖 형식을 빚어내려고 노력하였다.- ‘해방가요에 대하여’ 중 일부

해방 이후 1948년 7월 말쯤 월북할 때까지 김순남이 해방가요를 몇 편이나 만들었는지는 정확히 알 수 없다. 가사와 악보가 상세히 전하는 것도 있지만, 그냥 간략한 악보만 남아 있는 것도 많고, 제목 말고는 전하는 것이 없는 미지의 작품도 꽤 있다. 1988년 10월에 김순남을 비롯한 월북 작곡가들의 작품이 해금되면서(1948년 8월 15일 이전 작품만) 그의 대표적인 가곡 <산유화>, <자장가> 등은 새로 녹음되어 음반으로도 나왔으나, 해방가요는 그러한 작업에서도 크게 주목받지 못했다. 분명 한 시절을 풍미한 곡들이었지만, 그 흔적은 바람에 날리고 남은 먼지처럼 희미해 보이기도 했다.

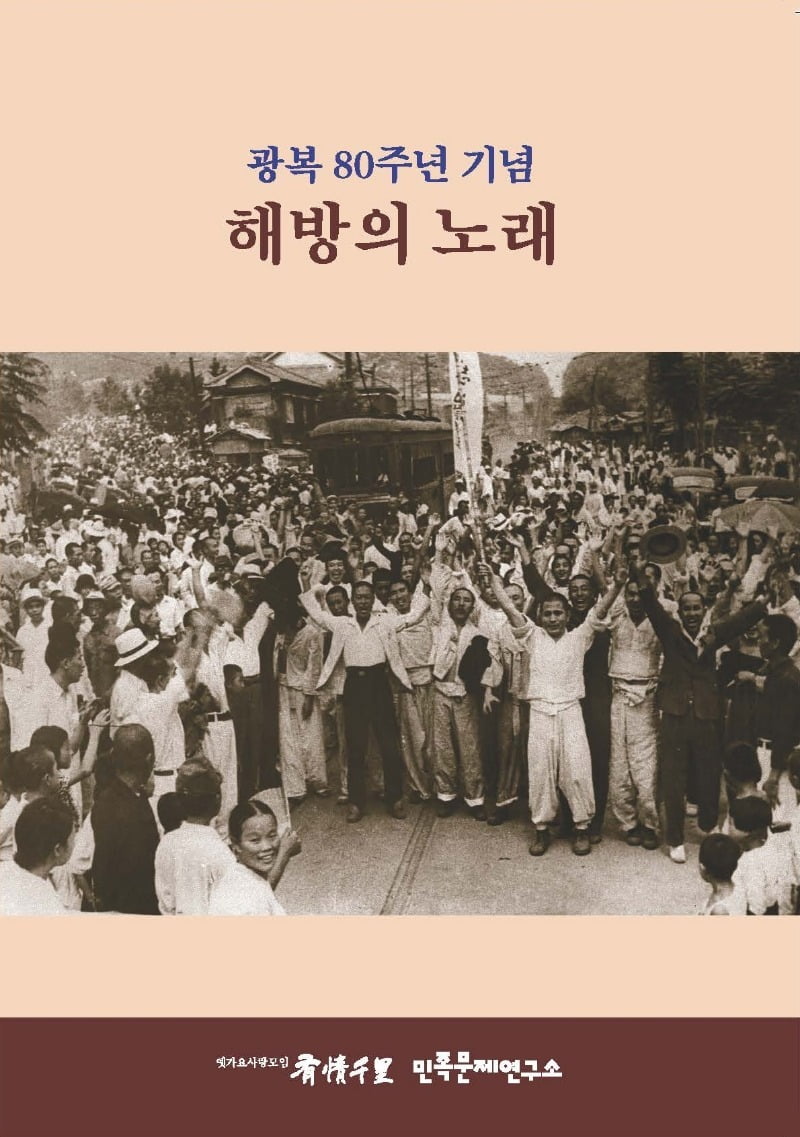

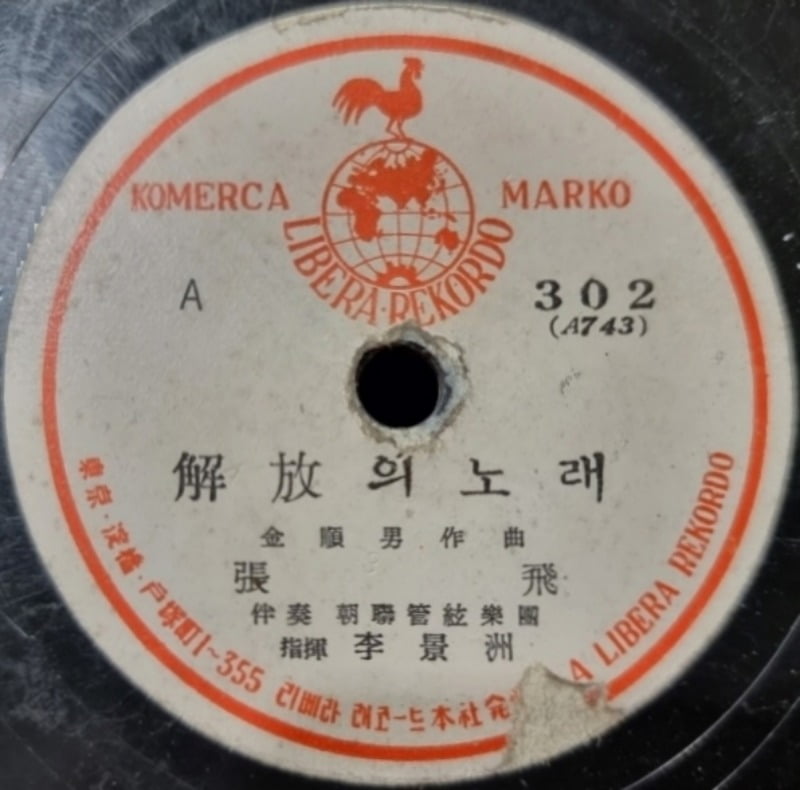

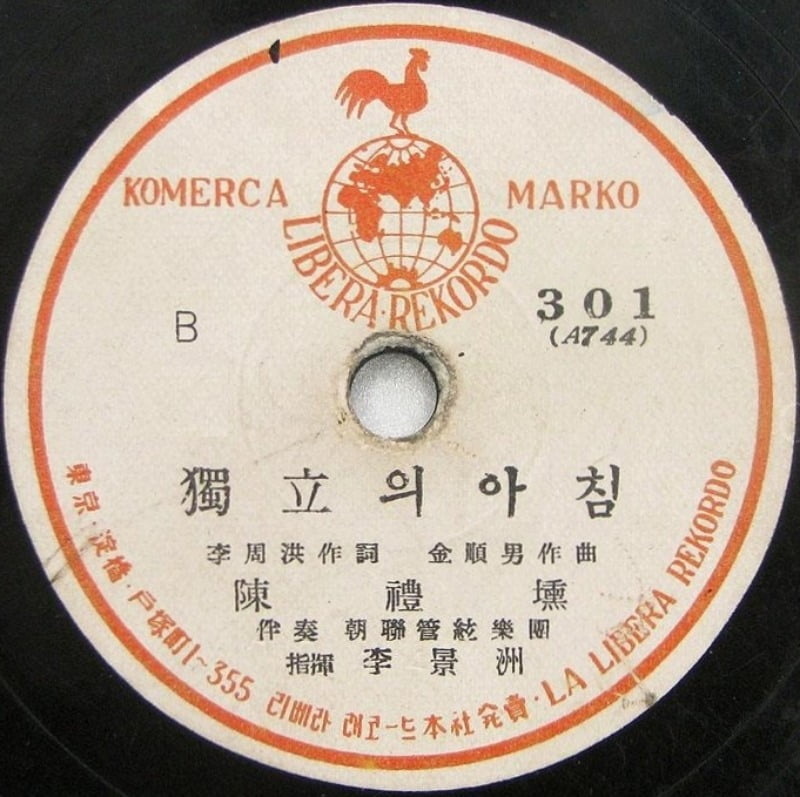

그러던 중 광복 80주년을 맞는 올해, 드디어 김순남의 해방가요를 실로 오랜만에 다시 들을 수 있게 되었다. 옛가요사랑모임 유정천리와 민족문제연구소가 함께 만든 음반 <해방의 노래>에 김순남 작품 여섯 곡이 수록된 것이다. 그가 남긴 전체 작품 수에 비하면 많이 부족하다 하겠으나, 수록의 의미는 절대 작지 않다. 우선 1946년 8월 일본에서 제작된 SP 음반 복각으로 <농민가>, <독립의 아침>, <해방의 노래>, <우리의 노래> 네 곡이 수록되었는데, 김순남의 작품이 당대에 녹음되어 남은 예는 이 네 곡과 월북 이후 북한에서 제작된 ‘조쏘(朝蘇) 친선과 쏘비에트 문화 순간(旬間)’(1949년 10월) 기록 영상에 일부가 수록된 <피아노 협주곡>밖에 없다. 복각 네 곡 중 <농민가>를 제외한 세 곡은 1946년 5월 발표회 때 연주된 곡이기도 하다.

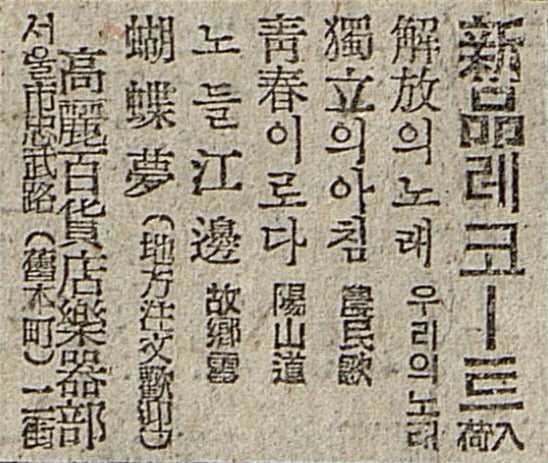

1946년 8월, 국내에서는 아직 음반 제작이 가능하지 않았던 그때 김순남의 해방가요 음반을 만들어 발매한 곳은 일본 도쿄에 있는 리베라(Libera)레코드였다. 재일본조선인연맹, 즉 조련(朝聯)과 관련 있는 재일한국인 음반 회사로 추정되는 리베라레코드의 음반은 해방 이후 가장 먼저 발매된 한국어 음반이었다. 첫 발매 음반 다섯 장 가운데 두 장에 김순남의 노래 네 곡이 수록되었던 것은, 그의 해방가요가 역사적 의미는 물론 대중적 인기 면에서도 중요한 작품이었음을 알려 주는 근거라 할 수 있다. 리베라레코드의 음반은 1946년 연말쯤 국내에 전해져 우선 방송을 통해 소개되었고, 1947년 2월부터는 일반 판매도 이루어졌다.

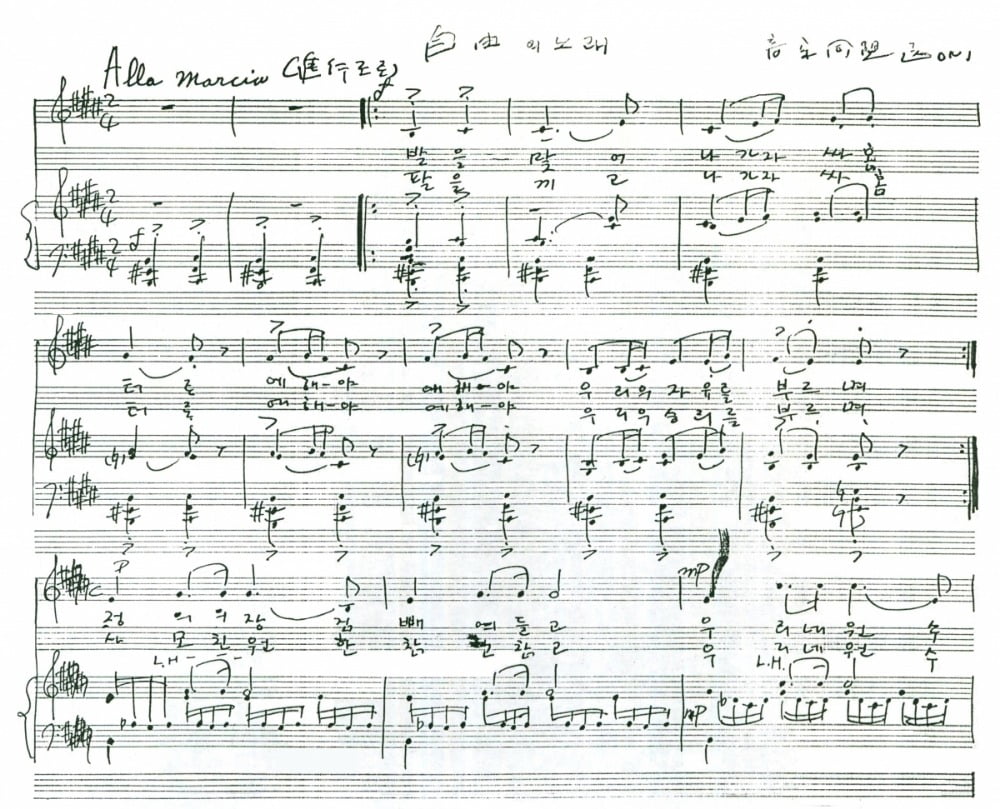

SP 음반 복각으로 수록된 네 곡 외에 <자유의 노래>와 <농민의 노래> 두 곡은 악보 재연 방식으로 수록되었다. 두 곡 역시 1946년 5월 발표회에서 연주된 바 있으며, 간단한 노래 선율 악보만 남아 있는 여타 작품들과 달리 반주까지 자료가 남아 있어 재연 대상으로 선정되었다. 두 곡의 악보는 김순남 연구자로 유명한 노동은 선생이 생전에 수집한 자료에서 발췌한 것이며, <해방의 노래> 음반에 수록된 재연 열일곱 곡 중 가장 늦게 추가되었다. 악보 제작 프로그램에서 뽑아낸 투박한 소리이긴 하지만, 김순남의 음악을 눈이 아닌 귀로 직접 감상할 수 있다는 점에서 복각 못지않게 중요한 성과라 할 수 있다.

음반 <해방의 노래>는 김순남의 작품 여섯 곡을 비롯해 1945년부터 1949년까지 음반으로 발매되었거나 악보가 작성 또는 간행된 해방공간의 노래를 복각 스무 곡, 재연 열일곱 곡으로 수록했다. 80년이 거의 다 된 낡은 음반에서 끄집어낸 소리에는 잡음이 가득하고, 비용 문제로 가사까지는 입히지 못한 재연에도 아쉬움이 있지만, 당대 노래로 되살려낸 광복 80년의 의미는 충분히 깊다.

1946년 5월 발표회에서 연주되기는 했으나 이번 <해방의 노래> 음반에는 수록되지 못한 김순남의 해방가요 <독립군의 노래>, <학병의 죽음> 같은 곡도 언젠가는 제대로 들을 수 있게 되기를 기대한다. 광복 80년에 분단이 여전한 미해결 과제로 남아 있는 것처럼, 해방가요의 전모를 밝히는 작업에도 과제는 많고 갈 길은 멀다.

이준희 대중문화 평론가

15 hours ago

2

15 hours ago

2

![[오늘의 운세] 2025년 8월 14일 별자리 운세](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/08/PS25081400138.jpg)

![[오늘의 운세] 2025년 8월 14일 띠별 운세](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/08/PS25081400135.jpg)

![[포토] 수도권 '극한호우'…물에 잠긴 인천](https://img.hankyung.com/photo/202508/AA.41391725.1.jpg)

!['나는 반딧불'로 음원강자 등극…황가람 "제 노래 위로되길" [ATA 릴레이 인터뷰]](https://img.hankyung.com/photo/202508/01.41386538.1.png)

!["韓 떠나는 K애니 인재들… 정부·기업 과감한 지원 나서야"[만났습니다]②](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/07/PS25071800014.jpg)

![[컨콜 종합] 넷마블, 2Q 영업익 1011억 ‘호실적’…하반기 신작 7종 출격](https://static.mk.co.kr/facebook_mknews.jpg)

English (US) ·

English (US) ·