미술시간에 처음 그린 것은 동그란 얼굴이었다. 해님처럼 둥글게 그렸다. 사실은 나를 그린 게 아니라 내가 닮고 싶은 얼굴을 그린 것이다. 또래보다 말라서 얼굴 살이 없는 게 콤플렉스였는데 그림 속에서나마 둥그런 얼굴로 묘사하고 싶었다. 영국 화가 겸 시인 윌리엄 블레이크가 못생긴 얼굴에 한이 맺혀 자기 얼굴을 아이돌같이 그린 일화와 닮았다.

그다음 그린 건 집이었다. 부드러운 뒷산을 배경으로 창문이 크게 나 있고 지붕이 높은 집. 듬직한 나무 두 그루까지 거느린 ‘그림 같은 집’이었다. 창문 안에는 식구들의 얼굴을 조그맣게 그려 넣었다. 연속극에 나오는 멋진 가정처럼 보였다. 이것도 비현실적인 그림이었다. 통통하게 살이 오른 아이의 얼굴과 풍요롭고 단란한 ‘스위트홈’은 나에게 없는 결핍의 대상이었다. 그렇게 되고 싶은 꿈의 대상이기도 했다.

저마다 '그림으로 그린 자서전'

많은 예술가의 그림 속에도 이런 내면의 비밀이 숨겨져 있다. 자화상(自畵像)은 스스로(自) 그린(畵) 자기의 초상(像). 영어 단어(self-portrait)의 어원도 ‘자기를 스스로 끄집어내거나 밝히는 그림’이다. 그 속에 화가의 심리 상태와 사회적 환경, 예술적 실험 등 내면과 시대정신이 그대로 투영돼 있다.

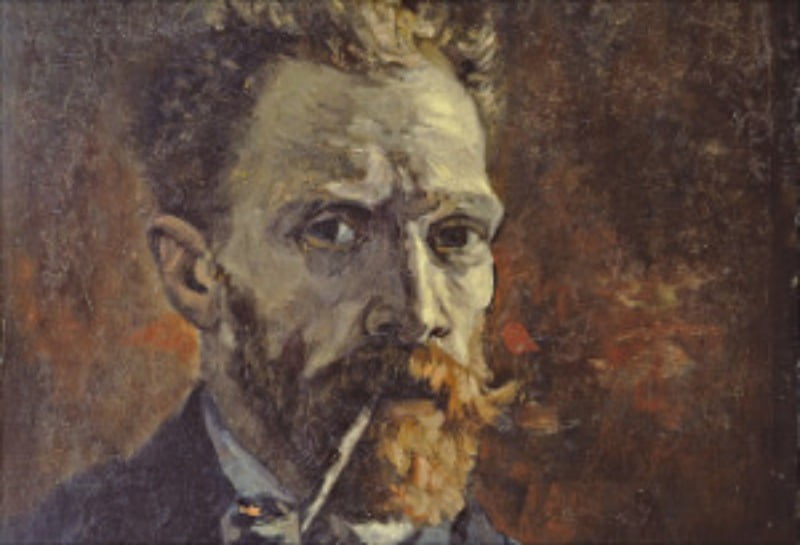

고흐(1853~1890)는 모델을 구할 돈이 없어서 거울에 비친 자기 모습을 많이 그렸다. 화가로 활동한 10여 년간 자화상을 36점이나 남겼다. 초기에는 어둡고 침울한 색채의 사실주의적 화풍을 보였고, 점차 인상주의적 색채와 다양한 기법을 실험하며 자신만의 개성을 발휘했다. 23세 때인 파리 시절 자화상은 네덜란드에서 프랑스로 옮겨온 초창기의 어려움을 그대로 보여준다. 윤곽이 채 드러나지 않을 정도로 짙은 어둠에 불안한 심리 상태가 여과 없이 반영돼 있다.

고흐는 당시 상황을 “이마와 입가의 주름, 뻣뻣한 나무 같고… 붉은 수염, 매우 거칠고 슬프다”고 여동생에게 털어놨다. 이후 동생 테오에게 보낸 편지에도 그의 심경이 잘 드러나 있다.

“자신을 알기 어렵지만 자신을 그리는 것도 쉽지 않다고들 한다. 나는 지금 다른 모델이 없어서 자화상 두 점을 그리고 있는데, 작은 인물화 작업보다 더 시간이 걸린다. 잠에서 깨어난 어느 날 나는 유령처럼 야위고 창백했다. (…) 하지만 나는 밝은 배경에 4분의 3 길이의 초상화를 하나 더 그리기 시작했다.”

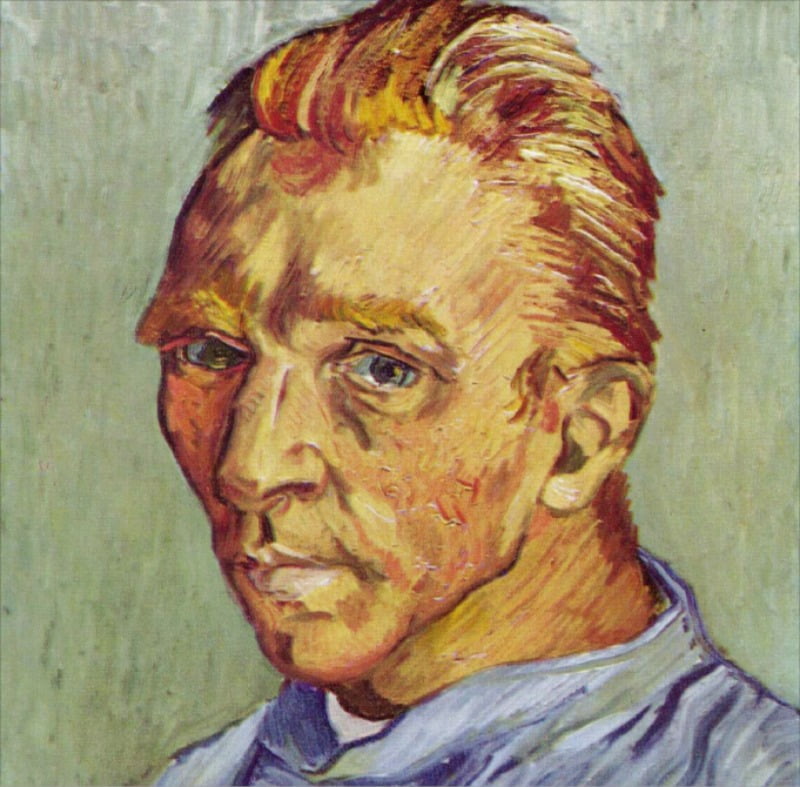

고흐의 마지막 자화상에는 수염이 없다. 37세로 안타까운 생을 마치기 1년 전, 요양원에서 그린 이 ‘수염 없는 자화상’은 미묘한 분위기를 자아낸다. 그동안의 마른 얼굴에 덥수룩한 수염 대신 깔끔하게 면도한 모습, 뭔가 달라진 인상, 한결 차분해진 모습이다. 배경도 소용돌이 문양 대신 수직 배열의 안정적인 구도다. 아직 불안한 표정이 남아 있지만, 상대적으로 정갈한 톤이다.

이 자화상에 수염이 없는 이유는 무엇일까. 우선은 귀 절단 후 치료 과정에서 면도를 했기 때문이다. 치료 직후 얼굴에 붕대를 감은 모습의 다른 자화상 두 점에도 수염이 없는 것을 보면 확실히 그렇다. 둘 다 모자로 머리를 가리고, 파이프를 물거나 거울 뒤쪽의 일본 그림을 배경으로 넣었다. 그런데 ‘수염 없는 자화상’에는 모자도, 붕대도, 파이프도 없고, 뒷면의 그림도 없다. 다른 배경을 과감하게 없애고 오로지 얼굴과 표정에 집중한 그림이다.

그러고 보니 표면적인 이유 말고 또 다른 이유가 있었던 걸까. 고흐는 이 특별한 자화상을 어머니에게 생일 선물로 드렸다. 서른여섯 살이 되도록 지독한 가난과 정신질환에 시달리며 사람 구실 못 하는 아들을 누구보다 안쓰러워하며 걱정하고 있을 어머니, 어릴 때부터 그의 숨은 재능을 발견하고 그림을 권해 준 어머니에게 그는 70세 생일 기념으로 이 그림을 선물했다. 그러니까 눈만 뜨면 자식 걱정으로 여념이 없을 어머니에게 아프지 않고 이렇게 깔끔한 모습으로 잘 지내고 있으니 걱정하지 말라는 마음을 담아서 그린 게 이 자화상이다.

결핍과 희망의 또 다른 표현

고흐보다 훨씬 많은 자화상을 그린 렘브란트(1606~1669)는 어땠을까. 고흐로부터 “마술사 중의 마술사”라고 불린 렘브란트는 100점이 넘는 자화상을 남겼다. 그도 고흐처럼 그림 속에 수많은 내면 풍경을 담아냈다. 그는 거울에 비친 자신의 얼굴을 그리는 것이 아니라 자신을 보는 시선을 중심으로 우울함과 즐거움, 영혼의 고요와 격정을 표현하는 데 중점을 뒀다. 젊은 시절 자화상에는 위풍당당한 자세를 담고, 중년 이후에는 경제적 몰락과 가족 잃은 슬픔을 특유의 명암 기법으로 묘사했다.

삶의 벼랑 끝에 몰린 55세 때에는 이마에 깊게 팬 주름의 노년 모습을 ‘사도 바울로 분장한 자화상’에 담았다. 단호하게 다문 입술, 깊고 그윽한 눈빛으로 오로지 자신의 내면을 응시하는 이 그림은 고뇌 속의 성자 바울을 닮았다. 더 이상 잃을 것 없는 이의 달관과 쓸쓸함이 동시에 묻어난다. 가히 ‘그림으로 쓴 자서전’이라 할 만하다.

책상 위에 펼쳐둔 그림책들을 다시 한 장씩 들춰본다. 고흐의 ‘수염 없는 자화상’은 볼 때마다 애잔하다. 대학 시절 급성 결핵으로 마산 바닷가 요양원에 입원했을 때 자주 꺼내 보았던 이 가슴 찡한 자화상. 그때 나는 어머니 생일에 그림 그려 보낼 생각은 못 하고 양면지에 편지를 썼다. 몸에 좋은 거라며 달걀노른자만 모아서 기름을 가득 짜 보낸 어머니에게 애틋하고 사랑스러운 말 대신 퉁명스레 “뭘 이런 걸 다”라고 썼던가. 어릴 때 도화지에 그린 둥그런 얼굴과 단란한 집같이 결핍과 희망을 뒤섞은 그 말, 정작 속 깊은 말은 제대로 표현하지 못하고 왜 그리도 바보 투정같이 얼버무리고만 말았는지…

3 weeks ago

16

3 weeks ago

16

![[이 아침의 작가] 19세기 서구 열강의 탐욕을 고발하다](https://static.hankyung.com/img/logo/logo-news-sns.png?v=20201130)

![[속보] 특검 “윤, 계엄논의 작년 3월부터 시작…원내대표도 인지 가능성”](https://pimg.mk.co.kr/news/cms/202509/03/news-p.v1.20250903.0f7ed213f6e645018311c6ea68869499_R.jpeg)

![생성형AI 끼고 상담하는 설계사…보험도 인공지능 혁신 진행 중[금융가 톺아보기]](https://pimg.mk.co.kr/news/cms/202509/04/news-p.v1.20250904.4e6ff2e473814eba97c10d2b6c1ee0e0_R.jpg)

English (US) ·

English (US) ·