“나는 아는 것만 말할 뿐이다. 여자를 이야기하는 것은 내가 여자이기 때문이지, ‘여성’을 위해서가 아니다. 내가 하는 말은 언제나 나 자신에 관한 것이다. 나에게 예술은 카타르시스와 같으며, 이는 두려움을 넘어서기 위한 작업이다.” -루이스 부르주아

올가을 대한민국 예술 주간에 눈에 띄는 작가를 고르라면 단연 루이스 부르주아다. 지난 한 세기를 관통하며 현대미술에서 ‘가장 영향력 있는 작가’로 꼽히는 그를 용인 호암미술관과 서울 국제갤러리에서 동시에 만날 수 있다. 70년에 걸쳐 구축해온 작품 세계와 그 이면에 숨어 있던 맥락을 한눈에 조망할 기회다.

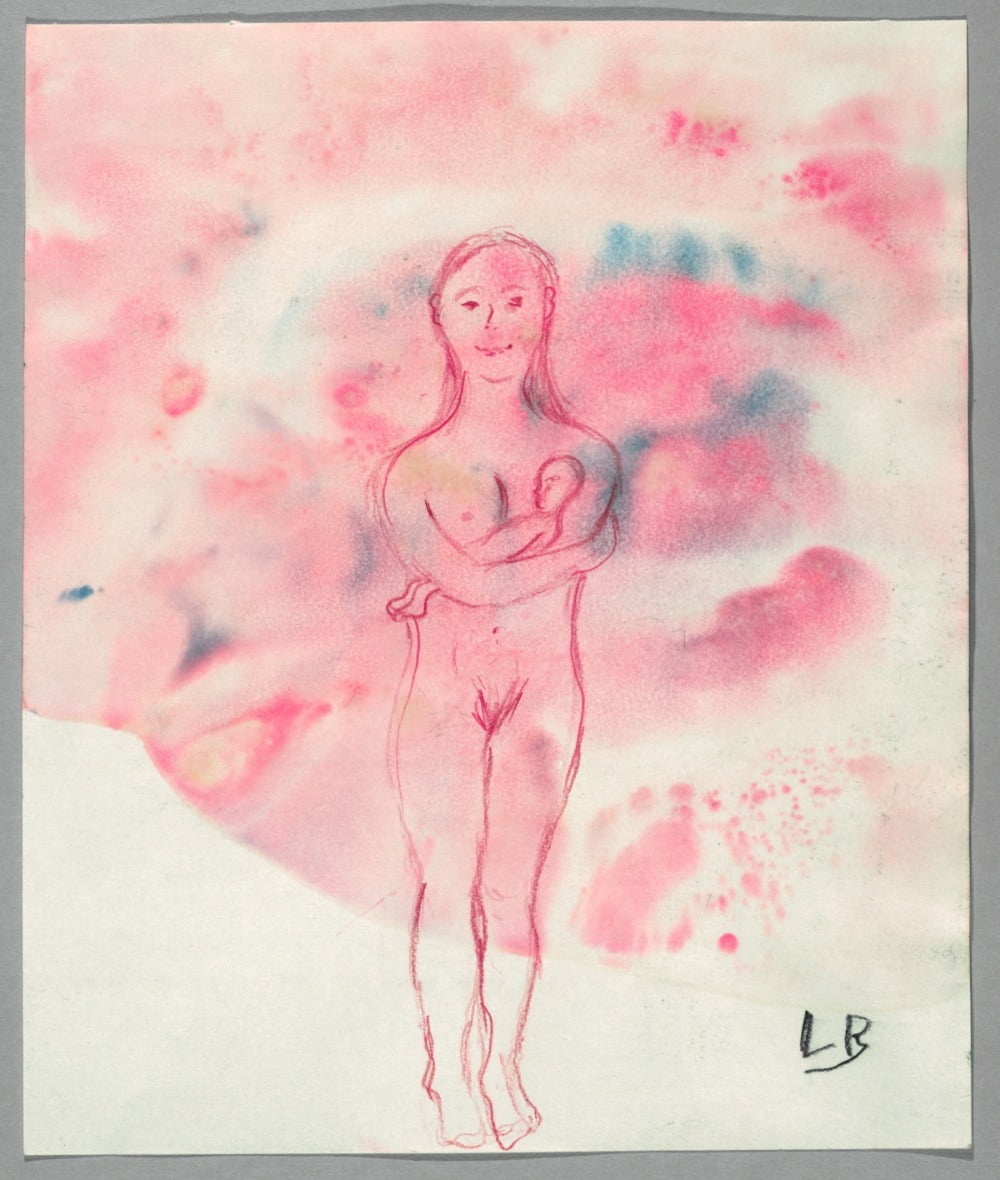

호암미술관에서 선보이는 <루이스 부르주아: 덧없고 영원한Louise Bourgeois: The Evanescent and the Eternal>는 작가의 전 생애에 걸친 작품 109점을 망라한다. 의식과 무의식을 넘나드는 교차 구성으로 그의 예술 세계를 상징하는 것들에 집중한다. 국제갤러리는 말년의 부르주아가 남긴 작품의 세계로 우리를 이끈다. ‘Rocking to Infinity’라는 전시 제목으로 생애 후반 20여 년에 걸쳐 작업한 조각과 드로잉 등을 엄선했다. 국제갤러리 K3, 한옥 전시장에서 만날 수 있다. 전시 제목은 작가의 글에서 따왔다. 고통과 트라우마를 넘어 마침내 평온에 다다른 부르주아처럼, 아이를 품에 안아 달래는 어머니의 이미지 속 정서적 평온 상태를 환기한다.

트라우마가 만든 ‘거미 여인’

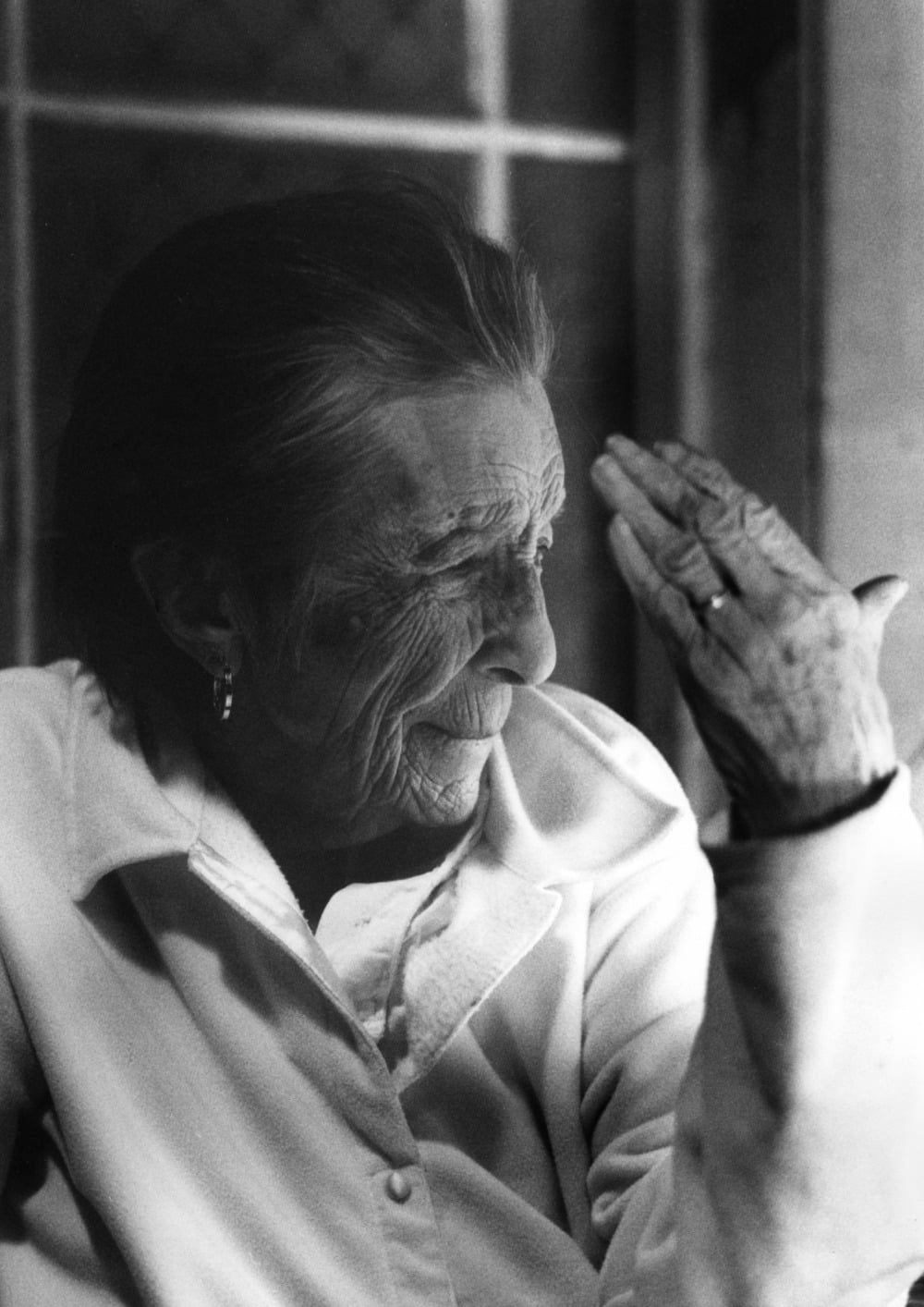

루이스 부르주아는 1911년 프랑스 파리에서 태어나 99세가 되던 2010년 미국 뉴욕에서 작고했다. 70년에 걸쳐 설치, 조각, 드로잉, 회화 등 다양한 매체를 활용해 독보적 형식을 구축했다. 그의 작품 안엔 남성과 여성, 수동과 능동, 구상과 추상, 의식과 무의식 등의 양극성이 공존하는 경우가 많다. 대중은 ‘마망 Maman’이란 이름의 거대한 거미 조각 하나로 그를 기억하지만, 루이스 부르주아의 삶은 복잡하고 끝이 없어 보이는 거미줄을 닮았다. 어린 시절의 복잡하고 충격적인 사건들을 어떻게 예술로 승화하고 극복하며 생존해왔는지 살펴보자.

“난 지옥에 다녀왔다. 말하자면, 그건 정말 멋졌다(I have been to hell and back. And Let me tell you. It was wonderful).”

손수건에 85세의 루이스 부르주아가 자수로 새겨넣은 말이다. 1996년에 제작한 이 작품 제목은 ‘Untitled’이지만, 부제를 작가가 직접 달았다. 그녀의 삶과 작품 세계를 관통하는 한 문장임에 틀림없다.

부르주아의 엄마는 평생 바늘과 실을 손에서 놓지 않았다. 태피스트리(벽걸이용 대형 직물)의 수선과 판매를 가업으로 하던 집안의 둘째 딸은 여덟 살 때부터 매일 엄마를 도왔다. 그는 사춘기 시절 아버지가 자신의 가정교사와 한 침실에서 나오는 광경을 목격한 뒤 아버지를 증오하고, 어머니를 연민하게 됐다. 아버지는 자신의 외도를 당당하게 여겼고, 어머니는 이를 10년 넘게 묵묵히 받아들였다. 만성질환을 앓던 엄마는 부르주아가 스무 살 되던 해 세상을 떠났다. 아버지에 대한 원망, 어머니를 간병하며 느낀 고립감과 불안은 그의 10대를 장악한 감정이었다.

19세 때 소르본 대학에서 수학을 전공하던 그는 어머니를 잃고 계속되는 슬픈 감정을 예술로 달랬다. 미술 수업을 듣기 시작한 뒤 에콜 데 보자르, 에콜 뒤 루브르, 아카데미 드 라 그랑 쇼미에르 등을 찾았다. 1938년 미국 미술사학자 로버트 골드워터와 결혼한 후 뉴욕으로 이주해 1940년대 중반부터 전시회를 열기 시작했다. 1957년 미국 시민권을 얻고, 1982년 뉴욕 현대미술관에서 여성 조각가로는 최초로 대규모 개인전을 열었다. 유럽에 그의 이름을 알린 건 1989년 독일 프랑크푸르트 쿤스트베라인에서 개최한 첫 개인전에서다. 1993년 베네치아 비엔날레 미국 대표로 참가한 후 주요 개인전을 선보였지만, 그는 세상을 떠난 후 오히려 더 큰 명성을 얻었다. 평생을 뉴욕 작업실에 틀어박혀 은둔형 작가로 작업하다 70세가 넘어 비로소 시대의 아이콘으로 떠오르기 시작했다.

실 뽑는 거미… 그리고 아버지의 파괴

부르주아의 상징은 거미다. 거미는 엄마이자, 자신이자, 세상의 모든 여성이다. 그의 엄마는 거미처럼 끊임없이 실을 뽑아내며 가족을 지키고 자신을 희생했다. 마치 엄마처럼 그도 실로 천 조각들을 직조하고, 천으로 짜깁기한 텍스타일 작품을 수없이 낳았다. 부르주아에게 거미는 가족의 태피스트리 작업장을 감독하는 직공이자 부르주아가 스스로 “가장 친한 친구”라고 표현한, 어머니의 상징물이었다. 상처를 치료하는 수리공이면서 위협적인 포식자인 거미로 모성의 복잡성을 전달하며 끊임없이 변주했다.

부르주아는 조각과 설치로 더 유명하지만, 부르주아가 뉴욕으로 이주한 첫 10년간 수많은 그림을 그렸다. 자화상, 집, 프랑스에 남겨진 가족에 관한 생각들, 자연과 건축의 도상학, 여성의 정체성에 대한 이야기 등이 다채롭다. 최근 몇 년간 뉴욕 메트로폴리탄 미술관(2022), 빈 벨베데레 미술관(2023~2024), 도쿄 모리미술관 등의 전시회에서 집중적으로 재평가된 작품들이다.

어린 시절 부르주아 주변의 모든 여성은 바늘을 들고 살았다. 훼손된 것을 복원하는 바늘은 그에게 용서의 상징이기도 했다. 자신의 조각이 몸이고, 몸이 곧 조각이라고 말해온 그는 신체 파편의 이미지를 통해 정신적 불안정을 드러냈다. 1960~1970년대에 그는 치유되지 않은 상처를 다시 꿰매고 자르고 수리하는 과정을 반복했다. 목발을 짚고 의족을 찬 남자, 붕대를 감고 키스하는 연인, 가슴에서 실을 뽑아내는 헝겊 인형, 어린 시절 살던 집에 걸린 잠옷, 속옷이 매달려 있는 동물의 뼈 등은 아버지에 대한 복수심과 화해의 과정, 어머니가 된 이후 부르주아 등 그녀의 모든 일생을 담은 것이다. 그의 손끝에서 촘촘하게 바느질된 헝겊들은 색색의 탑을 쌓기도 하고, 기하학적 패턴을 만들어내기도 했다. 물결치는 추상부터 노골적인 신체 부위 조각에 이르기까지 그가 탐구하던 형태와 재료의 모든 것을 종합한 정점이다. 나무를 사용하던 초기 조각과 달리 석고, 라텍스 등 점점 부드러운 재료를 성형하며 추상으로 옮겨갔다.

부르주아는 재능 넘치는 작가이기도 했다. 작가는 한때 심각한 우울증을 겪었으며 33년간 정신분석을 받았다. 특히 1952년부터 1967년까지 꿈 기록, 작업 과정 노트, 흩어진 텍스트를 포함한 방대한 기록을 집중적으로 남겼다. 불안, 분노, 질투, 살인적 적대감, 죄책감, 연민 등 복잡한 감정과 심리 상태가 잘 드러난다. 이 기록들은 그의 내면세계와 작품 형상 사이의 연결 고리를 드러내지만, 직접적인 설명은 아니다. 그 대신 시각 작업과 나란히 존재하는 또 다른 작업으로서 예술뿐 아니라 페미니즘과 정신분석학에도 크게 기여했다. ‘지옥으로의 기나긴 여행’을 통해 해방의 순간을 맞이한 그는 이렇게 말했다.

“우리는 매일 과거를 잊어버리거나 받아들여야 한다. 만약 당신이 힘든 과거와 타협할 수 없다면, 그때부터 예술가가 되는 것이다. 난 성공이 뭔지 모르겠지만, 내가 성공한 것이 하나 있다면, 사람들의 관심 때문이 아니라 진정한 나의 이야기를 할 수 있게 됐다는 것이다.”

호암미술관

<루이스 부르주아: 덧없고 영원한(Louise Bourgeois: The Evanescent and the Eternal)>

2025년 8월 30일~2026년 1월 4일

1940년대 초기 회화와 ‘인물Personages’ 연작, 1990년대 시작된 대형 ‘밀실Cells’ 연작, 말년의 패브릭 작업, 시적 드로잉부터 실내를 가득 채우는 대형 설치 작품까지 70여 년에 달하는 작가의 작업 여정을 따라간다. 국내 최초로 공개하는 작품을 비롯해 삼성문화재단의 소장품 13점, 해외 주요 기관의 소장품 등도 포함됐다. 전시 제목은 부르주아가 쓴 글에서 차용했다. 일평생 탐구해온 기억, 트라우마, 신체, 시간과 관련한 내면을 압축한다. ‘사라지는 것과 영원한 것’이라는 시간의 양극 개념으로 남성과 여성, 과거와 현재, 무의식과 현실 사이의 경계에서 끊임없이 흔들리는 정체성과 감정을 포착한다. 부르주아의 일기와 생애 전반에 걸친 글쓰기와 정신분석 기록을 병치해 보여준다는 점에서 특별하다. 국내에서 열리는 개인전 중 최대 규모다.

이번 전시는 루이스 부르주아의 아시아 순회 전시 일환으로 뉴욕 이스턴 재단 The Easton Foundation과 협력으로 기획했다. 호주 시드니 뉴사우스웨일스 아트 갤러리에서 시작해 일본 도쿄 모리미술관, 대만 타이베이의 푸본미술관을 거쳤고, 이번 전시가 아시아 투어의 마지막 여정이다.

국제갤러리 K3, 한옥

<루이스 부르주아: Rocking to Infinity>

2025년 9월 2일~2025년 10월 26일

국제갤러리 K3와 한옥에서는 생애 후반 20여 년에 걸쳐 작업한 작품들이 몰입감 있게 펼쳐진다.

K3에서는 직물 작업과 드로잉이 전시장 네 벽을 둘러싸며 강한 몰입감을 선사한다. 붉은 구아슈를 사용해 두 손이 가까워지고 멀어지는 장면을 다양하게 변주한 연작 ‘10 AM is When You Come To Me’(2006)는 오랜 시간 부르주아의 어시스턴트로 일한 제리 고로보이Jerry Gorovoy와의 관계를 악보처럼 시각화한 작품이다.

직물 연작인 ‘Hours of the Day’(2006)는 매 시각의 시계 화면과 작가의 글에서 발췌한 텍스트를 병치해 시간과 기억, 그리고 감정에 대한 고찰을 담아낸다. 생애 후반부에 집중적으로 탐구했던 모티프를 전면화한 구아슈와 수채 작품들이 전시된다. 전시장 중앙에 놓인 주요 조각 작품 3점도 놓치지 말 것. 정서적 유대감, 남성과 여성의 강렬한 결합의 순간 등을 표현했다.

한옥 공간에서는 1994년에 제작한 이후 지금까지 단 한 차례만 공개한 커피 필터 드로잉을 소개한다. 커피 필터 위에 그린 이 드로잉은 부르주아의 작업에서 드물게 나타나는 원형 구도를 취하고 있다. 작가가 무의식적으로 시계를 연상했을 가능성을 암시한다. 추상적 형상과 유기적 형태 사이를 유영하는 작품이다. 커피 필터라는 일상용품을 캔버스 삼아 마치 일기장과 같은 사적이고 실험적인 분위기를 자아낸다.

김보라 기자

3 weeks ago

15

3 weeks ago

15

![[이 아침의 작가] 19세기 서구 열강의 탐욕을 고발하다](https://static.hankyung.com/img/logo/logo-news-sns.png?v=20201130)

![[속보] 특검 “윤, 계엄논의 작년 3월부터 시작…원내대표도 인지 가능성”](https://pimg.mk.co.kr/news/cms/202509/03/news-p.v1.20250903.0f7ed213f6e645018311c6ea68869499_R.jpeg)

![생성형AI 끼고 상담하는 설계사…보험도 인공지능 혁신 진행 중[금융가 톺아보기]](https://pimg.mk.co.kr/news/cms/202509/04/news-p.v1.20250904.4e6ff2e473814eba97c10d2b6c1ee0e0_R.jpg)

English (US) ·

English (US) ·