한국이 ‘개발·운영-제조-금융’으로 이어지는 해상풍력발전의 모든 과정을 외국 기업과 해외 자본에 내준 것으로 나타났다. 태양광 시장을 성급하게 개방했다가 전 국토를 중국산 패널에 잠식당한 일본의 전철을 한국은 바다에서 밟고 있다는 우려가 나온다.

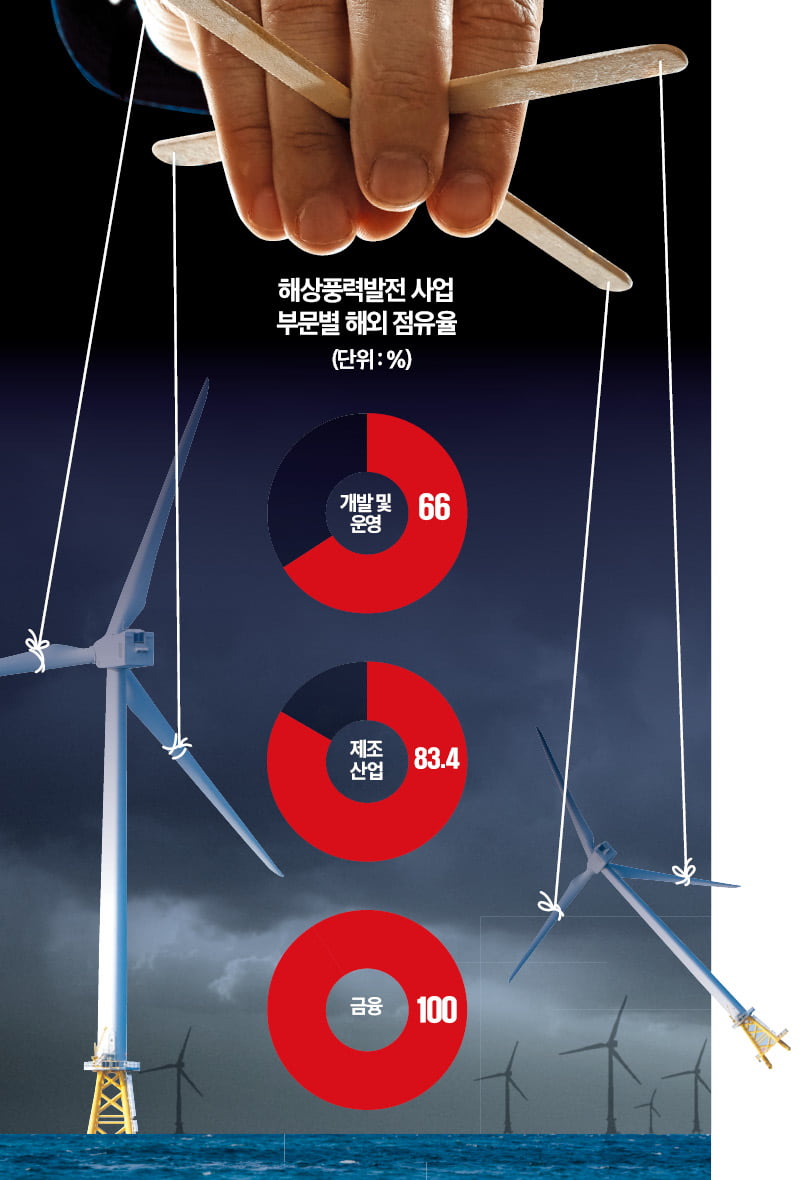

23일 산업통상자원부와 한국풍력산업협회에 따르면 지난 8월 말까지 사업 허가를 받아 해상풍력발전을 개발·운영하는 88개사 중 외국 업체는 48곳으로 55%에 달했다. 설비용량 기준으로는 총 29.1GW 중 66%인 19.4GW가 이들 외국 업체 소유다.

개발·운영 분야는 노르웨이 국영 에너지 기업 에퀴노르, 덴마크 풍력발전 기업 오스테드 등 북유럽 업체가 주도하고 있다. 국내 민간 기업 참여자는 SK에코플랜트, SK이노베이션 E&S, 한화 등 서너 곳에 불과했다. 풍력발전 제조 부문의 핵심인 발전터빈 시장에서는 작년 말 민간 발전사 기준 83.4%가 외국 제품이었다. 해상풍력 프로젝트파이낸싱(PF) 시장은 외국계가 100% 장악하고 있다. 산업은행과 시중은행은 2030년까지 총 9조원 펀드를 조성해 이 중 90%를 해상풍력에 투입한다는 계획이다.

이 계획이 현실화해도 국내 금융회사 점유율은 2030년 해상풍력 PF 시장(90조원)의 10% 수준에 머물 것으로 전망된다.

해상풍력 6년내 100조 규모 성장…중국산 쓰면 30% 아낄수 있으나

"中에 산업 통째로 넘어간다" 우려…철강·조선 등 연관산업도 직격탄

국내 해상풍력발전 시장을 급성장시키기 위해 20~30% 싼 중국 자본을 활용할 것인가, 다소 비싸더라도 우리 기술과 산업을 활용할 것인가.

국내 해상풍력발전 시장에 밀려 들어오는 중국 자본은 우리나라에 이 같은 양자택일을 강요하고 있다. 정부는 0.125GW 규모인 해상풍력 시장을 2030년 100조원(14.3GW), 2036년 188조원(26.7GW)대로 키울 계획이다.

○해상풍력산업에 철강·조선도 영향

중국 자본을 활용하자는 사업자들은 막대한 자금이 필요한 만큼 값싼 중국산을 적극 채용해 경제성을 높여야 한다고 주장한다. 미국과 일본, 유럽연합(EU)의 집중적인 견제를 받는 중국은 한국만큼은 놓칠 수 없는 시장이라고 판단하고 국내 사업자들에 파격적인 제안을 하고 있다. 국내 민간 발전사 관계자는 “터빈을 2개 구입하면 1개를 끼워주는 ‘2+1’을 제안하거나 해저케이블 가격을 한국산의 70%에 맞춰주겠다는 곳도 있다”고 말했다.

정부와 대부분의 사업자는 중국 의존도를 높이는 것이 소탐대실로 이어질 수 있다는 데 동의한다. 자칫 국내 해상풍력 관련 산업 전체를 통째로 중국에 넘겨줄 수 있어서다. 중국은 한 번 해상풍력 사업을 따내면 ‘개발·운영-제조-금융’의 전 주기를 자국 산업과 자본으로만 구성하기 때문이다. 산업통상자원부 관계자는 “해상풍력 사업비에서 발전 터빈과 전선이 차지하는 비중만 각각 35%와 15%”라며 “우리 스스로 35조원과 15조원 규모의 발전 터빈과 전선 산업을 키울 기회를 줘버리는 셈”이라고 말했다.

풍력발전기를 생산하는 데는 철강, 해상풍력 건설사업에는 해상풍력설치선박(WTIV)이 필요하다. 철강은 중국의 저가 공세로 경쟁력이 약화됐다. WTIV는 한국 조선업계가 세계 1위를 지키는 분야다. 해상풍력 시장을 중국에 내주면 철강 조선 같은 연관 산업까지 연쇄적으로 타격을 받을 것이라고산업계가 우려하는 이유다.

○90조원 금융시장은 외국계 독무대

문제는 우리 시장을 지킬 수단이 마땅찮다는 점이다. 발전타워와 전선 같은 비핵심 제조산업을 제외하면 해상풍력 산업의 주도권이 이미 해외에 넘어갔기 때문이다. 올 8월 말 기준 88개 해상풍력 개발·운영권의 66%(발전용량 기준)를 해외 자본이 갖고 있다. 국내 발전 공기업 몫은 9개로 10%에 불과하다.

에너지 공기업들도 세계에서 가장 빨리 성장하는 산업인 해상풍력의 비중을 늘리려 하고 있다. 하지만 부채비율을 엄격하게 관리하는 공공기관운영법에 발목이 잡혀 있다. 허종식 더불어민주당 의원은 “공기업이 프로젝트파이낸싱(PF)을 통한 금융 조달을 할 때 부채비율이 늘어나는 부담을 어떻게 해소할지가 관건”이라고 말했다.

풍력발전기의 핵심 설비인 발전 터빈 분야에서 국내 양대 제조사인 두산에너빌리티와 유니슨의 점유율은 28%에 불과하다. 세계 풍력발전 터빈 시장의 추세가 15㎿급으로 대형화하면서 국산 터빈은 더 설 자리를 잃어가고 있다. 두산에너빌리티와 유니슨의 기술력이 4㎿급에 머물러 있기 때문이다. 지난해 새로 채택된 발전기 터빈만 놓고 보면 국내 제조사 점유율은 17%로 더 줄어든다.

가장 심각한 분야는 외국계가 독점하는 금융 부문이다. 발전사업자들은 자기자본 10%와 PF 대출 90%로 해상풍력 사업의 자금을 조달한다. 2030년까지 우리나라에서 90조원 규모 해상풍력 금융시장이 열릴 것으로 예상되지만 국내 연기금은 경험 부족과 리스크를 이유로 투자를 하지 않고 있다.

올해 4월 산업은행과 시중은행이 2030년까지 9조원 규모의 신재생에너지펀드를 결성해 90% 이상을 해상풍력에 투자하기로 했지만 전체 시장의 10%에도 미치지 못할 전망이다.

에너지업계 관계자는 “사업비가 8조~10조원인 가덕도신공항과 달빛고속도로 건설에는 혈세 낭비 논란이 뜨거운데 100조원짜리 시장이 해외로 넘어가는 것에는 아무도 관심이 없다”고 말했다.

정영효/황정환/이슬기 기자 hugh@hankyung.com

2 weeks ago

4

2 weeks ago

4

![1월 둘째 주, 마켓PRO 핫종목·주요 이슈 5분 완벽정리 [위클리 리뷰]](https://img.hankyung.com/photo/202501/99.34900612.1.jpg)

!["이러다, 다 죽어!"…'오징어게임2' 망하면 큰일 난다는데 [김소연의 엔터비즈]](https://img.hankyung.com/photo/202412/01.39034730.1.jpg)

!["근처 갈 만한 커피숍 알려줘"…'이 번호' 누르자 챗GPT가 받았다 [송영찬의 실밸포커스]](https://img.hankyung.com/photo/202412/01.38983952.1.jpg)

![[특파원 칼럼/김철중]고비 때마다 한중 관계에 재 뿌린 윤 대통령](https://dimg.donga.com/wps/NEWS/IMAGE/2024/12/15/130648522.1.jpg)

English (US) ·

English (US) ·