쏟아지는 뉴스는 잠시 접어두고, 대신 역사를 들여다보며 마음을 가라앉힐까 합니다. 관세가 어떻게 세계 경제를 망칠 수 있는지를 보여주는 약 100년 전 사례, 미국의 ‘스무트-홀리 관세법’이죠. 지금 상황과 겹치는 부분이 너무 많아서 좀 소름 돋을 수 있음에 주의하세요. 역사가 알려주는 관세전쟁의 결말을 들여다보겠습니다. (큰 줄기는 미국 다트머스대 더글러스 어윈 교수의 책 ‘보호무역주의의 확산: 스무트-홀리법과 대공황’을 참조했습니다.)

https://www.donga.com/news/Newsletter

호황, 대선, 그리고 관세

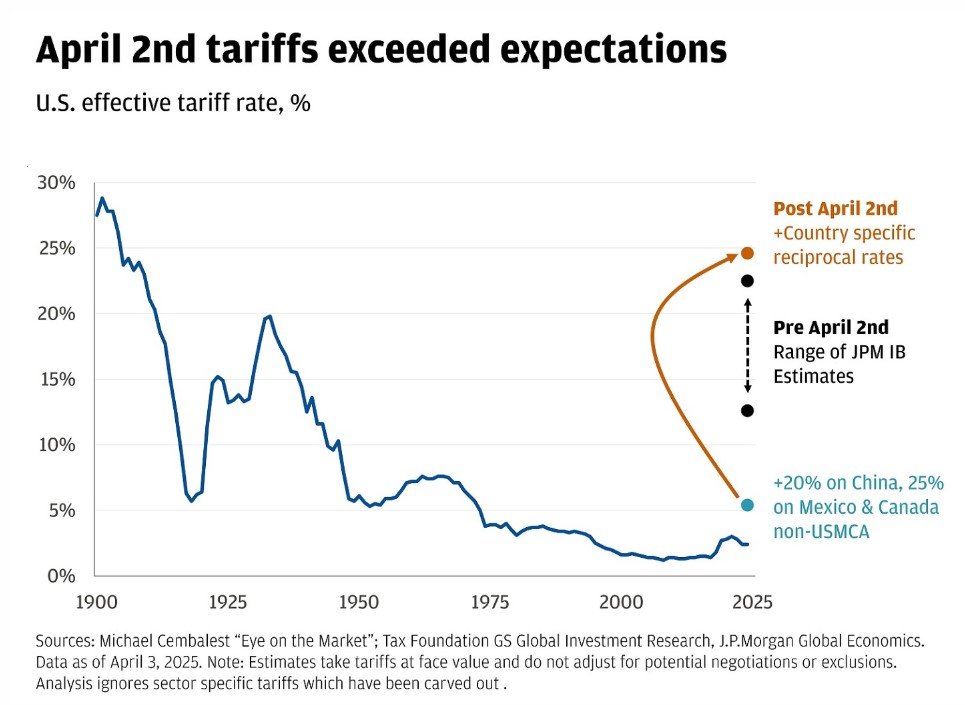

“그건 믿을 수 없을 정도의 경제적 어리석음이었다(incredible economic folly).”하버드대 경제학 교수 섬너 슬리히터는 미국 관세정책을 이렇게 한탄했습니다. 지금이 아니라 무려 93년 전에요. 트럼프 대통령의 상호관세 발표 전까지 미국 역사상 가장 파괴적인 무역정책으로 꼽혔던 ‘스무트-홀리 관세법’을 두고 한 말인데요.미국 수입품의 약 3분의 1에 대한 평균 관세율을 59.1%까지, 무지막지하게 끌어올렸던 이 법(나머지는 면세. 전체 수입품 평균 관세는 20%로 높아짐). 어떻게 탄생했을까요. 그 시작은 1928년 대통령 선거였습니다. 광란의 1920년대(Roaring Twenties), 미국 경제는 대호황이었고요. 주식시장은 영원히 상승할 것만 같았습니다. 대공황 따윈 누구도 예상하지 못했던 호시절이었죠.

당시 세계 최강으로 올라선 미국 경제에도 그림자는 있었으니. 바로 농촌이었습니다. 자동차·재봉틀 같은 제조업이 성장할수록 농부들은 암울했습니다. 뒤처지고 잊혀진다는 느낌이었죠. 부유한 사업가 출신인 공화당 대선 후보 허버트 후버는 이들을 관세로 공략했습니다. “수입 농산물에 대한 관세를 높여, 농촌의 생활 수준을 높이겠다”고 약속한 거죠. 후버는 1928년 11월 압도적 지지율로 당선됩니다.

최악의 타이밍

그럼, 관세를 어떻게 높일까. 1929년 초부터 의회가 토론을 시작합니다. 이 관세 위원회를 이끈 게 윌리스 홀리(오리건주 하원의원)와 리드 스무트(유타주 상원의원)였죠. 이 법이 ‘스무트-홀리법’으로 불리는 이유인데요.

길고도 떠들썩한 논쟁이었습니다. 토론을 거듭할수록 관세 대상 품목 수는 점점 늘어났고요. 결국 887개 품목에 대한 관세를 인상하는 세부안이 확정된 건 해를 넘긴 1930년 6월. 상원에서 불과 두 표 차이(44대 42)로 법안이 통과됩니다.

하지만 이미 호시절이 끝나고 1929년 10월 ‘월가 대폭락’으로 뉴욕 증시는 붕괴된 뒤였고요. 미국 경제가 대공황의 늪에 빠져버린 바로 그 시점이었습니다. 더할 나위 없이 최악의 타이밍이었죠.

비극적이면서 희극적 결말

설마 했던 일이 현실이 되자 전 세계가 경악합니다. 공은 백악관으로 넘어왔죠. 허버트 후버 대통령에겐 편지·전보가 쇄도했고, 백악관 앞엔 시위대가 진을 쳤습니다. 이 법을 지지한다는 농민단체, 반대한다는 해운·백화점·자동차 업계, 그리고 어떤 산업이냐에 따라 입장이 극과 극인 노조까지. 모두가 들고 일어났는데요.가장 똘똘 뭉친 건 경제학자들이었습니다. 1028명의 경제학자가 후버 대통령에 ‘거부권을 행사하라’고 요구하는 편지에 서명했죠. 그들은 관세 인상은 소비자 가격을 끌어올릴 뿐 아니라, 국내 수출업체에 타격을 입히고, 상대국의 보복까지 불러올 거라고 정확히 예언합니다.

보복의 악순환

설탕 77%, 담배 63%, 실크 58%, 양모 57%, 유리 제품 53%…. 원래도 높은 편이었던 미국의 관세가 무섭게 치솟습니다. 하지만 그것만으로는 그렇게까지 큰일은 아니었습니다. 진짜 재앙은 그 이후에 벌어졌죠. 분노한 무역상대국들이 즉각적인 보복에 나선 겁니다.가장 먼저 나선 건 그때도 캐나다였습니다. ‘눈에는 눈’ 전략으로 감자·버터·계란·밀 등, 각종 미국산 제품에 고율 관세를 매기며 반격했죠. 그로 인해 미국 농가가 받은 역풍은 상당했는데요. 미국산 계란의 캐나다 수출량이 92만 다스(12개 묶음)에서 1만4000다스로 급감합니다.

유럽도 격분합니다. 1차 세계대전으로 파괴된 경제를 재건 중이던 유럽엔 무역흑자가 절실히 필요했던 상황인데요. 미국 관세 때문에 자국 산업이 붕괴할 위기에 놓였으니, 분노로 여론이 들끓습니다. 프랑스·이탈리아·스페인은 대부분 미국산이었던 수입차 관세를 대폭 높였고요. 재봉틀, 면도날, 라디오 같은 미국의 주요 수출품에 대한 관세도 줄줄이 인상합니다. 영국은 보건을 이유로 미국산 사과 수입을 금지했고요. 이탈리아는 밀 수입처를 미국에서 러시아로 바꿔버렸죠.

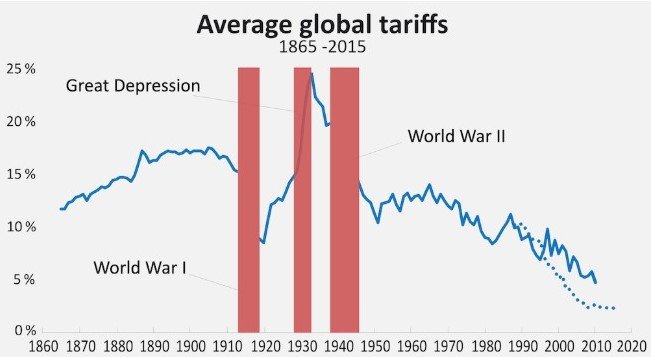

이런 식으로 스무트-홀리법 제정 직후 관세를 올리거나 수입 금지·할당에 나선 나라만 50개국이 넘었습니다. 미국만이 아니라 전 세계 평균 관세까지 20%를 훌쩍 뛰어넘게 치솟았죠. 미국 대공황은 갈수록 태산인데, 초고율 관세 시대마저 열렸으니. 세계 무역이 어떻게 됐을까요. 전 세계 수입이 1929년부터 1932년까지 불과 3년 만에 25%나 쪼그라들게 됩니다. 특히 미국 수출은 이 기간 49%나 급감하며 경제를 끌어내립니다.

유권자의 심판, 그리고 트럼프

불황이 깊어지면서 스무트-홀리법의 악명은 높아졌습니다. 스무트와 홀리, 두 사람은 1932년 선거에서 의석을 잃었죠. 스무트는 민주당 후보에 졌고, 홀리는 공화당 예비선거도 통과하지 못했습니다. 같은 해 대선에서 후버 대통령은 프랭클린 루스벨트에 압도적인 표차로 패배하고 정권을 넘겨줍니다.하지만 관세인상을 주도한 리드 스무트 의원은 죽을 때까지 잘못된 정책이었다고 인정하지 않았습니다. 오히려 “1930년에 관세를 올리지 않았다면 불황은 훨씬 더 심각했을 것”이란 주장을 펼쳤는데요.

이런 주장에 동조하는 사람, 지금도 최소 한명은 있습니다. 바로 트럼프 대통령이죠. 그는 “관세 정책을 고수했다면 대공황은 결코 일어나지 않았을 것”이라며 스무트-홀리법을 이렇게 평가합니다. “그들은 나라를 구하기 위해 관세를 부활시키려 했지만, 이미 너무 늦었습니다. 아무것도 할 수 없었습니다.”

이후 점점 더 관세에 대한 권한은 의회가 아닌 대통령과 행정부로 넘어갔고요. 그리고 95년이 흘러, 트럼프 대통령의 관세 핵전쟁으로 이어지고 맙니다. 이젠 오히려 의회가 대통령의 관세 권한을 제한해야 한다는 주장이 나오고 있죠.

트럼프 대통령은 ‘일단 멈춤’을 누르긴 했습니다. 2025년 관세 이야기의 결말은 대공황과는 다를 수 있고, 부디 다르길 바라죠. 하지만 스페인 철학자 조지 산타야나의 유명한 글귀가 떠오르는 건 어쩔 수 없네요. ‘과거를 기억하지 못하는 자는 그것을 반복할 운명에 처한다.’ By.딥다이브

스무트-홀리법의 가장 큰 업적은 ‘보호무역주의=경제에 나쁜 것’이란 인식을 미국에 심어줬다는 거였죠. 그런데 100년 가까이 지나면서 그 기억이 흐릿해지더니, 결국 다시 같은 일이 반복되는군요. 주요 내용을 요약해드리자면.

-억만장자 출신 대통령 후보가 낙오한 지역 유권자를 보호하겠다며 관세 인상을 공약하고 당선됩니다. 1928년 미국 대선에서 벌어진 일이죠. 이후 온갖 품목의 관세를 올려달라는 요구가 의회에 쏟아졌고, 수입품의 3분의 1에 평균 59% 관세를 부과하는 ‘스무트-홀리법’이 1930년 제정됩니다.

-미국 경제가 이미 대공황 수렁에 빠진 뒤였습니다. 수많은 경제학자와 기업인들이 반대했지만 막을 수 없었죠. 분노한 상대국이 즉각적인 보복에 나서면서 재앙이 시작됩니다. 3년 만에 미국 수출이 반토막 납니다.

-대공황에 빠진 미국 경제에 치명타를 입힌 관세 전쟁. 하지만 관세인상의 주역은 죽을 때까지 잘못을 인정하지 않았습니다. 그리고 이젠 미국 대통령이 그 어리석음을 반복 중이죠. 자꾸 100년 전 역사를 되돌아보게 되는 이유입니다.

*이 기사는 4월 11일 발행한 딥다이브 뉴스레터의 온라인 기사 버전입니다. ‘읽다 보면 빠져드는 경제뉴스’ 딥다이브를 뉴스레터로 구독하세요.

https://www.donga.com/news/Newsletter

한애란 기자 haru@donga.com

- 좋아요 0개

- 슬퍼요 0개

- 화나요 0개

6 days ago

8

6 days ago

8

![“어르신 숨 잘 쉬는지 코밑에 손 대야 아나요”… 노인 돌봄 AI로 대체[허진석의 톡톡 스타트업]](https://dimg.donga.com/wps/NEWS/IMAGE/2025/04/18/131448600.1.jpg)

![[지표로 보는 경제]4월 19일](https://dimg.donga.com/wps/NEWS/IMAGE/2025/04/18/131448646.1.jpg)

English (US) ·

English (US) ·