유가증권시장 상장사인 한국석유공업은 아스팔트업계 절대 강자로 꼽힌다. 정유사에서 사 온 아스팔트 재료에 첨가제를 넣어 100종 이상의 제품을 생산해 국내 산업용 아스팔트 시장의 70% 이상을 차지하고 있다. 건설업종이 극심한 침체를 겪은 지난해에도 회사 덩치를 키운 배경이다.

가만히 있어도 불멸의 1위를 유지할 수 있는 이 회사가 새로운 도전에 나섰다. 아스팔트 사용이 크게 늘지 않을 것으로 보고 철근 대체재를 개발했다. 연내 첨단 유리섬유를 생산해 신시장을 열겠다는 비전을 제시했다.

◇신사업으로 수익성 개선

송상호 한국석유 대표(사진)는 최근 경기 화성에 있는 KP기술연구소에서 철근 모양 유리를 보여줬다. 자동차 소재·부품업체 삼우기업과 설립한 합작사에서 생산한 유리섬유 강화플라스틱(GFRP)이다. 송 대표는 “유리섬유는 철근보다 부식이 잘 되지 않아 염화칼슘이나 폭우에도 터널이나 교량이 붕괴할 위험이 작다”며 “생산 과정에서 철근보다 탄소배출을 30% 이상 줄일 수도 있다”고 말했다.

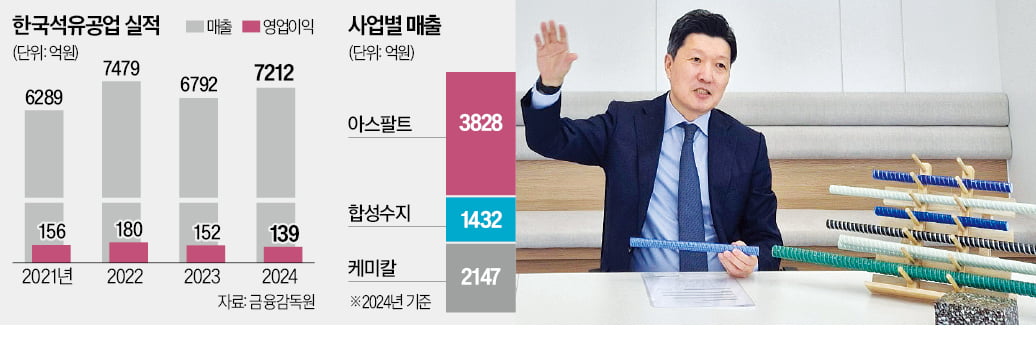

지난 3월 취임한 송 대표는 임기를 시작하자마자 회사 포트폴리오 다변화에 나섰다. 주력 사업인 아스팔트로만 먹고살 수 없다고 판단해서다. 한국석유의 지난해 매출은 7212억원으로 전년 대비 6% 늘었지만 영업이익은 9% 줄었다. 인건비와 자재값이 오르는 와중에 건설 경기까지 고꾸라진 결과다. 아스팔트 다음으로 매출 규모가 큰 합성수지 사업이 중국의 저가 공세로 수익성이 떨어진 것도 영향을 미쳤다. 송 대표는 “앞으로 중국이 따라오기 힘든 GFRP, 폐유기용제 및 폐아스팔트 재활용을 신사업으로 키울 것”이라고 말했다.

송 대표는 대표적인 유리 전문가다. 유리섬유 제조사인 한국오웬스코닝을 20년간 이끌다가 한국석유공업으로 옮겼다. 그는 “오래된 내부 철근이 염화칼슘과 물 때문에 부식해 2023년 분당 정자교가 무너졌다”며 “붕괴 이후 유리섬유가 본격적으로 주목받기 시작했다”고 설명했다. 이 사고 이후 한국도로공사는 교량 슬래브에 철근 대신 유리섬유를 의무적으로 사용하는 방안을 추진하고 있다. 국토교통부는 지난해 말 콘크리트 구조 설계 기준을 바꿔 GFRP도 철근 대신 쓸 수 있도록 허용했다. 한국석유뿐 아니라 철강사들도 GFRP에 관심을 보이고 있다.

◇아스팔트 사업도 확장

한국석유 하면 ‘국내 유일’이란 수식어가 빠지지 않는다. 이 회사는 2023년 국내에서 가장 높은 재생 증류타워 3개를 완공했다. 이곳에서 고무나 지방 등 물에 녹지 않는 물질을 녹이는 재생 유기용제를 생산하고 있다. 한국석유는 증류타워에서 재생한 유기용제로 국내에서 유일하게 디메틸아세트아미드(DMAc)를 생산하는 설비를 올 하반기 가동한다. 송 대표는 “폐플라스틱을 모아 원료를 만드는 사업을 구상 중”이라고 했다.

도로에만 깔던 아스팔트를 철도에 넣는 아스팔트 콘크리트 궤도 사업도 신사업 목록에 들어 있다. 자갈 대신 특수 제작한 아스팔트와 콘크리트로 궤도 사이를 포장하는 기술은 이 회사만 보유하고 있다. 별도 양생이 필요하지 않아 시공·보수기간을 대폭 줄일 수 있는 게 장점이다. 송 대표는 “연간 새로 놓이는 철도가 200㎞ 정도 된다”며 “유럽에선 예전부터 활용 중”이라고 전했다.

연말엔 아스팔트 방수시트 통합공장 설립도 마무리된다. 건설사업이 많은 동남아시아가 공략 대상이다. 그는 “이 분야 강자인 일본의 생산설비가 노후화해 우리에게도 기회가 올 것”이라고 내다봤다.

박진우 기자 jwp@hankyung.com

3 hours ago

2

3 hours ago

2

![[그래픽 뉴스] 육류·유제품… 훌쩍 뛴 세계 식량가격](https://pimg.mk.co.kr/news/cms/202505/05/20250505_01110108000009_L00.jpg)

![[금융 라운지] 기업 외환거래 공들이는 하나銀](https://static.mk.co.kr/facebook_mknews.jpg)

English (US) ·

English (US) ·