지난 4일 오후 서울 대현동 이화여대 정문 앞. 한때 뷰티·패션 거리로 유명했던 이곳 골목에는 폐업한 옷·장신구 가게들이 그대로 방치되면서 을씨년스러운 분위기가 연출됐다. 텅 빈 쇼윈도에는 임차인을 구한다는 안내문만 덩그러니 붙어 있다. 이처럼 오프라인에선 고전을 면치 못하고 있는 이대 앞 상권이 정작 온라인에서는 외국인을 상대로 과거 못지않은 실적을 올리는 것으로 나타나 배경에 관심이 쏠리고 있다.

◇‘온라인 뷰티 허브’ 된 이대 앞 상권

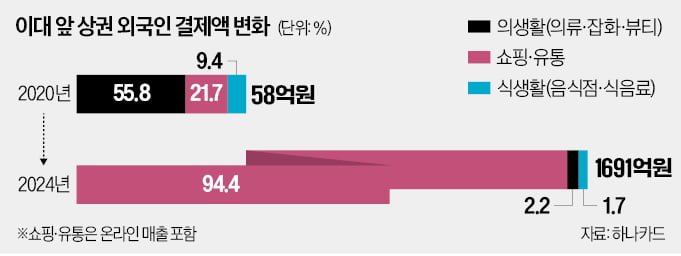

한국경제신문이 5일 하나카드와 대현동 상권을 분석한 결과 이 일대 외국인 신용카드 결제액은 2020년 58억원에서 지난해 1691억원으로 30배가량 급증했다. 거리 곳곳에서 의류·화장품 매장이 사라지면서 외국인 관광객의 발길이 뚝 끊긴 것과 상반된 흐름이다.

외국인 카드 결제액의 대부분은 오프라인 소비가 아니라 온라인 매출이었다. 외국인이 지난해 대현동에서 결제한 카드 승인액 가운데 온라인을 포함한 쇼핑·유통 매출 비중은 94.4%(1691억원)로 집계됐다. 2020년 이대 앞 대현동을 찾은 외국인 소비의 55.8%가 오프라인 중심의 의류·잡화·뷰티였던 것과 차별화된다.

이 같은 변화의 핵심 요인으로는 코로나19 팬데믹이 꼽힌다. 2020년 팬데믹 이후 공실을 견디다 못한 상가들이 오피스텔로 속속 전환했고 기존 임차 상인들 역시 임차료가 저렴한 오피스텔로 옮겨 장사를 이어갔다는 분석이다. 쿠팡, 네이버 등 물류·배송 플랫폼이 대세로 자리잡으면서 온라인 거래가 활성화된 것도 한몫했다.

대현동에서 중국 상인을 대상으로 남녀용 겉옷 및 셔츠 도매업을 하다가 온라인 유통으로 전환한 신모씨는 “지금 이대 앞 상권은 온라인으로 팔지 않으면 하루 매출이 0원인 날도 많다”며 “오프라인만 고집했다가 가게 문 닫는 건 시간 문제”라고 말했다.

◇“오프라인 활성화 정책도 필요”

온라인 채널에만 의존하는 현행 구조가 지속 가능하지 않다는 지적도 나온다. 이은희 인하대 소비자학과 교수는 “외국인 관광객의 발길을 꾸준히 잡기 위해서는 기획·정비·콘텐츠가 결합된 지속 가능한 도시 계획이 필요하다”며 “단편적인 시도로는 젊은 세대와 외국인 관광객이 돌아오지 않을 것”이라고 말했다.

이대 앞 상권을 제치고 패션·뷰티 상권으로 급부상한 성수동을 벤치마킹해야 한다는 의견도 나온다. 성수동은 SM엔터테인먼트·젠틀몬스터·크래프톤·클리오 등의 기업과 협업해 외국인 관광객을 끌어모았다. 관광객이 몰리는 ‘성수 뷰티거리’ 등에는 관광안내소 두 곳을 설치하고, 빨간 벽돌 건물과 골목길이 만들어내는 독특한 감성을 앞세워 한국의 브루클린으로 자리잡았다. 그 결과 성수동의 외국인 카드 결제 규모는 1505억원으로 2020년(39억원) 대비 40배가량으로 증가했다.

성동구 관계자는 “작년에만 외국인 관광객 240만 명이 성수동을 방문한 것으로 조사됐다”며 “문화·패션·뷰티를 융합한 복합 콘텐츠가 자연스럽게 소비를 이끌어낸 결과”라고 평가했다.

대현동의 관할 구청인 서대문구도 ‘청년푸드스토어’ ‘로컬 크리에이터 양성’ 등 다양한 시도를 펼쳤으나 상권의 특색을 되살릴 만한 전략적 접근이 미비했다는 평가다.

인근 상인 김모씨(72)는 “이대 정문에 있는 200억원대 건물을 150억원에 내놔도 팔리지 않을 만큼 상권이 죽었다”며 “관할 구청도 땜질식 처방만 내놓을 뿐 장기 발전 전략은 부재한 상황”이라고 지적했다.

권용훈 기자 fact@hankyung.com

3 hours ago

1

3 hours ago

1

English (US) ·

English (US) ·