백년사진 No. 111

‘백년사진’은 100년 전 신문에 실린 사진을 오늘날의 시선으로 다시 바라보는 연재입니다. 개인적으로 이번 주는 조금 바쁘게 보냈습니다. 경상북도 김천에서 열리고 있는 ‘제 97회 동아 수영대회’ 사진 취재를 위한 출장 중이기 때문입니다. 화요일부터 오늘 토요일까지 이어지는 일정 동안, 전국에서 모인 초등학생부터 일반 선수들까지 수영인들이 자웅을 겨루고 있습니다. 하루에도 경영 다이빙 수구 등 60~80 종류의 예선과 결선이 펼쳐지는데요, 모든 장면을 다 촬영해 기사용 사진으로 마감하지는 않습니다. 스토리가 있거나 시각적으로 흥미를 끌 만한 장면들만 선별해서 보도용으로 전송합니다. 물론 모든 경기가 소중하고, 각 선수와 가족들이 지난 한 해 동안 쏟았던 노력을 생각하면 어느 순간 하나 버릴 수 없는 장면들이지만, 사진기자는 언제나 ‘선택’하고 ‘포기’해야 합니다. 저 역시 그런 일주일을 보냈습니다.● 단체사진, 어디까지 얼굴을 알아볼 수 있을까?

이런 가운데, 백년 전 이번 주 신문을 보다가 문득 궁금한 점이 생겼습니다. “단체사진은 몇 명까지 얼굴을 알아볼 수 있을까?”하는 질문이었습니다.

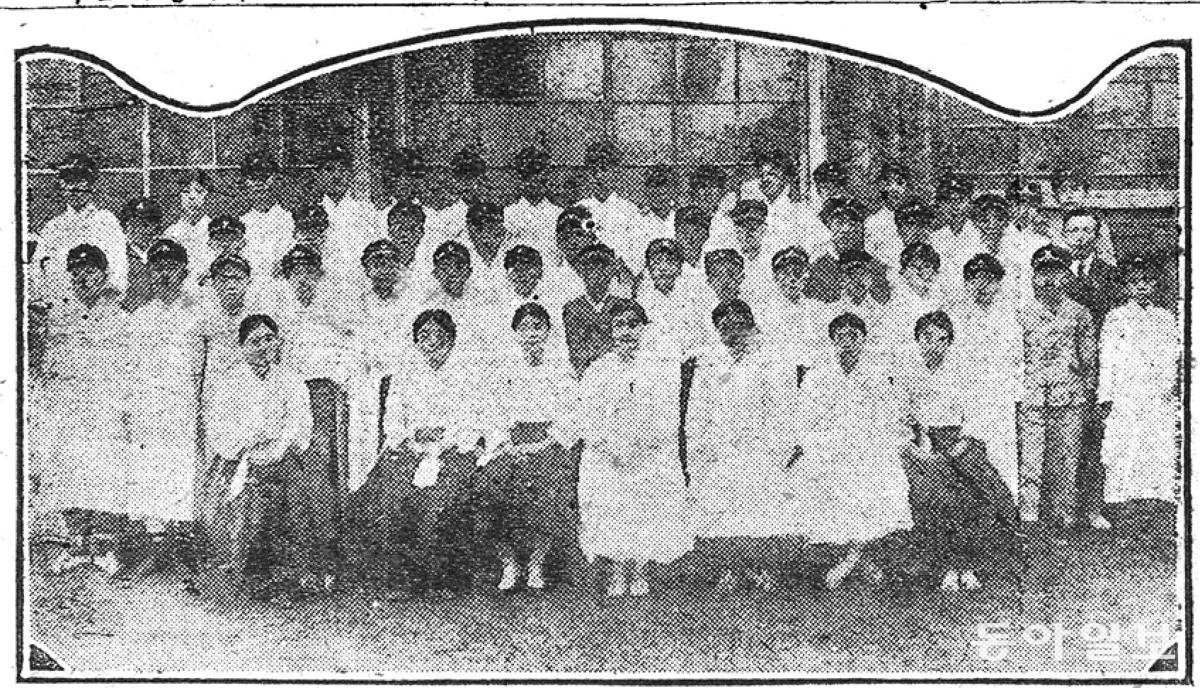

1925년 5월 3일자에 동아일보에는 신문사를 견학하러 온 지방 학생들 얼굴이 실렸습니다.

이 사진 속 52명의 얼굴은 신문 지면에서도 꽤 뚜렷하게 식별됩니다. 그럼 만약 300명, 500명, 혹은 1천 명의 단체사진이 신문에 실린다면 어떻게 될까요? 얼굴을 알아볼 수 있을까요?

신문 지면에서 얼굴을 구별할 수 있는 인원수는 제한이 있습니다. 예를 들어 1천 명 정도까지는 가능할지도 모릅니다. 다만 사진이 차지하는 면적을 극단적으로 키우는 조건에서만 그렇습니다. 기사 본문은 최소화하고 지면의 80~90%를 사진을 할애해야 겨우 가능한 일입니다. 그렇다면 1만 명은 어떨까요? 제 판단으로는 불가능합니다.

● 신문에 얼굴을 담는 물리적 한계요즘 발행되는 신문의 본문 글자는 보통 11포인트입니다. 이는 현대 독자가 식별할 수 있는 최소 글자 크기로, 신문 한 개면을 빽빽하게 채우면 200자 원고지 기준 25장 정도, 약 5,000자의 글을 담을 수 있습니다. 사진 속 얼굴도 최소한 이 정도 크기는 되어야 누군지 식별할 수 있겠죠.

신문은 보통 가로 기준으로 5단으로 구성되어 있고 사진은 크기에 따라 1단 사진, 2단 사진, 3단 사진, 4단 사진, 통단 사진으로 구별됩니다. 글자수를 세어보면 1개의 단에는 대략 25자 정도의 글이 들어갑니다.

그렇다면 1단 사진에는 25명 정도의 사람이 들어갈 수 있을까요? 사람 얼굴이 글자처럼 옆 사람과 딱 붙어 있을 수는 없으므로 적당한 간격을 둔다면 1단 크기 사진에 들어갈 수 있는 인물은 맨 앞줄 기준 최대 10명 내외입니다. 초등학교 졸업앨범처럼 촘촘히 배열하더라도 제한은 있습니다.

그 한계를 넘는 인원을 찍은 사진이 지면에 실리면 결국 ‘모두를 보여주려다 모두를 놓치게 되는’ 역설이 생깁니다. 각종 동창회 소식지나 기관에서 발행하는 소식지의 단체사진이 독자의 시선을 끌지 못하는 이유도 여기에 있습니다. 너무 많은 얼굴을 담으려는 욕심이, 오히려 어느 누구도 돋보이지 않게 만들기 때문입니다.

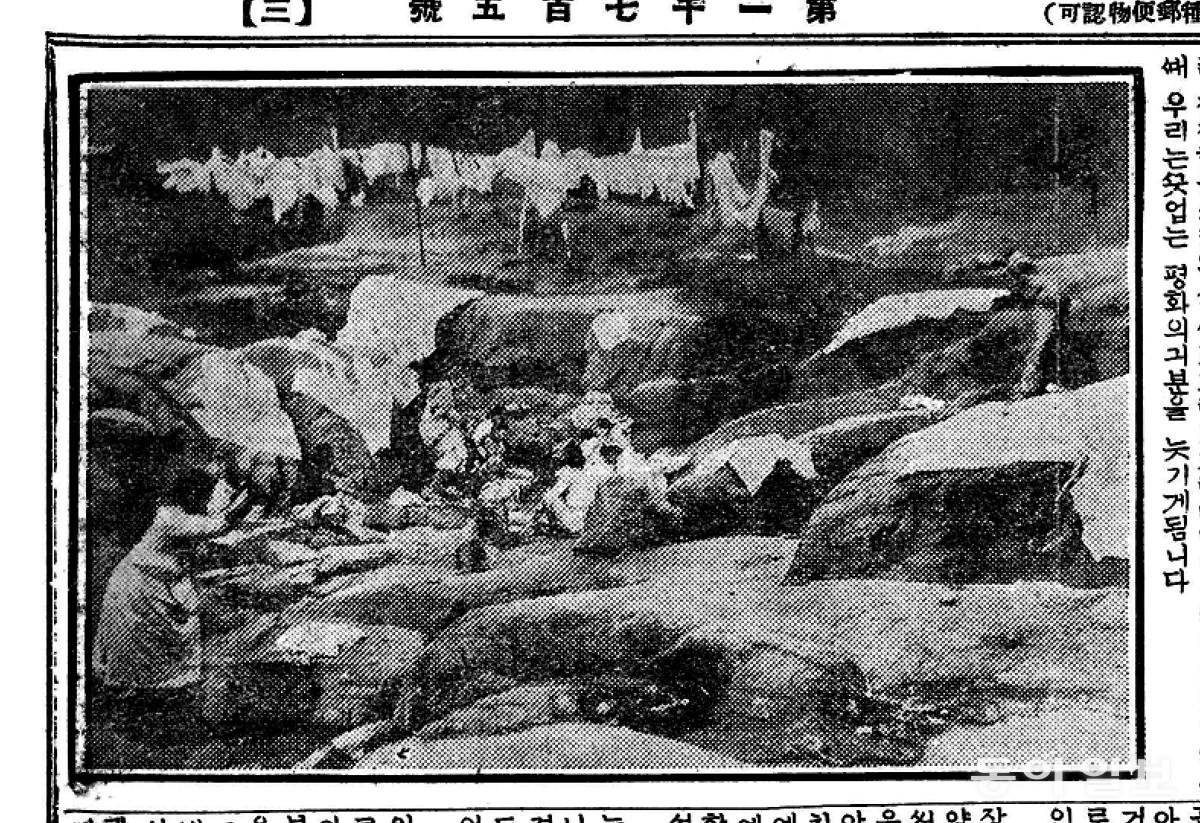

● p.s. 기분 좋아지는 사진 한 장, 삼청동의 빨래터

오늘 소개한 단체사진은 사실 그 자체로는 특별한 재미가 있는 사진은 아닙니다. 그래서 사진을 좋아하실 분들을 위해 1925년 4월 29일자 신문에 실린, 삼청동 빨래터 사진을 함께 공유합니다. 지금은 카페와 공원으로 시민들의 휴식터로 유명한 서울 삼청동 계곡에서 우리의 할머니들이 빨래 방망이질을 하거나 수다를 떨고 있는 모습이 담긴 사진입니다. 존대말로 상황을 설명하는 사진설명도 흥미롭습니다. 사진 속 왼쪽 아래 부인이 힘차게 휘두르는 빨래방망이가 ‘토드락토드락’ 소리를 내고 있습니다.

변영욱 기자 cut@donga.com

- 좋아요 0개

- 슬퍼요 0개

- 화나요 0개

13 hours ago

2

13 hours ago

2

![김혜자, 지옥행 열차 탑승..손석구 "아내 구해달라" 애원 [천국보다][별별TV]](https://thumb.mtstarnews.com/21/2025/05/2025050323150789341_1.jpg/dims/optimize/)

![김성령, 연축성 발성 장애 고백 "성대 보톡스로 연기 생활 병행 중"[전참시][★밤TView]](https://thumb.mtstarnews.com/21/2025/05/2025050322374469793_1.jpg/dims/optimize/)

![손석구, 김혜자 지옥 行 노심초사.."지옥보다 무서운 시집살이 견뎌"[천국보다]](https://thumb.mtstarnews.com/21/2025/05/2025050323143819030_1.jpg/dims/optimize/)

!["차은우 근처는 갔다"..김석훈, 90년대 레전드 비주얼 셀프 인정[전참시][별별TV]](https://thumb.mtstarnews.com/21/2025/05/2025050322373962133_1.jpg/dims/optimize/)

English (US) ·

English (US) ·