![[김나영의 교실, 그리고 경제학] 아이들이 관세를 묻는다면?](https://img.hankyung.com/photo/202504/07.38510855.1.jpg)

“아빠, 관세가 뭐야?” “음, 나라에서 물건이 넘어갈 때 내는 세금이야.”

“근데, 왜 요즘 갑자기 미국이 세금을 내라고 하는 거야?” “그게, 자국 제품 경쟁력을 높이기 위해서인데 말이지…….”

미국 대통령의 관세 사랑에 관세는 전 세계인의 초미의 관심사다. 매일 뉴스에 등장하고, 어디서나 들려오는 관세 얘기에 아이들이 뭐냐고 묻는단다. 초3 딸에게 질문을 받은 아빠. 화이트보드에 20분 넘게 그림을 그려가며 설명했다. 똘망똘망한 딸아이의 이어지는 질문.

“그럼 캐나다나 방글라데시는? 왜 미국처럼 똑같이 못하는데?” “아…. 그게”

초등학교 3학년 딸의 눈높이에 맞추기 여간 어려운 게 아니다. 결국 쓰레기 분리수거장 다녀온다 하고 도망 나왔다고. 내게 SOS를 보냈다.

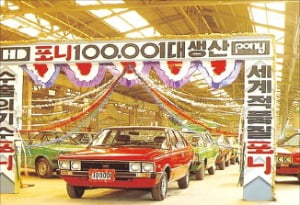

‘포니’이야기로 시작해보면 어떨까. 현대자동차가 처음으로 독자 생산한 모델 포니. 지금은 현대자동차가 세계적으로 경쟁력 있는 기업이지만, 1975년 당시엔 초보였다. 성능이 좋을 수 없었다. 자녀에게 질문해보자. 포니와 성능 좋은 소형 폭스바겐, 가격이 비슷하다면 어떤 차를 타고 싶은지. 대부분 폭스바겐을 선택하지 않을까.

현대자동차가 수익을 내서 더 발전할 수 있도록 도운 방법이 높은 관세 부과다. 외국에서 만든 자동차에 부과한 높은 세금. 세금만큼 가격이 높아지게 되고, 그 결과 국내에서 팔리는 외국 자동차는 비싸진다. 관세를 높게 매길수록 포니의 가격 경쟁력이 커진다. 어느 정도 성장한 후엔 이런 정책이 오히려 독이 된다. 경쟁자를 차단해주는 셈이니까. 시대 흐름이 이를 알았던 걸까.

1995년 세계무역기구(WTO) 출범과 함께 자유무역의 시대가 열렸다. 자동차뿐 아니라 세탁기, 냉장고, 전기밥솥 등 가전제품을 비롯한 다양한 품목의 값싼 해외 제품이 쏟아져 들어오기 시작했다. 외국 제품과 경쟁해 더 좋은 제품을 만들어서 소비자가 선택하도록 노력했고, 쿠쿠·하우젠·트롬이 등장했다. 이론상 두 나라가 서로 상대적으로 잘하는 걸 전문적으로 생산해서 관세 없이 자유롭게 교역하면 서로에게 이득이다.

이 이론은 거래비용이 존재하지 않아야 성립하는데, 최근 몇십 년은 가능했다. 제국주의에 의한 1, 2차 세계대전. 더 이상 땅따먹기는 그만하고 사이좋게 지내기를 절실히 원했던 각국 정상들. 국민국가의 주권을 인정하고 세계기구를 조직하고, 폐허가 된 유럽 대신 급부상한 미국이 세계 경찰을 맡았다. 미국은 세계의 바다를 지켰고, 그 덕분에 대형 컨테이너 선박에 물류가 다닐 수 있게 돼 비용이 대폭 줄었다. 천조국이라는 별명이 생길 정도로 미국은 부담이 커졌다. 자유무역에서 상대적으로 잘하는 걸 전문적으로 하다 보니 미국은 제조업보다는 첨단산업과 금융업이 상대적으로 발전했다. 제조업은 중국을 비롯한 다른 개발도상국들이 차지했고, 미국의 무역적자는 심해졌다.

이제 미국도 제조업을 부활시키고 싶어한다. 1945년 이후 인류 역사상 가장 평화로웠던 시대가 흔들리고 있다. 2000년대 자유무역과 자유무역협정(FTA)이 국제 경제를 이해하는 큰 흐름이었다면, 이젠 관세와 보호무역이 다시 고개를 들고 있다. 관세 정책에는 국제 경제 질서의 다양한 측면이 얽혀 있고, 환율과 금리 등 경제 전반에 미치는 영향도 크다. 이번 주말, 자녀와 관세 대화로 경제교육을 해보면 어떨까.

김나영 서울 양정중 교사

6 days ago

9

6 days ago

9

![무너진 시장에 족쇄 채우기[기자수첩]](http://thumb.mt.co.kr/21/2025/04/2025041010392780504_1.jpg)

![혁신·생산성 두 토끼 잡는 AI[김현정의 IT세상]](https://www.edaily.co.kr/profile_edaily_512.png)

![[MT시평]'관세전쟁'은 한국경제 시험대](http://thumb.mt.co.kr/21/2025/04/2025041014281533185_1.jpg)

![[투데이 窓]AI시대 개인정보 활용과 보호](http://thumb.mt.co.kr/21/2025/04/2025040917091566139_1.jpg)

![[사설]‘무능’ 잼버리委, ‘안일’ 여가부, ‘잿밥’ 전북도… ‘늑장’ 감사원](https://dimg.donga.com/wps/NEWS/IMAGE/2025/04/10/131394162.1.jpg)

English (US) ·

English (US) ·