[K컬처, 해외 석학에게 길을 묻다] 〈3〉 中 산둥대 뉴린제 교수

한류, SNS-특정팬 사이서 ‘서클화’… 한정된 그룹내 깊고 꾸준히 소비중

中콘텐츠 규모화-장르화-기술화… 현지 관객들 눈높이도 높아져

작지만 섬세한 이야기에 강한 한국… 亞국가 공동제작 방식도 고려해볼만

2016년 사드(THAAD·고고도미사일방어체계) 배치 이후 중국 본토에서 한류가 멈췄다. 이른바 ‘한한령(限韓令)’ 때문이다. 한류 스타들의 콘서트와 방송 출연이 줄줄이 막히면서 양국의 문화 교류도 멈췄다.

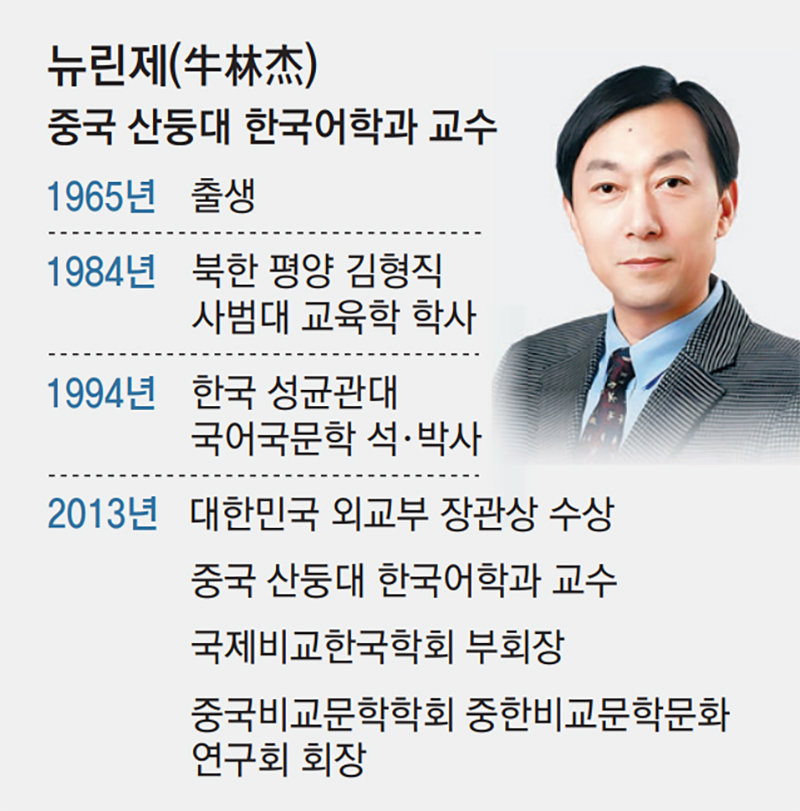

동아일보는 중국 산둥대에서 한류와 동아시아 문화를 연구하는 뉴린제(牛林杰·60) 교수와 전화 및 서면 인터뷰를 진행했다. 뉴 교수는 북한 김형직사범대 교육학부를 졸업한 뒤 한국 성균관대에서 국문학 석사와 박사 학위를 받았다. 현재는 산둥대에서 ‘국제 동아시아연구원’ 설립을 준비 중이다. 그는 중국 내에서 드물게 한국어로 한류를 연구하고 해석할 수 있는 전문가로 평가받는다.

―최근 중국 내 공연과 콘텐츠 유통이 다시 시작되는 분위기다. 정책이 바뀐 것인가.

―중국 안에서 한류는 지금 어떤 모습인가.

“모두가 한류를 함께 즐기는 시대는 아니다. 소셜네트워크서비스(SNS), 영상 플랫폼, 팬 커뮤니티 등에서 특정한 팬들이 자신만의 방식으로 즐긴다. 이런 현상을 ‘서클화(圈層化)’라고 부른다. 전체 대중보다 한정된 그룹 안에서 깊고 꾸준하게 소비되고 있는 셈이다.”

“과거에는 한국 콘텐츠가 중국 콘텐츠보다 앞서 있었고, 신선한 자극을 줄 수 있었다. 하지만 지금은 중국 콘텐츠도 빠르게 성장했고 관객 눈높이도 높아졌다. 예전과 똑같은 방식으로는 더 이상 큰 반응을 얻기 어렵다. 이제는 더 정교한 접근과 감정적인 연결이 필요하다.” ―중국 콘텐츠 산업도 계속 성장하고 있다.

“크게 세 가지 특징이 있다. 첫째는 ‘규모화’다. 중국은 세계적으로 큰 문화 시장이고, 여기에 많은 자본이 들어가 콘텐츠 제작이 체계적으로 이뤄진다. 둘째는 ‘장르화’다. 단조로운 이야기 대신 공상과학(SF), 범죄 등 다양한 장르가 활발하게 제작된다. 셋째는 ‘기술화’다. 인공지능(AI) 같은 새로운 기술이 빠르게 도입되고 있다.

반면 한국은 작지만 섬세한 이야기 구조에 강하다. 인물의 감정, 관계의 변화, 서사의 완성도 등에서 여전히 경쟁력을 가지고 있다. 특히 감정적으로 공감할 수 있는 드라마와 영화는 중국 팬들 사이에서도 꾸준히 소비되고 있다.”

―최근 중국 애니메이션 ‘너자2’가 큰 인기를 끌었다. 어떤 의미가 있다고 보는가.

“‘너자2’는 중국 고유의 문화와 상징을 담은 작품이다. 중국 관객들이 자국 콘텐츠에 대한 자부심을 키우고 있다는 뜻이다. 이런 상황에서 한국 콘텐츠가 단순히 ‘외국에서 잘 만든 콘텐츠’ 수준에 머무른다면 소비자의 선택을 받기 어렵다. 감정적으로 공감할 수 있는 이야기, 문화적으로 연결되는 메시지가 있어야 경쟁력이 생긴다.”

―한국 콘텐츠가 일부 소재를 되풀이한다는 지적도 있는데….“그동안 재벌, 학교폭력, 좀비 등 자극적인 소재가 많았다. 이제는 가족, 환경, 공동체 같은 보편적인 주제가 더 중요하다. 이런 이야기는 한국뿐 아니라 특히 중국, 일본 등 동아시아에서 공감을 얻을 수 있다. 또 여러 아시아 국가가 함께 만드는 공동제작 방식도 필요하다. 문화적으로 더 깊이 연결될 수 있고, 현지 관객의 거부감도 줄일 수 있다.”

―한국 콘텐츠가 중국에서 다시 의미 있게 자리 잡으려면 무엇을 준비해야 할까.

“예전처럼 ‘한국 콘텐츠니까 본다’는 시대는 지났다. 콘텐츠가 넘쳐나는 시대에 관객들도 더 다양한 선택지를 알고 있다. 가장 중요한 것은 현지 감수성을 이해하는 것이다. 공감할 수 있는 이야기를 중심에 두는 것이 필요하다. 처음부터 중국 측과 함께 기획하는 공동제작 방식도 좋은 방법이다.”

―앞으로 한류는 어떤 방향으로 나아가야 할까.

“콘텐츠가 쉽게 소비되고 잊히는 시대다. 그 속에서 오래 남는 이야기를 만드는 것이 중요해졌다. 빠르게 퍼지는 이야기보다 천천히 더 깊게 스며드는 방식으로 변해야 한다. 감정을 건드리는 이야기, 오래 기억에 남는 장면, 깊이 있는 메시지. 한류도 그런 방향으로 나아가야 한다고 본다.”

이호재 기자 hoho@donga.com

- 좋아요 0개

- 슬퍼요 0개

- 화나요 0개

7 hours ago

2

7 hours ago

2

!['강경준 불륜 용서' 장신영, 아들과 별거 중 [스타이슈]](https://thumb.mtstarnews.com/21/2025/05/2025050109004936515_1.jpg/dims/optimize/)

![‘2조 CEO’ 30대 김한균, 벌 만큼 벌었는데 계속 일하는 이유는? (백만장자)[TV종합]](https://dimg.donga.com/wps/SPORTS/IMAGE/2025/05/01/131528072.1.jpg)

English (US) ·

English (US) ·