[이데일리 정두리 유준하 기자] 우리 경제가 구조적 저성장에 빠질 수 있다는 위기감이 확산하고 있다. 해외 투자은행(IB)에 이어 국책 연구기관도 한국의 올해 경제 성장률을 0%대로 하향 조정하면서다. 경제의 기초 체력이라고 할 수 있는 잠재성장률 추정치마저 1%대로 떨어지고 있다는 점을 고려하면 내년 성장률 역시 1% 중반에 머물 것으로 예상된다.

전문가들은 단순히 금리 인하나 재정 투입을 통한 일회적인 경기 부양이 아니라 통화·재정 정책의 정교한 공조를 통한 성장동력 제고가 필요한 시점이라고 입을 모았다.

“현 위기는 만성질환” …통화·재정정책 조화돼야

[이데일리 문승용 기자]

앞서 해외 투자은행(IB)이 올해 우리 경제 성장률을 0%대로 낮춰 잡은 사례는 상당수 있었으나, 국책연구기관마저 0%대 성장을 예고하면서 ‘제로 성장’이 가시화하고 있다는 평가다.

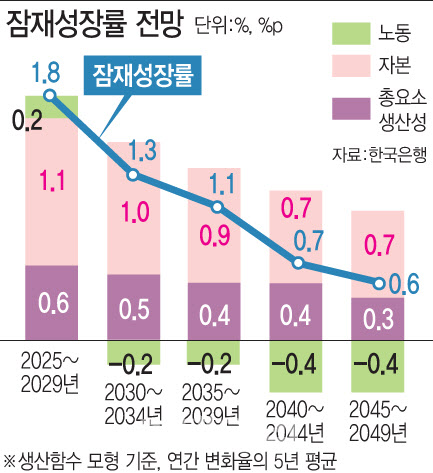

올해 낮은 성장률이 확실시하며 기저효과가 예상되는데도 내년 성장률 전망치 역시 1% 중반대에 머물러 있다. 한 국가가 물가 상승을 유발하지 않으면서 최대로 달성할 수 있는 성장률을 의미하는 잠재성장률 자체가 떨어지고 있다는 경고도 곳곳에서 나온다. 올해와 내년만의 문제가 아니라 저성장 기조가 굳어질 수 있다는 얘기다.

한국은행은 지난해 말 현재 2% 수준인 우리나라의 잠재성장률이 2040년대에는 1% 밑으로 떨어질 것으로 전망했다. 인구구조 변화에 따른 생산가능인구 감소에 더해 혁신 성장 동력 부족, 노동생산성 감소 등 이전부터 지적돼 온 구조적 요인이 성장 동력 저하의 원인으로 손꼽힌다.

경제 전문가들 사이에서 기준금리 인하나 추가경정예산(추경) 집행과 같은 ‘단기 처방’이 우리나라의 성장률 둔화의 해법이 될 수 없다는 지적이 나오는 이유다.

허준영 서강대 경제학부 교수는 “지금 한국의 경제 위기는 팬데믹이나 금융위기와 같은 급성 질환이 아닌, 구조적 저성장에 기반한 만성질환이 된 심각한 상황”이라면서 “금리 인하와 재정 확대는 신중하고 효율적으로 조합해 나가되 중장기적으로는 생산성·성장 기반 회복에 초점을 둬야 한다”고 강조했다.

김광석 한양대 겸임교수(한국경제산업연구원 경제연구실장)는 “한국 경제의 성장률 둔화는 (현 상태에서는) 거스를 수 없는 변화”라며, 성장률을 높이기 위해선 노동 인구당 생산성을 높이고 해외 주요국에서 한국으로 기업 이전을 유도하는 정책 등이 필요하다고 제언했다.

“금리인하 능사 아냐”… “재정정책은 ‘효율 집행’이 핵심”

KDI는 경기 둔화 흐름을 감안해 통화정책을 완화적인 기조로 운용하는 것이 바람직하다며 추가 금리 인하 필요성을 시사했지만 금리 인하 여력이 충분치 않다는 점이 문제다. 이에 전문가들은 통화·재정 정책의 조합이 중요하다고 강조한다.

허 교수는 “경기 부양이 필요한 것은 맞으나 미국과의 금리 차와 관세 정책 리스크로 인한 환율 변동성, 가계부채를 유념해야 하는 상황”이라며 “연내 3회 이상 금리 인하를 섣불리 확신하는 것은 금물”이라고 말했다. 하건형 신한투자증권 연구원도 “경기 대내외 불확실성이 큰 구간에서는 금리 인하에 대한 효과는 매우 떨어질 수밖에 없다”면서 “새 정부가 들어서는 특수한 시기인 만큼 한은의 통화정책은 재정 정책에 대한 보조 역할 관점에서 접근할 가능성이 높다”고 봤다.

이에 전문가들은 단기적으로는 추가 금리 인하와 함께 재정을 확대하되 투입 대비 산출을 따지는 전략적·효율적 재정 운용이 필요하다고 보고 있다. 이와 함께 중장기적으로 생산성 등 성장 기반 회복을 꾀해야 한다는 조언이다.

김 겸임교수는 “추경은 퍼주기식 예산에 머무는 것이 아니라 투입한 만큼 경제 선순환을 야기하는 분야에 들어가야 한다”면서 “큰 틀에서는 12대 재정지출 부문 가운데 에너지나 연구·개발(R&D), 교육 등의 예산을 확대 구축할 필요가 있다”고 설명했다.

‘전 국민 25만원 민생회복지원금’과 같은 재정확장에 대한 경계의 목소리도 크다. 이윤수 서강대 경제학과 교수는 “단기 처방보다 구조적 개혁이 필요하다는 인식이 공유돼야 한다”며 “기업들의 장기적인 투자를 위한 세제 인센티브 등 투자 유도 환경 조성도 필요해 보인다”고 말했다.

6 hours ago

3

6 hours ago

3

![[포토] 홈플러스 온라인 '홈회족' 열풍…'싱싱회관' 매출 15배 성장](https://img.hankyung.com/photo/202505/01.40490377.1.jpg)

![“뭉클했다” 친정팀 환영 영상 지켜 본 김하성의 소감 [MK현장]](https://pimg.mk.co.kr/news/cms/202504/26/news-p.v1.20250426.d92247f59a8b45a6b118c0f6ea5157ef_R.jpg)

English (US) ·

English (US) ·