올해 칸국제영화제에서 한국 영화를 못 보게 됐다. 경쟁 부문 등 공식 부문과 감독·비평가주간 등 비공식 부문 모두 초청받지 못한 것은 26년 만으로 한국 영화계에서 적잖은 아쉬움이 흘러나오고 있다.

칸영화제 감독주간 집행위원회가 15일(현지시간) 공식 홈페이지를 통해 공개한 제78회 칸영화제 상영작 명단에는 한국 영화는 없었다.

감독주간은 1969년 프랑스 감독협회가 창의적인 영화를 조명하기 위해 만든 비공식 부문이다.

앞서 류승완 감독의 '주먹이 운다'(2005), 봉준호 감독의 '괴물'(2006), 연상호 감독의 '돼지의 왕'(2012) 등이 이 부문에서 상영됐다. 2023년에는 홍상수 감독의 '우리의 하루'가 감독주간 폐막작으로 선정돼 주목받았다.

비평가주간은 프랑스 비평가협회가 1962년부터 운영하며 신인 감독의 발굴에 초점을 맞춘다.

과거 한준희 감독의 '차이나타운'(2015), 정주리 감독의 '다음 소희'(2022), 유재선 감독의 '잠'(2023) 등이 초청받은 바 있다.

하지만 올해는 이 두 부문에서 한국 영화가 초청장을 받지 못했다.

앞서 10일 칸영화제 집행위원회가 발표한 경쟁 부문, 비경쟁 부문, 주목할 만한 시선에서도 한국 영화는 이름을 올리지 못했다. 이는 2013년 이후 12년 만이다.

1984년 이두용 감독의 '여인잔혹사 물레야 물레야'가 '주목할 만한 시선' 부문에 초청된 이후, 한국 영화는 꾸준히 칸에서 존재감을 드러내 왔다.

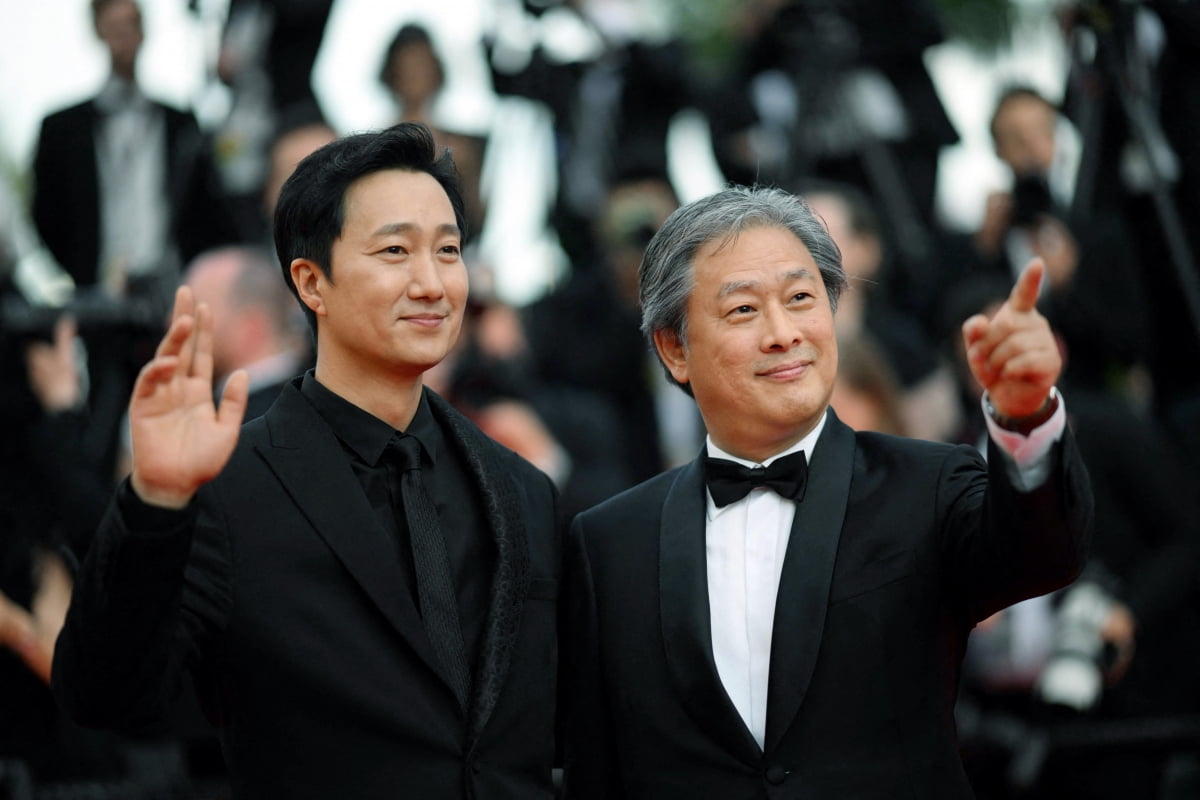

봉준호 감독의 '기생충'은 황금종려상을 받았고, 박찬욱 감독은 '올드보이'로 심사위원대상을, '박쥐'로 심사위원상을, '헤어질 결심'으로 감독상을 받았다.

또 이창동 감독은 '시'로 각본상을, 임권택 감독은 '취화선'으로 감독상을 받았다.

배우 부문에서도 송강호('브로커')와 전도연('밀양')이 각각 남우주연상, 여우주연상을 수상하며 한국 영화의 위상을 높였다.

한국 장편영화가 칸 영화제에 단 한 편도 초청받지 못한 것은 단순한 해프닝이 아니라, 한국 영화 산업의 위기를 여실히 보여주는 시그널이라는 분석이 나온다.

영화계는 이번 결과를 두고, 팬데믹 이후 심화한 콘텐츠 생태계의 불균형과 산업 구조의 한계를 재확인한 계기로 해석하고 있다.

코로나19 동안 개봉하지 못하고 쌓여있던 창고영화들이 엔데믹 시점에 맞춰 대거 쏟아졌지만, 작품성 면에서 기대를 충족시키지 못했다는 평가가 지배적이다.

일각에선 OTT 플랫폼 중심의 제작 구조와 외부 자본 의존도 증가가 콘텐츠 다양성을 해치고, 지속 가능한 생태계를 위협하고 있어 국제무대에서의 부진으로 이어졌다는 지적도 나온다.

이런 구조가 계속된다면 '기생충'의 영광을 넘어설 K-무비는 어려우리라는 것이 중론이다. 한 영화계 관계자는 "새롭게 제작된 영화들도 투자 규모가 줄어든 탓에 실험적 시도나 대형 프로젝트로 이어지지 못했다"며 "창작자들은 위축됐고 새로운 시도가 어렵게 되면서 창작의 도돌이표 현상이 반복되고 있는 것"이라고 지적했다.

김예랑 한경닷컴 기자 yesrang@hankyung.com

9 hours ago

3

9 hours ago

3

English (US) ·

English (US) ·