[K컬처, 해외 석학에게 길을 묻다] 〈1〉 K팝 전문가 카오 예일대 교수

“풍부하고 깊이 있는 음악으로 여겨… 요즘 같은 시스템이면 세계적 돌풍

K콘텐츠는 ‘반짝 유행’ 단계 넘어서… 글로벌 패션-언어 등에 막대한 영향

상호작용하는 팬심, 계속 이어질 듯”

2000년 H.O.T.의 중국 베이징 콘서트에 수만 명의 현지 팬이 몰려들자 “한류(韓流)가 몰려온다”(베이징청년보)며 대서특필한 지 25년이 지났다. 그간 ‘K콘텐츠’는 누구도 예상치 못한, 전인미답의 길을 걸어 왔다. 올해 역시 지난해 말부터 ‘오징어게임’ 시즌2와 로제의 ‘아파트(APT.)’ 열풍에 이어 드라마 ‘폭싹 속았수다’까지 세계적인 붐을 이끌고 있다. 4회에 걸쳐 해외석학 인터뷰 등을 통해 K콘텐츠가 가진 저력의 원천은 무엇인지 점검해 봤다.》

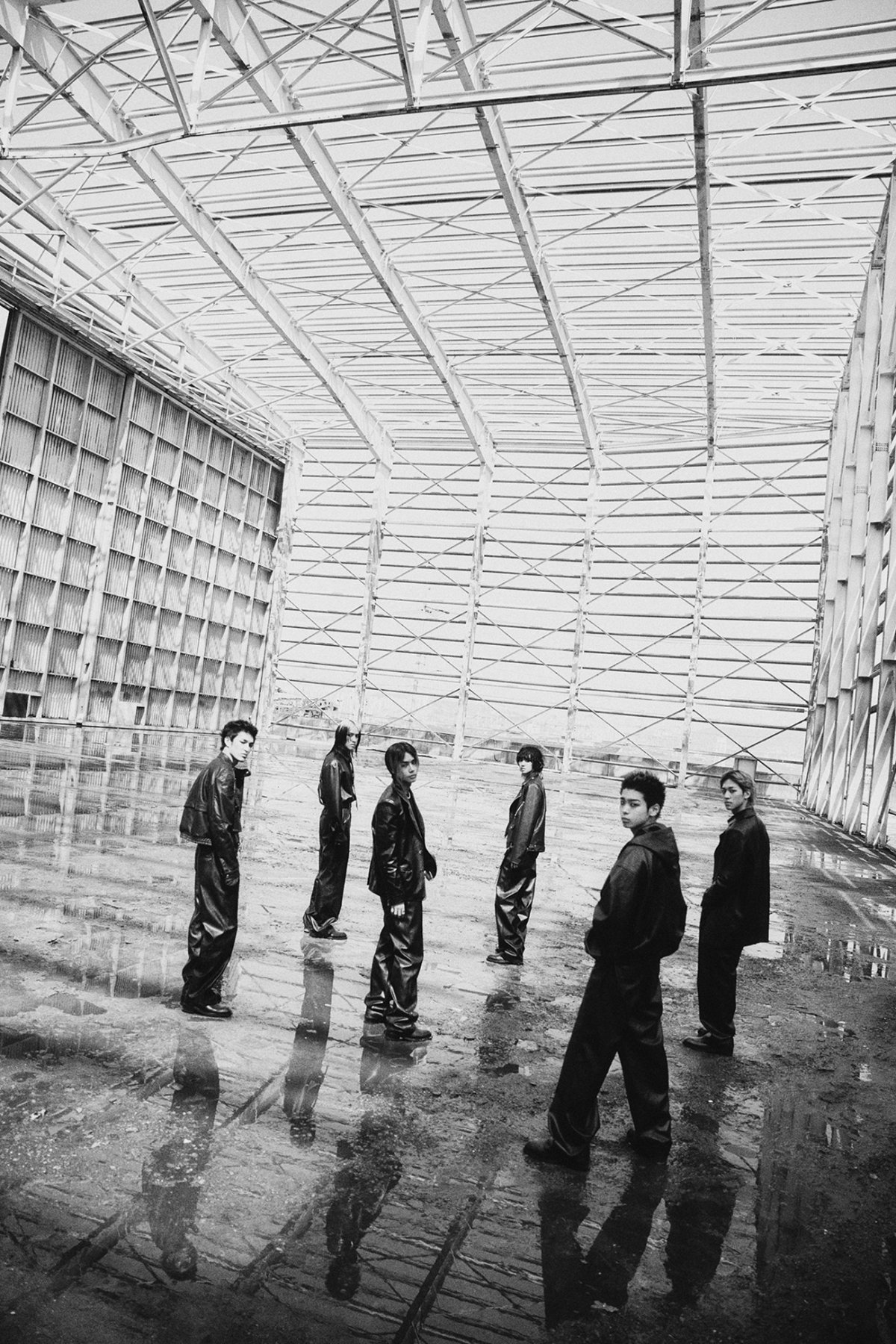

“K팝은 한국인의 고유한 감정적 정체성을 유지하면서도 글로벌 확장성을 동시에 지닌 희귀한 문화예요. 한국의 솔풀(soulful)한 문화적 콘텐츠는 세계인에게 정서적 몰입감을 가져다 줍니다.” 미국 예일대의 그레이스 카오 교수(57)는 미국 내에서도 손꼽히는 K팝 전문가다. 사회학자인 카오 교수는 5년 전부터 예일대에서 강의 ‘브리티시 뉴웨이브, K팝과 그 너머의 인종과 공간(Race and Place in British New Wave, K-pop and Beyond)’도 진행하고 있다. 한국의 1970∼1990년대 대중음악부터 방탄소년단(BTS)이나 스트레이키즈까지 폭넓게 다룬다. 카오 교수는 “오늘날 대중음악의 본류가 된 K팝은 그 뿌리부터 세계인을 끌어당길 가능성을 내포하고 있었다”고 분석했다.

“새로운 세계를 보여주면서도 낯설지 않은 감정선을 동시에 건드린다. 1972년 발표된 조용필의 ‘돌아와요 부산항에’는 내 수업에서 학생들의 가장 강렬한 반응을 끌어낸 노래다. 한국 특유의 트로트풍인데 학생들은 ‘감정적으로 풍부하고 깊이 있는 음악’으로 받아들였다. 컬러TV와 뮤직비디오가 (서구보다) 늦게 보급됐을 뿐, 오늘날 시스템이었다면 한국의 ‘전설적 가수(legendary singers)’들은 벌써부터 세계에서 통했을 것이다.”

―K팝 전문가로 현재 한류를 평가한다면….

“평생 미국에서 살면서 아시아계 미국인이 어떤 위치인지 50년 동안 겪었다. 10대였을 때 미국인들은 한국이 어디 있는지도 몰랐다. 6·25전쟁이 배경인 TV시리즈 ‘매시(M.A.S.H.)’ 정도나 알았을 뿐이다. 지금은 한국적인 것 자체가 ‘쿨하다’고 여겨지는 시대가 됐다. 모든 게 K콘텐츠 덕이다. 이제 대중문화를 넘어 패션과 언어 등에도 영향을 주고 있다. ‘반짝 유행’으로 치부할 단계는 이미 넘어섰다.” ―K팝의 특징을 무엇이라고 보나.“서구 팝 음악과 비교하면, 노래의 구조 자체가 복잡하다. 아이돌 멤버가 많다 보니 랩과 노래를 파트별로 나눠주며 다채로운 구성이 이뤄졌다. 이게 결국 K팝의 개성이자 독자적인 음악 언어가 됐다. 여기에 고난도 퍼포먼스와 철저한 트레이닝 시스템, 팬덤 중심의 유통 구조 등이 결합되며 한국적 정체성과 글로벌 확장성을 동시에 갖춘 문화로 발전했다. 앞으로도 이런 고유의 매력을 유지해야 장기적 성과를 낼 것이라 본다.”

―한류가 빠르게 확산된 요인은 뭐라고 보는가.

“K콘텐츠의 또 다른 특징은 ‘경계를 넘나드는 소비’다. 통상 한류를 좋아하는 이들은 미디어나 장르의 경계에 얽매이지 않고 콘텐츠를 소비한다. 아이돌 그룹 팬은 ‘내 최애가 드라마 배경음악(OST)을 불렀으니 드라마도 봐야겠다’고 생각한다. 반대로 드라마에서 K팝의 매력을 발견하기도 한다. 한국의 정서가 담긴 웹툰 역시 K콘텐츠의 주요 유입 경로다.”

―최근 K팝 기획사들은 ‘글로벌 팝’으로 도약하려고 노력한다.

“하이브나 SM엔터테인먼트가 시도하는 글로벌 전략은 K콘텐츠의 진화를 보여준다는 점에서 흥미롭다. 영어로만 부른 노래나 미국 스타일에 맞춘 판매 전략은 새로운 소비자를 끌어들이는 데 효과적이다. 다만 소위 ‘미국화’에 치중해 대중 인지도를 넓히려다가 변별점이 사라지면 오히려 기존 팬도 잃을 수 있다. 세계의 한류 팬들은 단지 한국 제작사가 만들어서 드라마를 보거나 한국 가수가 불렀다고 음악을 듣는 게 아니다. 한국적 정서와 시스템을 소비한다는 걸 잊지 말아야 한다.”

―더 구체적으로 설명한다면….“2020년 BTS의 ‘Dynamite(다이너마이트)’는 한국어 가사가 없다. 뮤직비디오도 한국적 요소가 없다. 그런 곡들을 통해 유입된 ‘라이트 팬(light fan)’들은 꾸준히 콘서트에 가거나, 앨범을 반복 구매하는 방향으로 잘 이어지지 않았다고 본다. K팝을 산업적으로 성장시킨 주역은 충성도 높은 팬들이다. 지난해 국제음반산업협회(IFPI)가 발표한 ‘2023년 세계에서 가장 많이 팔린 정규 앨범 20장’ 가운데 19장이 K팝이었다. 나머지 1장은 테일러 스위프트의 앨범이었다.”

―K팝의 장기적 성장에 우려가 되는 점도 있나.

“(아이돌을) ‘노력광(狂)’으로 만든 현 시스템은 한류의 위상을 높인 원동력이다. 해외에선 따라하기도 힘들다. 하지만 그로 인해 K콘텐츠 산업이 지속 불가능한 속도로 굴러가고 있다. 요즘 신인 아이돌은 1년에 미니앨범을 3장씩 내기도 한다. 연습과 뮤직비디오 촬영, 국내외 콘서트, 소셜미디어 홍보 등이 빠른 속도로 끝없이 반복된다. 이런 방식이 반복되면 아티스트의 수명이 점차 짧아진다. 음악과 안무 등도 창의성이 떨어지는 원인이 된다.”

―인공지능(AI) 등 새로운 기술이 K콘텐츠에 어떤 영향을 미칠까.

“한류 열성팬들과 (아티스트가) 정서적으로 더 세밀하게 연결될 가능성이 열린다. ‘아이돌 친구 챗봇’ 등의 기술을 통해 새로운 형태의 시장이 열릴 수도 있다. 한류의 많은 팬들은 실제로는 만난 적도 없는 스타들과 정서적 유대감을 가진다. K팝 팬심의 본질은 이렇게 상호작용하는 감정 그 자체가 아닐까. 물론 기술에 따른 윤리 문제는 해결 과제다. 한류에 또 다른 과제가 생겨날 테고, 새로운 경쟁자들도 등장할 것이다. 하지만 K콘텐츠의 미래는 낙관적이다. 형태와 속도는 달라지더라도 (한류라는) ‘파도(wave)’는 계속 퍼져 나갈 것으로 본다.”

그레이스 카오 미국 예일대 교수

△1990년 미국 캘리포니아대 버클리 캠퍼스 사회학 및 동양어학 학사

△1997년 미국 시카고대 사회학 박사

△2009~2017년 미국 펜실베이니아대 사회학과 교수

△2017년~ 예일대 사회학과 교수, 계층화와 불평등 실증연구센터(CERSI) 센터장

△논문 ‘K팝과 나 —스스로 치유하고 세상을 바꾸다’(2024년), ‘I Need You: 코로나19 시대 온라인 K팝 콘서트와 관객 참여의 중요성’(2023년 공저) 등 발표

이지윤 기자 leemail@donga.com

- 좋아요 0개

- 슬퍼요 0개

- 화나요 0개

4 hours ago

3

4 hours ago

3

![[스타추격자] 임영웅, 멜론 주간 인기상 1위…OST도 차트도 ‘천국모드’](https://dimg.donga.com/wps/SPORTS/IMAGE/2025/04/29/131511938.1.jpg)

![심경변화 제대로..서신애, 직접 머리 잘랐다 "어떤가용?"[스타이슈]](https://thumb.mtstarnews.com/21/2025/04/2025042907055626262_1.jpg/dims/optimize/)

![[스타의 운세/2025년 4월 29일] 임영웅, 묵묵한 진심이 퍼지는 날…고요한 힘이 모든 것을 이끈다](https://dimg.donga.com/wps/SPORTS/IMAGE/2025/04/28/131511341.1.jpg)

English (US) ·

English (US) ·