“세상 속에서 앞으로 나아가기 위해 애를 쓰고, 꾸역꾸역 긁고, 밀치고, 매달려야 하는 종류의 일은 할 수가 없었다. 나는 누군가를 잃었다. 거기서 더 앞으로 움직이고 싶지 않았다. 어떤 의미에서는 전혀 움직이고 싶지가 않았다.”

<나는 메트로폴리탄 미술관의 경비원입니다>는 형을 암으로 떠나보내고 인생의 항로를 바꾼 저자 패트릭 브링리(사진)의 에세이다. ‘뉴요커’ 잡지사에서 일하며 이른바 엘리트 코스를 걸어온 야심만만한 젊은이 브링리는 의지하던 형의 투병과 죽음을 겪으며 삶의 의욕을 잃었다. 그는 뉴욕 메트로폴리탄 미술관의 경비원으로 일하기로 마음먹는다. 가장 아름다운 곳에서, 가장 단순한 일을 하며 스스로를 그저 놓아두기 위해서.

렘브란트, 보티첼리, 모네, 고흐, 드가… 거장이 그린 수백 점의 그림 속에 둘러싸여 일하기를 10년. 그는 문득 깨달았다. 모든 것으로부터 단절하고 도망치고 싶었던 과거와 달리, 여전히 살아야 할 삶이 있고 그 방향키는 스스로가 쥐고 있다는 사실을. 때때로 인생은 우리에게 폭군처럼 무자비하게 굴지만, 멈추지 않고 세상은 계속해서 돌아간다. 브링리는 이렇게 말한다. “우리는 삶을 살아가야 하고, 삶은 우리를 내버려두지 않는다.”

치유란 단어가 성급하게 느껴질 만큼 상실의 무게가 무겁게 다가오는 요즘이다. 죽을힘을 다해 가장 어두운 곳에서 가장 밝은 빛을 발견한 작가들의 치열한 흔적이 여기 있다. 우리는 때로 같은 고민을 하는 사람의 존재만으로도 위로받는다.

생명의 감각이 폭발하는 순간

얼마 전 국내에 번역 출간된 소설 <첫 번째 피>는 벨기에 출신 소설가 아멜리 노통브가 2020년 세상을 떠난 아버지에게 보내는 추도사다. 아버지 파트리크 노통브는 콩고에서 외교관으로 일하던 중 20세기 최대 규모의 인질극으로 알려진 ‘1964년 콩고 반군 인질극 사건’을 겪었다. 작가는 죽음 문턱에 간 아버지의 1인칭 시점에서 이야기를 썼다. 아버지가 사망 후 쓰기 시작한 소설이다. 사실과 허구를 오가는 이 책은 딸로서 아버지를 애도하고 이해하는 과정 그 자체이기도 하다.

인질 협상 과정에서 몇 번이나 죽음의 고비를 넘기며 파트리크는 오히려 강한 생명력을 느낀다. 열두 개의 총부리가 머리를 겨눈 순간, 오히려 ‘살아 있음’에 대한 감각이 가장 생생해지고 삶을 향한 애정이 팽창한 것.

“나는 살아 있고, 계속 살아 있을 것이다. 얼마나? 2분, 두 시간, 50년? 그건 중요하지 않다고 단언한다. 그런 식으로 살아야 한다. 나는 그 의식을 영원히 간직하길 희망한다.”

죽음 앞에서 강하게 느끼는 삶의 태동은 러시아의 대문호 레프 니콜라예비치 톨스토이의 <이반 일리치의 죽음>에도 잘 나타나 있다. 존경받는 판사 이반 일리치는 사교계에서 가장 주목받는 여인과 결혼하고 성공의 정점을 달리던 중 원인 모를 병에 걸려 죽어간다. 병상에서 삶 전체를 되짚어보던 그는 결국 마지막 순간에 진정한 삶의 의미를 깨닫고 죽음조차 넘어선다. 죽음을 의식할 때에야 제대로 된 삶을 살게 된 것이다.

죽음 앞에 선 이의 고백

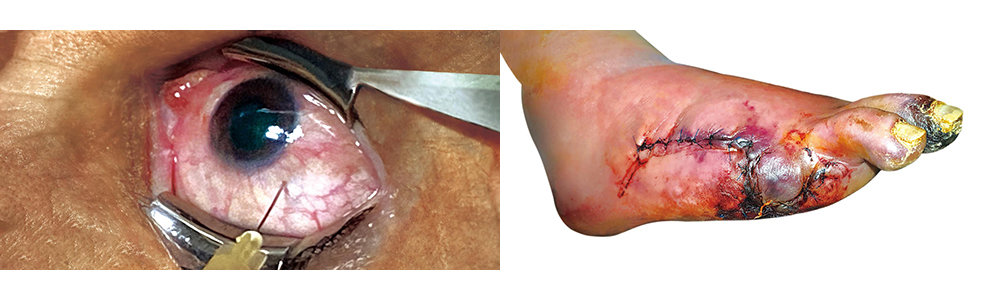

최근 출간된 국내 에세이 <그렇게 나는 다시 삶을 선택했다>도 죽음 앞에 섰을 때 삶을 새롭게 살게 된 이야기를 담았다. 저자 최지은은 30대 후반의 나이에 글로벌 기업의 임원으로 성공 가도를 달리다 말기 암 진단을 받았다. 그때 저자가 느낀 감정은 두려움을 넘어선 배신감. “삶은 아무렇지도 않게 나를 또 배신했다.” 그는 이때부터 ‘지금’에 집중하기 시작했다. 저자는 말한다. 오로지 지금 이 순간, 가장 가까운 사람들과 즐거운 시간을 보내는 게 중요하다고. 미래를 다 빼앗기고 나서야 현재를 살 수 있게 됐다고. 죽음을 마주하는 일이 직업이 된다면 어떨까. <죽음이 알려주었다 어떻게 살아갈 것인지>는 미국 ‘임종 도우미’의 에세이다. 매일 죽음을 생각하는 건 하루를 충만하게 만든다고 역설한다. <또다시 살리고 싶어서>와 <언젠가 사라질 날들을 위하여>는 각각 의사와 간호사가 쓴 책이다. 외상센터와 병동에서 죽음을 맞닥뜨리는 게 일상인 이들의 진솔한 고백이다.

신연수 기자 sys@hankyung.com

1 week ago

7

1 week ago

7

![1월 둘째 주, 마켓PRO 핫종목·주요 이슈 5분 완벽정리 [위클리 리뷰]](https://img.hankyung.com/photo/202501/99.34900612.1.jpg)

!["이러다, 다 죽어!"…'오징어게임2' 망하면 큰일 난다는데 [김소연의 엔터비즈]](https://img.hankyung.com/photo/202412/01.39034730.1.jpg)

!["근처 갈 만한 커피숍 알려줘"…'이 번호' 누르자 챗GPT가 받았다 [송영찬의 실밸포커스]](https://img.hankyung.com/photo/202412/01.38983952.1.jpg)

English (US) ·

English (US) ·