“우리는 비만치료제, 항체약물접합체(ADC) 등 트렌드에 따라 투자하지 않습니다. 또 중간에 회수하지 않고 끝까지 후속 투자를 이어갑니다.”

미국 최대 바이오·헬스케어 전문 벤처캐피탈(VC)인 아치벤처파트너스의 조셉 정 벤처파트너(사진)는 16일 인터뷰에서 몇 가지 투자원칙을 소개하며 이같이 말했다.

정 벤처파트너는 “아치는 일반적으로 미국 VC들이 선호하는 인터넷, 컨슈머(소비재), 소프트웨어(SW) 등 업종엔 절대 투자하지 않는다”며 “투자처에 일반 국민들이 알만한 기업들이 거의 없는 것도 이 때문”이라고 밝혔다.

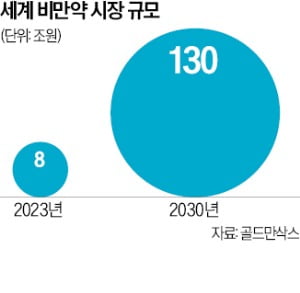

세계 최대 바이오·헬스케어 시장인 미국에서 관련 투자 생태계를 주도하는 아치는 세계 1위 유전자 분석업체 일루미나를 비롯해 빅파마(대형 제약사)에 거액에 매각된 주노, 리셉토스, 카루나 등 신약 스타 기업에 초기부터 투자해 수십 배에서 수백 배에 달하는 수익률을 거둔 것으로 알려졌다. 차세대 비만치료제를 개발 중인 멧세라를 비롯해 현재까지 혁신 바이오기업 10여곳을 설립했다. 아치의 4월 현재 운용자산은 130억달러(약 19조원)로 작년 9월 결성한 13호 펀드의 규모는 30억달러(약 4조3000억원)다. 투자처는 대부분 미국과 전 세계 바이오·헬스케어기업이다.

아치는 1986년 설립됐으며 미국 시카코대와 아르곤국립연구소가 공동 설립한 비영리 조직이 그 전신으로 ‘아치(ARCH)’의 ‘AR’은 아르곤을, ‘CH’는 시카고대를 각각 의미한다. 시카고대는 2차 세계대전 당시 핵무기 개발을 이끈 맨하탄프로젝트의 주축이고, 이 프로젝트는 이후 아르곤국립연구소로 기술의 명맥을 이어가고 있다. 미 조지아공대에서 항공우주공학을 전공한 조셉 정은 아치벤처파트너스의 유일한 한국계 임원으로 14명의 벤처파트너 중 한 명이다.

최근 신약개발의 주요 트렌드를 적응증(치료대상 질환)별로 나누면 비만치료제, 항암제, 희귀질환치료제 등이고 모달리티(치료접근법) 별로 나누면 ADC와 표적단백질분해(TPD) 등으로 분류된다. 아치는 그러나 이런 ‘대세’와는 상관없이 기술력만 보고 장기적인 안목에서 투자하고 있다는 설명이다. 정 벤처파트너는 “요즘 ADC 신약 개발이 많아지고 있지만 우리는 절대로 트렌드를 따라가지 않는다”며 “심지어 최근 업황 악화로 인기가 떨어진 세포·유전자치료제(CGT)의 경우 아직도 계속 투자를 이어가고 있다”고 말했다. 최근 열풍이 불고 있는 인공지능(AI) 신약개발에 대해서도 그는 사견임을 전제로 “AI가 전임상(동물실험) 등 초기 신약 개발 단계의 기간을 단축한 것은 분명하다”면서도 “신약 개발의 가장 큰 난관으로 꼽히는 임상 2상과 3상을 통과하는 데 AI가 어떻게 기여할 수 있는지는 아직 물음표”라고 했다.

아치의 또 다른 차별화된 강점은 투자 회사가 상장하더라도 회수하지 않고 경영진을 믿고 후속 투자를 이어간다는 점이다. 상장 후 대부분 투자금을 회수하는 한국 VC와는 차별화된 부분이다.

투자 국가도 미국뿐만 아니라 유럽, 중국, 일본, 싱가포르 등 다양하다. 최근 미국과 중국 간 무역전쟁이 한창이고 대중국 바이오 규제인 생물보안법 통과 가능성도 높지만, 중국도 투자 제외 대상은 아니라고 했다. 그는 “중국에서 우수한 기술을 사 오는 것(라이선스인)은 여전히 필요하다”며 “해외 대형 제약사(빅파마) 대부분 미·중 무역분쟁에 따라 중국 투자를 제한하고 있진 않다”고 했다.

아치는 국내 JW중외제약그룹과 VC인 프리미어파트너스와 협력 중이다. 하지만 아직 국내 기업 투자 사례는 없다. 그는 아직 전 세계 시장점유율이 2%에 불과한 한국 제약·바이오산업이 글로벌 경쟁력을 갖기까진 많은 시일이 걸릴 것으로 내다봤다.

그는 “한국은 전임상 단계부터, 개발, 임상3상까지 10년 이상 걸리는 신약개발 주기를 제대로 경험해본 적이 없어 수많은 경험을 한 글로벌 빅파마와 직접 경쟁하기엔 역부족”이라며 “이를 따라잡기 위해선 막대한 자본투입이 필요하다”고 강조했다. 이 과정에서 정부의 적극적인 지원도 필요하다고 덧붙였다.

이를 뒷받침할 바이오 생태계의 활성화도 급선무다. 그는 “기술 수출(라이선스 아웃) 전략 외에 ‘계열 내 최초’(퍼스트인 클래스)·‘계열 내 최고’(베스트인 클래스) 신약 개발도 지원해야 한다”며 “기술적 이해도가 높은 바이오 전문 VC들이 많이 나와 이러한 대규모 후속 투자를 활발히 이어가야 한다”고 강조했다.

안대규 기자 powerzanic@hankyung.com

6 hours ago

2

6 hours ago

2

English (US) ·

English (US) ·