“인공지능(AI)을 활용하면 신약 개발에 드는 시간과 비용을 90%까지 줄일 수 있습니다.”

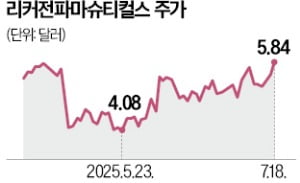

미국 AI 신약 개발 기업인 리커전파마슈티컬스의 벤 테일러 최고재무책임자(CFO·사진)는 20일 한국경제신문과의 화상 인터뷰에서 “신약 개발의 모든 단계에서 효율성을 높이는 게 리커전의 목표”라고 강조했다. 리커전은 엔비디아가 2023년 5000만달러(약 700억원)를 투자해 주목받은 AI 신약 개발의 선두 주자다. 바이엘, 로슈 등 글로벌 제약사와도 협력하고 있다.

리커전이 AI 신약 개발 부문에서 앞선다는 평가를 받는 것은 이 회사가 보유한 방대한 데이터 덕분이다. 테일러 CFO는 “일반 제약사들이 비축한 데이터나 공개데이터는 명칭이 통일돼 있지 않은 등 실제 활용하기 어려운 경우가 많다”며 “수집 단계부터 AI가 학습할 수 있도록 데이터를 구성한 건 리커전이 유일하다”고 설명했다. 리커전이 보유한 독점 데이터는 65페가바이트(PB·6500만 기가바이트)에 달한다.

방대한 데이터를 활용할 수 있는 컴퓨팅 능력도 갖췄다. 리커전이 고민하는 신약 개발 문제는 복잡한 매개 변수와 방대한 데이터를 필요로 한다. 슈퍼컴퓨터 없이는 해결하기 어렵다는 게 테일러 CFO의 설명이다. 그는 “엔비디아와의 협력을 통해 세계에서 100위 안에 드는 슈퍼컴퓨터를 보유하고 있다”며 “바이오업계에선 최고 수준”이라고 했다.

고비용 구조가 정착된 신약 개발 시장에서 AI는 ‘게임체인저’가 될 것이라는 게 리커전의 판단이다. 테일러 CFO는 “현재 개발되는 신약의 95%가 실패하는데, 실패율이 지난 30년간 계속 높아졌다”며 “실패율을 낮추려고 임상 등에 많은 비용을 들여왔지만 오히려 비효율 구조만 정착됐다”고 진단했다. AI를 활용하면 후보물질 선별과 환자군 확보, 임상 설계 등 다양한 영역에서 성공률을 높일 수 있다는 설명이다.

지난 5월 리커전이 일부 신약 개발 파이프라인을 정리한 뒤 시장에서 ‘위기론’이 불거지기도 했다. 이에 대해 테일러 CFO는 “신약 개발 과정에서 일상적으로 일어날 수 있는 일”이라고 일축했다. 그는 “신약 개발은 성공과 실패를 장담하기 어려운 고위험 프로세스”라며 “리커전은 특정 약물의 성공보다 신약 개발 과정 자체를 혁신하는 데 집중하고 있다”고 말했다.

리커전은 2년 안에 4개 물질의 주요 임상 결과를 발표할 계획이다. 세포의 분열 주기를 조절하는 핵심 인자인 CDK7을 억제해 항암 효과를 기대할 수 있는 임상이 대표적이다. 테일러 CFO는 “연간 지출을 6억달러에서 3억9000만달러까지 절감해 재무구조를 개선했다”며 “2년 뒤까지 추가 투자를 받지 않고 회사를 운영할 수 있는 수준”이라고 말했다.

나수지 기자 suji@hankyung.com

8 hours ago

1

8 hours ago

1

![이준영·아이들 슈화·크래비티 앨런·키키 수이, 'ACON 2025' MC 발탁[공식]](https://thumb.mtstarnews.com/21/2025/07/2025070309484071779_6.jpg/dims/optimize/)

![한은, 기준금리 연 2.50% 동결...집값, 가계대출 불안에 인하 유보 [HK영상]](https://img.hankyung.com/photo/202507/ZN.41075682.1.jpg)

English (US) ·

English (US) ·